精選版 日本国語大辞典 「赤血球」の意味・読み・例文・類語

せっ‐けっきゅうセキケッキウ【赤血球】

- 〘 名詞 〙 血液の有形成分の一つ。哺乳類では中央部がくぼんだ円盤状の単細胞で、ふつう細胞核は退化。人の場合直径六~一〇ミクロンで、一立方ミリメートルの血液中に男子で約五〇〇万、女子で約四五〇万個含まれる。主に骨髄でつくられ、ヘモグロビンを含むため赤色を呈する。無脊椎動物にも発達するが白血球との区別が明確でない場合もある。

- [初出の実例]「ツベルクリンによりて赤血球の数減じたるを見き」(出典:ツベルクリン験績一覧(1893)〈森鴎外〉一)

内科学 第10版 「赤血球」の解説

赤血球(総論2:血球の動態と機能)

a.動態

赤血球は,両面中央部が陥凹した直径7~9 μmの円盤状の細胞で,変形能に富み,内径4 μmの毛細血管内をも通過することが可能で,全身にくまなく酸素を運搬することができる.赤血球に核はなく,ミトコンドリア,リボソーム,小胞体などの細胞内小器官ももたない.細胞質蛋白の95%以上はヘモグロビンで占められて,残りにはエネルギー産生に必要な解糖系酵素とヘモグロビンを還元状態に保つための酵素が含まれている.

成人の場合,体全体の循環赤血球量は約2000 mLで,ヘモグロビン量として750 gに相当する.赤血球の生理的な寿命は100~120日なので,体内の約1%の赤血球が毎日崩壊すると同時に,同じ数だけの赤血球が新たに産生されていることになる.これは赤血球量としては約20 mL,ヘモグロビン量としては7.5 gに相当し,赤血球数としては1時間あたり1010個が新たに産生されていることを意味する.すなわち,われわれの体内では,このように膨大な数の赤血球の新旧交代が毎日行われている.しかも,これは定常状態における造血であり,出血や溶血などによって,より多くの赤血球が必要になると,骨髄にはこの3~5倍の赤血球をつくる予備能力がある.

ほかの血球と同様に赤血球も血液幹細胞に由来する.血液幹細胞は自己複製をすると同時に,増殖分化して赤血球,白血球,血小板の前駆細胞になるが,赤血球系の前駆細胞のうち最も未熟なものが前期赤芽球前駆細胞(burst-forming unit-erythroid:BFU-E)である.BFU-Eは後期赤芽球造血前駆細胞(colony-forming unit-erythroid:CFU-E)へと分化し,1つのCFU-Eは4~5回細胞分裂して16~32個の赤血球となる.この間,赤芽球の細胞内ではヘモグロビン合成がさかんに行われ,核は退縮し,やがて細胞外へ放出され(脱核),網赤血球を経て赤血球となる(図14-3-1).この間の所要日数は約7日間である.骨髄組織中の網赤血球は,やがて骨髄の静脈洞内に流入し,末梢血に現れる.この流入は成熟血球に選択的で,血液骨髄関門(blood-bone marrow barrier:BBB)とよばれる.末梢血中に出た網赤血球は1~2日で成熟赤血球となり,約120日間末梢血中に生存し,その機能を果たす.

b.機能

赤血球のおもな機能は,ヘモグロビンによる酸素の運搬である.ヘモグロビンは肺で酸素を結合し,末梢組織へ送り届け,末梢で生じた二酸化炭素を肺まで運搬する.赤血球の酸素運搬能は,赤血球数,ヘモグロビン量,ヘモグロビンの酸素放出能によって規定され,赤血球数の減少,ヘモグロビン濃度の低下,ヘモグロビンと酸素の親和性の亢進,などがあると酸素運搬能は低下する. 組織の酸素濃度とヘモグロビンの酸素飽和度の関係を示したものがヘモグロビンの酸素解離曲線で,S字状を示す(図14-3-2).この曲線がS字状を示すことは,ヘモグロビンが効果的に酸素を結合・放出するために重要である.

(2)ヘモグロビンの生合成と代謝

a.生合成

ヘモグロビンは血液の「赤い色」そのものであり,赤芽球が成熟する過程で合成される.ヘモグロビン1分子は,α様グロビンサブユニットの二量体とβ様グロビンサブユニットの二量体(あわせて4つのグロビンサブユニット)と4つのヘムから構成されている(図14-3-3).ヘムとグロビンは赤芽球内で別々に合成され,結合してヘモグロビンとなる. ヘムの合成は赤芽球のミトコンドリア内でサクシニルCoAとグリシンがδ-アミノレブリン酸合成酵素(δ-ALA-S)の存在下でδ-アミノレブリン酸(δ-ALA)が合成されることに始まる(図14-3-4).δ-ALAはミトコンドリアの外に出て,ポルホビリノーゲン,ウロポルフィリノーゲン,コプロポルフィリノーゲンを経て,再びミトコンドリア内に入り,プロトポルフィリンとなり,ヘム合成酵素の存在下で鉄を取り込んでヘムとなる. α様グロビン鎖にはα鎖とζ鎖があり,その遺伝子は16番染色体短腕上にある.β様グロビン鎖にはβ鎖,γ鎖,δ鎖,ε鎖があり,その遺伝子は11番染色体短腕上にある.これらのグロビン遺伝子は,転写,翻訳され,リボソーム上でポリペプチド鎖(グロビンサブユニット)として合成される.各ポリペプチド鎖は,らせん(ヘリックス)構造をとり,安定した球形構造をとるが,この球形をしたポリペプチド鎖がヘムを取り込むとともに4分子が重合して,安定した1分子のヘモグロビンができあがる. グロビン遺伝子のうち,ζやε遺伝子は胎生初期に短期間発現するのみで,α鎖とγ鎖からなるHbF(α2γ2)が出生までの間のヘモグロビンの主体を占める.出生後はα鎖とβ鎖から構成されるHbA(α2β2)が主成分となる.出生直後からδ鎖も合成されはじめ,HbA2(α2δ2)も産生される.成人のヘモグロビン分画は,HbAが97%,HbA2が2%,HbFが1%以下となる.このように,発生の段階で発現するヘモグロビン遺伝子が変化することをヘモグロビンスイッチングという.

b.代謝

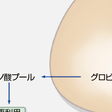

寿命の尽きた赤血球は脾においてマクロファージなどの細網内皮系細胞に捕捉され,貪食される.赤血球内のヘモグロビンは,アミノ酸,鉄,ポルフィリン環にまで分解される(図14-3-5).鉄は血漿中のトランスフェリンと結合して血流中を骨髄まで移動し,赤血球の産生に再利用されるか,フェリチンあるいはヘモジデリンとなって細網内皮系細胞内に貯蔵される.アミノ酸は体内のアミノ酸プールに加えられ,再利用される.ポルフィリン環は再利用できないため,廃棄される.すなわち,ポルフィリン環が開環され,間接型ビリルビンとなり,アルブミンと結合した状態で肝に運ばれ,肝でグルクロン酸抱合を受ける.グルクロン酸抱合を受けたビリルビン(直接型ビリルビン)は,胆汁中へ分泌され,胆囊,胆道を経て,消化管内へ排泄される.排泄された直接型ビリルビンは消化管内で腸内細菌の働きによってウロビリノーゲンとなり,その大部分はウロビリンとなって糞便中に排泄される.便の色はこのウロビリンの橙黄色による.ウロビリノーゲンの10~20%は未変化のまま,一部は尿中に排泄され,一部は消化管から吸収され肝に戻り再び消化管に排泄される(腸肝循環).肝疾患があると,腸肝循環が障害されるため,多くのウロビリノーゲンが尿中に排泄されることになる.

(3)

鉄代謝

a.鉄の体内分布と動態

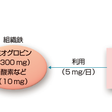

成人の体内には男性の場合約5 gの鉄が存在するが,その2/3はヘモグロビンとして赤血球のなかにあり,残り1/3は肝および脾にフェリチンあるいはヘモジデリンとして貯蔵されている.残りのわずかな鉄が組織鉄として筋肉や酵素などに存在している.血漿中の鉄は微量であるが,鉄の移動のために重要である.平均的な1日の食物中には20~30 mgの鉄が含まれているが,そのうち1~2 mgが十二指腸から空腸上部で吸収される(図14-3-6,14-3-7).しかし,1日あたり約20 mLの赤血球を新たに産生するためには約20 mgの鉄が必要となる.したがって,赤血球の産生のために必要な鉄は消化管から吸収された鉄だけでは不十分で,その大部分は寿命により崩壊した赤血球中のヘモグロビンに由来する鉄が再利用されることになる.

一方,積極的に鉄を対外へ排泄する生理的な仕組みはなく,生理的な鉄の排泄は消化管上皮細胞の脱落などによる経路しかない.また,その量も1日1~2 mgというわずかな量にすぎない(図14-3-7).

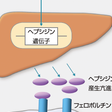

したがって,体内の鉄は過不足が生じないよう厳密に調節されている.体内の鉄バランスの調節に中心的な役割を果たすのは,肝で産生されるヘプシジンという25個のアミノ酸からなるポリペプチドである.

b.ヘプシジンによる鉄バランスの調節

ヘプシジンは,細胞表面にあるフェロポルチンと結合する.フェロポルチンは細胞の中から外へ鉄を搬出する蛋白質であり,食物から鉄を吸収する消化管上皮細胞や老廃赤血球を分解し,鉄をリサイクルするマクロファージなど,鉄の搬出にかかわる細胞の膜上に存在している.ヘプシジンが結合したフェロポルチンは細胞内へ取り込まれ,分解されてしまう.したがって,ヘプシジンの産生が高まると,フェロポルチンの発現が減少し,消化管上皮細胞やマクロファージからの鉄の搬出が低下し,体内での鉄の利用が抑制される(図14-3-8A).一方,ヘプシジンの産生が低下すると,フェロポルチンの発現が上昇し,鉄の搬出が亢進して鉄の利用が促される(図14-3-8B).ヘプシジンの産生は炎症や鉄過剰により亢進し,鉄欠乏,低酸素,造血亢進があると低下する.

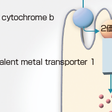

赤芽球ではヘモグロビン合成のために大量の鉄が必要となる.血液中では,2原子の鉄が,血漿中に存在する1分子のトランスフェリンに結合した状態で存在し,鉄を必要とする細胞へ運搬される.トランスフェリンは赤芽球表面にあるトランスフェリン受容体と結合し,細胞内に取り込まれる.トランスフェリンとともに赤芽球に取り込まれた鉄の一部はミトコンドリアでヘムの合成に利用され,余剰の鉄はフェリチンとして蓄積される.鉄を放出したトランスフェリンとトランスフェリン受容体の複合体は再び細胞表面に出て,再利用される(図14-3-4).

c.フェロキネティクス

体内の鉄の動態は,放射性同位元素で標識した鉄を用いて測定することができる.59Feで標識した鉄を静注すると,貯蔵鉄プールと骨髄赤芽球に取り込まれる.静注後の59Feの消失時間を示す指標が血漿鉄消失時間(plasma iron disappearance time:PIDT)で,骨髄での造血が亢進している場合に消失時間は短縮し,造血が低下している場合には延長する.投与された59Feのうちヘモグロビン合成に利用された比率を示すのが赤血球鉄利用率(red cell iron utilization:%RCU)で,造血が低下していると低値を示す.[別所正美]

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

百科事典マイペディア 「赤血球」の意味・わかりやすい解説

赤血球【せっけっきゅう】

→関連項目悪性貧血|アレルギー反応|血液製剤|血球|人工赤血球|成分献血|造血幹細胞移植|造血薬|白血球|溶血|溶血性貧血|ラントシュタイナー

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「赤血球」の意味・わかりやすい解説

赤血球

せっけっきゅう

血液中に含まれる有形成分の一つ。哺乳(ほにゅう)類の赤血球は、中央がへこんだ円板状で核がない。ヒトの赤血球の直径は約8マイクロメートル、厚さは中央で1マイクロメートル、周辺で2マイクロメートルくらいである。動物の種類によって形状に差があり、鳥類、爬虫(はちゅう)類、両生類、魚類などでは有核である。ヒトの赤血球が、こうした形態をとるのは、できるだけ多くのヘモグロビンを含み、酸素の出入りに好都合なように進化したためと考えられている。

ヒトの赤血球数は血液1立方ミリメートル中に成人男子でおよそ500万、女子で450万である。したがって、身体全体では25兆にもなる。また、1個の赤血球の表面積は約100平方マイクロメートルであるから、全体ではおよそ2500~3000平方メートルにも達する。ヒトでは、こうした多数の赤血球によって広い表面積をもつことができ、絶えず酸素と二酸化炭素(炭酸ガス)の出し入れと、体内への運搬が可能となる。

ヒトの赤血球は、胎児の初期以外は骨髄でつくられ、成人では短骨、扁平(へんぺい)骨の骨髄で産生される。腎臓(じんぞう)から分泌される造血ホルモンであるエリスロポエチンによって造血が刺激される。赤血球は古くなると、おもに脾臓(ひぞう)や肝臓にあるマクロファージ(大食細胞)によって破壊される。赤血球の平均寿命は120日であるから、毎日0.8%の赤血球が壊されていくことになる。その量は平均毎秒200万個を超える量である。しかし、生体は破壊に見合った数の赤血球を絶えず新生するため、全赤血球数は不変である。

ヒトの赤血球内には、約35%の高濃度にヘモグロビンが含まれている。ヘモグロビンは4個の構成成分が複雑な立体構造をつくり、生体における酸素、二酸化炭素の出入りと運搬に好都合なようにできている。1リットルの血液に結合する酸素量は約200ミリリットルほどである。

[本田良行]

改訂新版 世界大百科事典 「赤血球」の意味・わかりやすい解説

赤血球 (せっけっきゅう)

erythrocyte

red blood corpuscle

red blood cell

血球のうち,呼吸色素をもち,末梢組織へ酸素を運ぶ役割をもつもの。赤血球の〈赤〉は,哺乳類の赤血球に含まれる呼吸色素ヘモグロビンのヘムの赤色に由来し,呼吸色素をもたない他の血球の〈白〉に対比した呼称である。呼吸色素をもつ血球はすでに環形動物にみられ,いずれも有核性で,色素をもつ以外に白血球と本質的な差はなく,また数も少ない。無脊椎動物の呼吸色素は,哺乳類にみられるヘモグロビンのほかに,鉄を含む緑色のクロロクルオリンや紫色のヘムエリトリン,銅を含む青色のヘモシアニンなどが知られている。これらの呼吸色素が血球の中に含まれているのはごく一部の動物のみで,多くは血漿に溶け血管内を流れている。一般に無脊椎動物では,血管系の発達が悪いため,赤血球の発達も不良である。哺乳類では,血管系の発達がよく,赤血球が組織のエネルギー代謝に重要な役割を果たすため,数が著しく多くなっている。また鳥類までの赤血球は有核性であるが,哺乳類のそれは無核で,その機能に見合った高度の形態変化をとげている。

ヒトの血液が赤いのは,全血液量の45%を占める赤血球の色によるもので,血液1mm3あたり,成人男子で420万~550万個,女子で380万~540万個存在する。平均直径7.5μm,両面なかくぼみ円板形をなす。おもな機能は組織への酸素の運搬で,これはヘモグロビンの働きによる。無核で,形を変えながら細い毛細血管の中を循環して,身体のすみずみまで酸素を運搬することができる。ヒトの赤血球の寿命は約120日で,老化した血球は脾臓や骨髄で崩壊し,新たに産生された赤血球が骨髄から血液へ供給されている。赤血球が減って血液による酸素運搬能力が低下した状態が貧血で,最も多い貧血の原因はヘモグロビンの材料になる鉄の不足によるものである。赤血球の病気にはこのほか,赤血球が増える多血症などがある。

→血液

執筆者:田中 康一+松本 昇

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「赤血球」の解説

赤血球

セッケッキュウ

red blood cell, erythrocyte

血液の赤色の本体で,酸素を肺から全身の組織へ運ぶ役割を果たしている血液細胞.ほ乳動物の赤血球には核はなく,中央部がくぼんだ円盤形をしている.なかに酸素分子を結合するヘモグロビンが多数詰まっている.ヘモグロビンは鉄に配位したヘムを有し,赤色であることから血色素ともよばれる.赤血球の生産を促進するエリトロポイエチンは貧血に効果的であるが,運動選手のドーピングにも使われ問題となっている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「赤血球」の意味・わかりやすい解説

赤血球

せっけっきゅう

erythrocyte,red blood cell; RBC

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

生活習慣病用語辞典 「赤血球」の解説

赤血球(RBC、赤血球数)

出典 あなたの健康をサポート QUPiO(クピオ)生活習慣病用語辞典について 情報

栄養・生化学辞典 「赤血球」の解説

赤血球

世界大百科事典(旧版)内の赤血球の言及

【血球】より

…体腔や閉鎖性循環路をもつ無脊椎動物には,呼吸色素をもつ細胞もみられる。これらの細胞は,機能的にそれぞれ脊椎動物の赤血球や栓球(哺乳類では血小板)に類似し,またその発生は体腔や血管内皮から遊離する形をとるものが多い。一般に無脊椎動物にみられる血球の種類は動物の系統進化との明白な関係がみとめられない。…

※「赤血球」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...