精選版 日本国語大辞典 「本朝食鑑」の意味・読み・例文・類語

ほんちょうしょっかんホンテウショクカン【本朝食鑑】

改訂新版 世界大百科事典 「本朝食鑑」の意味・わかりやすい解説

本朝食鑑 (ほんちょうしょっかん)

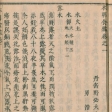

江戸前期の食物本草書。医家の人見必大(ひとみひつだい)が1692年(元禄5)に著した遺稿を,子の元浩が岸和田藩主岡部侯の出版助成をうけ,97年に12巻10冊本として刊行した。庶民の日常生活の食膳にのぼることの多い国産食物に重点をおき,実地検証したものに限って品目を撰定,品名も従来の食物本草書にみるような漢名中心を排し,和名中心としている。品目の分類,解説の構成は中国の《本草綱目》に準拠して,本文中にそのまま文章を引用している個所も多いが,それらは著者の検証に立ったうえでのものと考えられる。伝聞,憶測を排し,該博な知識をもとに,食物の素材はもとより,加工品,産地別品質の差,料理法,薬用,民俗事項,年中行事などに及ぶ独創性の高い内容で,近世前期における食物本草研究の頂点に立つ著作である。

執筆者:宗田 一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「本朝食鑑」の意味・わかりやすい解説

本朝食鑑

ほんちょうしょっかん

江戸時代の食物書。1695年(元禄8)に12巻12冊本、漢文体で刊行された。読み下し本として「東洋文庫」(平凡社)に収録されている。著者は人見必大(ひとみひつだい)で医師が職業。1596年に明(みん)で刊行された『本草綱目(ほんぞうこうもく)』に多分に依拠し、品類も同書に拠(よ)って分類しているが、それをうのみにせず実験的に吟味、検討して、庶民の日常食糧を医者の立場から解説し著述している。12巻中8巻を動物性食品にあてており、ことに魚貝類に多くの紙数を割き、乾魚、塩魚、加工品についても詳しく述べており、民間の行事との関係に言及したり、巷間(こうかん)の諺(ことわざ)の引用もするなど、著者の関心が庶民の食糧に向けられている記述が多い。

[小柳輝一]

『島田勇雄訳注『本朝食鑑』5冊(平凡社・東洋文庫)』

世界大百科事典(旧版)内の本朝食鑑の言及

【料理書】より

…江戸初期には,《料理切形秘伝抄》のような庖丁流派の料理書も刊行されるが,流派にとらわれない料理法を記した《料理物語》が,正保(1644‐48),慶安(1648‐52),寛文(1661‐73)と繰り返して版を重ねる一方で,延宝(1673‐81)から元禄(1688‐1704)に至ると,《古今料理集》《合類日用料理抄》など体系性を備えた料理書が成立し,料理法のみならず材料の吟味や取合せの是非までもが語られるようになる。またこの時期には,食物の効能を記した本草書の系譜に属する《日用食用》《本朝食鑑》などが刊行され,茶の湯の影響をうけた《茶湯献立指南》といった料理書も現れた。茶の湯に供される懐石料理は日本料理の展開に大きく作用し,《料理網目調味抄(りようりもうもくちようみしよう)》にもその影響を見ることができる。…

※「本朝食鑑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...