日本大百科全書(ニッポニカ) 「海洋資源」の意味・わかりやすい解説

海洋資源

かいようしげん

海洋に存在して技術的に回収・採掘可能であり、かつ経済性が成り立つことによって、人間が有効利用できる資源・エネルギーのこと。海洋資源は、鉱物資源、溶存資源、エネルギー資源、それに生物資源に分類される。海洋は地球表層部の70%以上を占め、平均水深が4000メートルであることを考慮すると、そこに存在する資源量は膨大であることが予想される。しかし資源量把握や回収・採掘の技術開発等に困難が伴い、「資源」と定義づけられないものが多い。ただし経済的価値のある在来型資源に対して、現状では経済性が認められない非在来型資源(あるいは未来資源)という分類法もある。たとえば、海底熱水鉱床、マンガン団塊、メタンハイドレート、それに海水や海流を利用するエネルギー資源などが、非在来型あるいは未来資源に対応するものである。

[金田博彰]

海洋鉱物資源

海洋鉱物資源としておもなものに、海底石油・ガス、海底熱水鉱床、マンガン団塊、それにマンガンクラストがある。

[金田博彰]

海底石油・ガス

2010年以降、世界の原油年間消費量は約300億バレル(47.7億キロリットル)で年間可採埋蔵量は約300億バレルで推移している。このうち約40%の120億バレル(19.08億キロリットル)が海底から生産されている。年々海底油田への依存度は高くなる傾向にある。また、2011年に確認された世界の石油埋蔵量は約1兆6500億バレル(2623億キロリットル)である。人類が最終的に使用できる石油の究極資源量は約2兆バレル(約3180億キロリットル)といわれているが、そのうち約80%が発見されていることになる。

海底石油のほとんどは水深300メートル以浅にあり、水深の増加につれて資源量は急速に減少している。しかし、近年では海底石油の開発においては、極地海域、500メートル以深の深海部など、条件の厳しいフロンティア地域の重要性が増大している。石油の探鉱は、地下構造、主として背斜構造の摘出に始まる。海洋の場合には物理探鉱船からエアガンによって強力な音波を送り、海底および海底下の各地層からの反射波を、船尾後方に多数曳航(えいこう)されているハイドロフォンで受信し、震動データを得る。弾性波の伝播(でんぱ)理論に基づいて、このデータをコンピュータにより解析し、地下断面のシミュレーションを行う。このような開発技術の進歩により、2008年にブラジル南東部沖で推定埋蔵量330億バレル(52.5億キロリットル)、メキシコ湾深海部で30億バレル(4.8億キロリットル)、西アフリカ沖でも深海油田が発見されている。

[岡村健二・金田博彰]

海底熱水鉱床

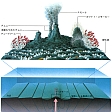

海底熱水鉱床は、1960年代に入りプレートテクトニクスが地球科学界をにぎわし、これを検証するために試みられた海底調査の過程で偶然に発見されたといってよい。調査海域は、紅海、大西洋、そして太平洋、ガラパゴスと広がっていった。

紅海の深層水の温度異常と高塩分濃度は1880年代より確認されていた。高塩濃度海水は、表層海水が海底からの熱により温められて蒸発し、塩分濃度が高くなると密度が上昇し沈下する。そのために深層水の塩濃度が上昇すると理解されている。1966年に、全米科学財団による調査で、紅海の海底から銅、亜鉛、鉄、マンガン、それに鉛、銀などの重金属を含む泥状堆積物が確認された。これを契機に中央海嶺近傍の熱水作用に伴う重金属産出が期待されるに至った。1960年代後半は、大西洋、太平洋、インド洋の中央海嶺近傍で熱水噴出活動やそれに伴う重金属堆積物、さらには硫化物やケイ酸塩鉱物に富む煙突状集合体(チムニーとよばれる)が発見された。

大西洋の海底は1850年代よりアメリカとヨーロッパの間に海底ケーブルを敷設する目的で調査され、当時から、中央海嶺という考えはないものの、海底にそびえたつ山脈状の地形があることはわかっていた。1950年代には海底地形調査により海底に嶺と谷が連続して存在することが確認された。谷は嶺の中心部に位置し、プレートテクトニクスでは中軸谷あるいは拡大軸とよばれる。1971年以降米仏共同のFAMOUS(The French-American Mid-Ocean Undersea Study)計画が開始され、潜水艇により、熱水噴出孔または亀裂とそれらの周辺に分布する鉄・マンガン酸化物などの重金属類などが観察された。さらに、ピーマ断裂帯やロマンシュ断裂帯では黄銅鉱や黄鉄鉱などの硫化鉱物が玄武岩の亀裂中に鉱染状、細網脈状に形成されていることも確認された。

FAMOUS計画の研究者は東太平洋海膨の海底熱水活動調査にとりかかり、1976年ガラパゴス拡大軸(リフト)の調査を開始した。1977年にカリブプレートと北アメリカプレートを分離する拡大軸で、水深6100メートルのところに世界でもっとも深い活火山マグマ噴出口が発見された。つづく有人潜水艇でのガラパゴス拡大軸調査では、1977年2月に水深2500メートルあたりで、マグマ固結で生成したばかりの溶岩や熱水噴出孔、その周辺の銅、鉛、亜鉛硫化物や、光が届かないその周辺一帯に種々の生物生息が初めて確認された。チューブワーム、コシオリエビ、ユノハナガニそれに巻き貝などの生息は世界を驚かす一大発見であった。2年後の1979年には、有人潜水艇より東太平洋海膨北緯21度において、ほぼ400℃に達する熱水の噴出が発見された。鉄、銅、鉛それに亜鉛の硫化物の源となる黒色の熱水が噴出孔より放出され、海水と接触すると噴出孔の周縁に硫化物として沈積し、上方に向かって成長する。その形態が煙突状であり、中心の噴出孔から黒色の熱水を噴出するということにより、ブラックスモーカーと命名された。東太平洋海膨の拡大速度(プレート生産速度)はとくに速く、それだけ大量の熱流量が予測され、それに対して大量の熱水生成が行われている可能性が強い。

インド洋中央海嶺における海底熱水活動の研究は、太平洋や大西洋の中央海嶺に比べて遅れて開始された。日本の調査チームにより、1993年(平成5)、1998年それに2000年(平成12)の三度にわたり、インド洋中央海嶺ロドリゲス三重点の調査・観測が試みられた。その結果2000年にインド洋での海底熱水活動、すなわちブラックスモーカー、チムニーなどが発見された。

1986年には西ドイツ(当時)とフランスの研究者により、トンガ諸国西側に分布するラウ海盆の拡大軸近傍に熱水活動・海底熱水鉱が発見された。この鉱床は、トンガ(島弧)を挟んで海溝とは反対側に位置する背弧海盆のプレート拡大軸に分布する。プレートを構成する岩石が中央海嶺の玄武岩とは異なる安山岩であり、鉱床は銅、鉛、亜鉛、鉄以外に金・銀に富んでいる。その後同様の鉱床は、1986年にパプア・ニューギニアのマヌス海盆において、1987年にはマリアナ海溝において、1989年には北フィジー海盆において発見された。

日本島弧は、海洋プレート消滅の場、すなわち中央海嶺で生産された海洋プレートが海溝から日本列島の地下に沈み込む場である。プレート沈み込みに関連して発生するマグマ活動は、陸上の火山活動・熱水活動(温泉活動)を伴うが、日本近海の海底での同様の活動は、海底熱水鉱床が東太平洋海膨で発見されたころより予測されていた。1989年に、西ドイツの海洋調査船により、沖縄トラフ伊是名海穴(いぜなかいけつ)から硫化物チムニーやその周辺に生息する生物群を発見され、世界に正式公表された。この場はジェイド熱水活動域と命名された。日本ではそれ以前にすでに当地域の調査は進められており、1984年(昭和59)に有人潜水艇により、伊是名海穴の36キロメートル北に位置する伊平屋(いへや)海丘上の水酸化鉄の産状を確認した。また、1986年には伊平屋海丘の西数百メートルのところで熱水活動の産物と考えられる水酸化鉄や非晶質シリカ、それに微量成分としてモリブデンを含む沈積物が、1988年にはさらに西方15キロメートルの伊平屋凹地(おうち)で220℃の熱水活動、それに伴う非晶質シリカや方解石、硬石膏(こうせっこう)それに少量の硫化物の沈積が確認されている。また、伊豆―小笠原弧海域の海底カルデラも、1986年海形海底カルデラ近傍に産出する熱水性マンガンクラストの発見に始まり、明神礁(みょうじんしょう)カルデラ、ベヨネーズ海丘カルデラより熱水成鉱床、硫化物チムニーなどが確認され、それぞれサンライズ鉱床、白嶺鉱床(はくれいこうしょう)と命名された。

中央海嶺または背弧海盆に形成される海底熱水鉱床は、キプロス型鉱床に類似すると指摘されている。キプロス型鉱床とは、6500万年以前の白亜紀後期のキプロス島の地層にみられる銅・ニッケル鉱床やオマーンのバイダ銅鉱床などをさし、鉱床母岩および下部が海底の玄武岩と同様の岩石で、さらに下部域にマントル上部相当の橄欖(かんらん)岩が分布するのが特徴である。鉱床生成環境は、背弧海盆の拡大軸(海洋プレート生産場)であると指摘されている。また、これらの鉱床母岩からブラックスモーカー近傍に生息するチューブワームや巻き貝などの化石が発見されるのも、海底熱水鉱床と酷似する。一方、明神礁カルデラのサンライズ鉱床のような海洋性島弧タイプの海底熱水鉱床は、黒鉱鉱床に類似するとされている。黒鉱鉱床は、2000万年前ころ海底熱水活動で生成した鉱床とされ、日本特有の亜鉛・鉛・銅それに金・銀を産出する。海底熱水鉱床は、一般に亜鉛、鉛、銅、鉄、ニッケル、コバルト、それに金、銀を産出する。ただし、中央海嶺タイプの海底熱水鉱床は、鉄・ニッケル・コバルトが多く、背弧海盆・海洋性島弧タイプは金、銀、鉛、銅が多い。

鉱床は技術的に採掘・回収可能で経済性が成り立つ有用資源地質体に適用される用語であり、厳密には現状では海底熱水鉱床とよぶのは不適当である点には留意しておく必要がある。プレートテクトニクスの実証として始まった海底熱水活動の調査は、硫化物が濃集する堆積物やチムニーの発見で、海底熱水鉱床としての経済的価値からの検討の必要性に発展した。すなわち、資源量評価および技術的問題の究明などが今後の課題である。熱水鉱床の調査は、最終的には有人深海潜水船によって行われるが、事前に適切な海底地形図、地質図、熱水などによる海水の微妙な変化を検知する必要がある。精密な海底地形図を迅速に作成するシステム等や、高度の情報機能、活動能力をもつ無人潜水機システムの開発が進んでいる。

[金田博彰]

マンガン団塊

ジャガイモ状の形態で水深2500~6000メートルの海底堆積(たいせき)物上や堆積物中に埋没して分布する。この形態を団塊またはノジュールという。大きさは、顕微鏡上で観察される程度のものから直径二十数センチメートルまであるが、数センチメートルから10センチメートル程度の団塊がもっとも多い。団塊は、マンガンを主成分とするためマンガン団塊またはマンガンノジュールとよばれる。マンガンのほかに鉄も多量含み、ニッケル、銅、コバルトなども含む場合もある。マンガン団塊は、その断面をみると中心部にサメの歯や玄武岩片などを核とし、その周辺に同心円状に成長した組織がある。放射性同位体分析より、1センチメートル成長するのに数百年かかるといわれている。このことより、現存のマンガン団塊は数十万~100万年ほどかけて形成されていることがわかる。団塊構成元素の供給源は、海水または堆積物中、海底火山活動に伴う熱水、玄武岩中、バクテリアや微生物による元素濃縮などさまざまなプロセスが考えられている。

マンガン団塊は、1860年代に北極海のシベリア沖海底で最初に発見され、1870年代にはイギリスの調査により、世界中の大洋の海底のほとんどに分布することがわかった。また、その後の調査もあわせ、とくに経済的に評価の高い分布地域は、ハワイ~アメリカを含む北中央太平洋、南太平洋ペルー沖、そして中~北インド洋などであることが判明している。太平洋、インド洋それに大西洋の海底に分布するマンガン団塊の鉱種別の平均組成を比較すると、すべての組成において太平洋海底のマンガン団塊が品位が高い傾向にある。

稼鉱されている陸上資源の埋蔵量は米国地質調査所(2011)によると、マンガン5億トン、ニッケル6400万トン、銅4億8000万トン、コバルト700万トンである。これに対して、見積もられている世界のマンガン団塊中の金属総量は、マンガン4000億トン、ニッケル164億トン、銅88億トン、コバルト98億トンである(1986年。武内寿久祢による)。1970年代には先進国国際ジョイントベンチャーにより太平洋東赤道域深海底のマンガン団塊分布密度調査が試みられたが、採掘手法やニッケル回収技術の評価、資源量評価など検討されたものの、その後の商業的開発には至らなかった。海洋汚染防止のロンドン条約(1972)や海底資源の国際的公平性を求める国連海洋法条約(1982)などの法規制もあるが、陸上資源が需要に応えるに足る程度に十分確保されており、マンガン団塊は深度4000~6000メートルの深海底で高密度に分布しているため、掘削コストが現状の技術レベルでは経済性にあわないためと考えられる。ただし、有望な未来資源であることは明瞭(めいりょう)であり、地道な技術開発の究明および精密な探査による精度のよい資源量把握が今後必要である。

[金田博彰]

マンガンクラスト

海山の斜面にある岩片を核として付着するように成長して分布する。マンガン団塊の一種とみられているが、マンガン団塊はマンガン、鉄に富みジャガイモ形状であるのに対して、マンガンクラストはマンガン、コバルトに富み薄皮状形態を示す。コバルトの含有量は多いもので約2%で、またそれ以上のものも赤道付近から採取され、マンガン団塊の0.2%と比べて著しく多い。また、マンガン団塊が水深約4000~6000メートルの深海底に分布するのに対し、マンガンクラストは1000~2500メートルと比較的浅いのが特徴である。

マンガンクラストが注目され出したのは1980年代以降である。1981年、ハワイ諸島南東、ライン諸島付近の海山の頂上の周辺に高コバルト含有(1%以上)のものが西ドイツ(当時)の調査船によって発見された。日本は、1985年より近海を中心に探査活動が進められた。探査海域は、南鳥島付近、小笠原海台、第一紀南海山、新星海山、天保海山、西海徳海山、海徳海山などである。コバルト品位は比較的高く、0.2~1.3%の値を示す。他鉱種は、マンガン16~27%、ニッケル0.3~0.8%、銅0.2%以下である。コバルトの有望な資源と評価されるが、陸上鉱床の埋蔵量や採掘コストなどを考慮すると現状では未来資源としての位置づけである。

[金田博彰]

溶存資源

海水の総量は1.4×1018トンで、この中には多くの溶存物質が含まれている。しかし、一部の塩類を除くと濃度が極端に低いため資源としての経済性はきわめて低い。ただし、海水の総量が膨大なため各元素の存在量は、陸上資源埋蔵量を1000倍以上と、はるかにしのぐものである。ウランやリチウム、さらにはレアメタルの回収技術試験が進められている。本章では、海洋溶存資源として、塩類と現在回収試験段階にあるウランについてのみ記述する。

[金田博彰]

塩類

塩類とは、ナトリウム、カルシウム、マグネシウムの塩化物あるいは硫酸塩のことである。

塩類のうち塩(塩化ナトリウムNaClが主成分)は、人が必要とする重要な食料資源の一つであり、ソーダ工業の原料でもある。日本の場合、地殻に存在する岩塩鉱床は皆無のため海水から塩を回収してきた。製塩法は、(1)濃縮、(2)粉砕・洗浄、(3)晶析の三つのプロセスより構成される。濃縮は、海水を原料とする場合に適応される方法で、天日濃縮、イオン交換膜透析、逆浸透膜、それに真空蒸発などの手法がある。天日濃縮法は、鉱量が少なく蒸発量が多い、すなわち乾燥・高温地帯に最適な手法で、おもな生産国はメキシコ、オーストラリア、フランス、スペイン、インド、中国である。日本も小規模生産の場合にはこの手法をとっている。粉砕・洗浄は、天日濃縮や岩塩に適応される手法で、細粒に粉砕し、水などで洗浄し不純物などを選別する。天日濃縮や岩塩などの塩は、イオン交換膜透析など化学工学的手法で濃縮して得た塩なども同様に、晶析という処置を施される。これは、(1)濃縮や(2)粉砕・洗浄の過程を経た塩を水溶液などに溶解し、そこから比較的粗粒な塩の結晶を晶出させる工程であり、これが最終製品である。このときの残液が苦汁(にがり)で、マグネシウム、カリウム、カルシウム、臭素などに富んでいる。また、マグネシウムも海水から直接採取される。海水にアルカリ(石灰乳)を加えてpHを10~11とし、水酸化マグネシウムを沈殿させて、回収する方法がとられている。

[金田博彰]

ウラン

海水中のウラン濃度は3.3ppb(10億分の3.3)ときわめて低いものの、総量として45億トンで陸上ウラン資源埋蔵量約450万トンのほぼ1000倍に達する。陸上資源の可採年数が50年と見積もられているので、海洋溶存ウランの耐用年数は単純計算で5万年となる。日本は資源がないこともあり、海洋からのウラン回収のための試験研究を国立機関や大学研究機関などで進めている。

1975年度(昭和50)に金属鉱業事業団と資源エネルギー庁の「海水ウラン回収システム技術開発」プロジェクトが発足し、1981年7月には香川県仁尾(にお)町(現、三豊(みとよ)市)にモデルプラントの建設が始まり、1986年に含水酸化チタン捕集材を用いたウラン回収試験実験が開始された。1990年代に入り試験実験の評価が行われ、海水のくみ上げ動力等によるコスト高の問題が浮上し、捕集材性能向上や電力問題として波力・潮力エネルギー活用のための技術開発が検討課題として指摘された。このような理由により、現在はプラントもプロジェクトも廃止状態で、当初は年産10キログラムの設備を建設し、21世紀初頭には年産100トンとしていたウラン回収目標は頓挫(とんざ)している。その後、有機アミドキシム基がウラン捕集材として検討された。有機アミドキシム捕集材は、比重がほぼ海水と同じなので、海水との接触は自然の海流動や波力でまかなえ、外的エネルギーの導入は必要ない、という利点がある。有機アミドキシム基を海洋中で利用するために耐久性を強化した布状捕集材の試験研究が、青森県むつ関根浜6キロメートル沖合いの海域で1997年(平成9)に試みられた。また、1999~2001年に同じ関根浜沖合い7キロメートルで海域試験が行われた。その結果、海水ウランの捕集コストは陸上ウラン鉱床の1キログラム当り1000円の5~10倍と試算され、捕集材構造物合成のための費用がその8割であった。そこで、捕集材の性能を向上させたモール状捕集材が開発され、その性能試験が2002~2004年にかけ沖縄海域で行われた。2005年にコスト評価が出され、ウラン1キログラム当り3万2000円と試算された。

ウラン捕集材、吸着剤については、現在も国立機関や大学などで進められている。大量の海水や風力、太陽光からのエネルギー利用との研究も並行して行われ、ポンプカラム方式、海流利用多層方式、風力・太陽光・波力発電装置との組合せなども検討されている。

[金田博彰]

海洋エネルギー資源

太陽から地球に到達するエネルギーの総量は173×1012キロワット時に及ぶ。このうち70%は大気圏内で吸収され、他のエネルギーの形態に変換される。地表に達する最終エネルギーは、風、波浪、海流、降水などの流水系の運動エネルギーと、大気や陸地・海洋に蓄えられる熱エネルギーに分類することができる。全体の23%を占める運動エネルギーは、波力・海流・塩分濃度差発電の入力となる。熱エネルギーは47%と大きく、温度が低いので実用上は効率が悪いが、自然エネルギーのなかでは比較的安定しているのが長所である。

海洋エネルギーの資源量は研究者によって若干の相違がある。しかし、概観すると、風力、波力、海流などの力学的エネルギーに比べて、海水温度差の熱エネルギー、塩分濃度差の物理化学的エネルギーがはるかに大きな値をもっている。しかし潜在資源量がそのまま利用可能量とはならない。たとえば海水温度差エネルギーの場合、温度差が小さいために、取り出せる有効仕事は熱力学的に4%以下であり、さらに自然によるエネルギー供給量も考慮に入れなければならない。海洋の温度構造を、太陽熱によって熱せられた100メートルの表層海水と、平均12℃の温度差のあるその下の冷水塊と仮定する。表層海水に蓄えられている熱量は全世界で15×1023ジュールになる。海水が大洋循環によって入れ替わる時間約1000年(3×1010秒)を熱エネルギーの再生に要する時間と仮定すれば、利用可能な資源の供給量は両者の比50×109キロワット時とみなしうる。この熱を力学的エネルギーまたは電力に変換するには、カルノーの法則により、効率を4%とすると、終極的に利用可能なエクセルギー(最大有効エネルギー)量は2×109キロワット時となる。この数字はきわめて粗っぽい推算にすぎない。資源量のより正確な定量的評価のためには、環境アセスメントの手法の確立が必要であり、前提として大気と海洋全体の自然環境のモデル化が完成していなければならない。海洋科学の重要な課題である。

海洋からエネルギーを得る方法としては、温度差、波力、潮汐(ちょうせき)、海流、塩分濃度差、海洋地熱、風力、バイオマスなどが考えられる。このうち実用化されているものに、潮汐発電、波力発電などがある。

[岡村健二]

佐賀県唐津(からつ)市沖の玄界灘(げんかいなだ)では潮力・風力併用の海洋ハイブリッド発電の予備試験が民間企業により計画されている。発電設備は海面に浮かぶ浮体式で、海面から高さ約50メートルの風車と、海中の直径約15メートルの水車より構成される。1基の発電能力は約500キロワットで、一般家庭約300世帯の使用量に相当すると試算されている。予備試験により、実際の発電量評価、環境評価をもとにコスト計算が試みられ、実用化に発展することが予測される。また、海底に設置したプロペラを潮の満ち引きの力で回して発電する潮力発電と波の力を利用した波力発電が実証試験に入る。いずれの発電の場合でも、1キロワット時当りの発電費用を太陽光の買取り価格並みの40円以下を目標としている。また将来の開発を待つ資源としては、次のものが期待されている。

[金田博彰]

海流発電

たとえば、黒潮についていえば、幅250キロメートル、水深1000メートル、平均流速毎秒0.3メートルと仮定して、その運動エネルギーは1900万キロワット時、流速毎秒1メートル以上の部分だけで約1000万キロワット時と推定される。フロリダ海流は流量毎秒3000万立方メートル、平均流速毎秒1メートル、最大毎秒2.5メートルで、エネルギーは約1500万キロワット時とみられる。しかし海流には変動が多く、エネルギー変換装置の形式や設置にも問題が残されている。周囲の条件のはっきりしている潮流発電のほうが実現性が高く、カナダのファンディ湾などにパイロットプラント(実験施設)が建設されている。国内では、鳴門(なると)海峡と来島(くるしま)海峡等で潮流発電のための実験が行われている。

[岡村健二]

塩分濃度差発電

海水と淡水の塩分の濃度差、つまり化学的ポテンシャルの差を電力に変換する技術である。海水と淡水を混合すると吸熱反応がおこり、混合溶液の温度は低下する。塩分濃度の異なる2液の化学的ポテンシャルの差は、熱エネルギーの形で失われるのである。このエネルギーを取り出すには、浸透圧、濃淡電池、蒸気圧差、メカノケミカル法などが考えられるが、実用の可能性があるのは浸透圧利用方式と濃淡電池式である。

海水と淡水を半透膜で隔てておくと、淡水は膜を通って海水中に浸透し、海水側の圧力が淡水に対してある高さに達するまで進行して平衡点に達する。平均的な、35の塩分濃度の海水は、温度20℃の場合24.8気圧の浸透圧を示す。すなわち、海水中に混入された1リットルの淡水は256.2キログラム/メートル(600カロリー)の位置のエネルギーをもつことができる。しかし、このエネルギーを有効に取り出すには種々の技術的向上を目ざす必要がある。それは、(1)透過流速を現状の10ないし100倍にあげる、(2)浸透膜の汚水による性能劣化の防止、(3)塩分による分極現象の抑制、(4)浸透膜の耐久性の向上、(5)コストの低下、などである。

イオン交換膜で分けられた両室に海水と淡水を入れて電極を挿入すると、両電極間に0.1ボルトの電位差が生ずる。これが濃淡電池の原理である。しかし、淡水の導電率が小さいため電池の内部抵抗が大きくなるのを抑止したり、イオン交換膜の面積を小さくするなど、実用化までには解決すべき問題が多い。

[岡村健二]

バイオマスエネルギー

海藻を大量に栽培して、メタン発酵によりガス化するシステムがアメリカと日本が中心となって研究されている。1980年の海藻収穫量は約320万トン、潜在的な収穫可能量は1800万トンといわれ、大きなエネルギー源として期待がもたれてきた。1997年の世界の藻類収穫量は約840万トンである。しかし、天然に生育している海藻は他の海洋生物と密接な関係があり、乱獲は好ましくない。海藻をエネルギー源として使用するためには、未利用海面での大規模な栽培が必要であり、その栽培方法、栄養塩の供給など未解決の問題が多い。また、発酵の前処理としての裁断やスラリー化、濃い塩分濃度や低温でも効率的に発酵を行う細菌の探索、発酵残液や残滓(ざんし)の処理なども重要な研究課題である。

[岡村健二]

海洋生物資源

総量が決まっていて、採取が資源の消滅につながる鉱物資源とは異なり、海洋生物資源は採取が適度であれば再生産によって補充され、永続的な利用が可能である。

[佐野 昭・高橋正征]

資源量

推定には二つの方法がある。漁獲量から推定する方法と、基礎生産から食物連鎖の概念で算出する方法である。

(1)漁獲量からの算出 2006~2010年の世界の年間漁獲量は約9000万トン(内水面も含む)とされているが、この量には、利用価値が低いため廃棄された生物が含まれていない。したがって、漁獲量から全資源量を推定することは困難である。

(2)食物連鎖による算出 海洋の基礎生産者である植物プランクトンの現存量(乾重量)は1平方メートル当り9グラムで、海洋全域では33億トンである。陸上の農耕地の1キログラム―140億トン、森林の30キログラム―1兆7000億トンどころか、砂漠植物の400グラム―180億トンにも及ばない。しかし、植物プランクトンは生産速度が速いので、全海洋の年間純生産量は約500億トン(乾重量)に達する。これは農耕地の90億トンより多く、森林の770億トンに近い。また、地球全体の純生産量の約3分の1になる。

植物プランクトンは植食性の動物プランクトンや小魚・貝類の餌(えさ)となる。餌のうち動物量の増加に使用される割合を生産効率または生態効率という。効率は10~30%とされているが、動物の種、餌料(じりょう)植物の多少、水温などの環境によって変動する。効率がよいものには、運動力の弱いカイアシ類の70%、やや強いオキアミ類の30%がある。植物プランクトンによる純生産量のすべてが餌になると、植食動物の増加量(乾重量)は、効率10%で50億トン、30%で150億トンになる。植食動物は肉食性のプランクトン、ネクトン、ベントスの餌となり、これらはさらに大形のネクトンの餌となる。純基礎生産量、栄養段階数、生態効率は海域によってさまざまである。外洋域は純基礎生産量が少なく、栄養段階数が多く、生態効率が低いため、最終段階の魚類生産量は少ない。湧昇(ゆうしょう)域では純基礎生産量が多く、栄養段階数は、植物プランクトン→カタクチイワシの1段階か、植物プランクトン→オキアミ→クジラの2段階ですみ、生態効率も高いので、全海域の0.1%の面積で全海洋の50%の魚類生産をあげている。全海洋で1年間に生産される最終段階生物量は、以上にあげた要素から推計すると、約2億4000万トン(生産量)になる。

海洋生物資源量はつねに一定ではなく、しばしば増減する。人為的な原因としての、乱獲では資源量が減少し、戦争などによる休漁では増加する。海況の変動による影響も大きい。ペルー沖は下層から湧昇する栄養塩類に富む冷たい海で、1970年には1200万トンのカタクチイワシの漁獲をあげたが、エルニーニョ現象によって暖水に覆われた1972年には300万トンに激減した。1950年代には不漁であった日本近海のマイワシは、1970年代後半から急に増加し、1982年には360万トンと日本の全漁業生産の約3分の1を占めた。これは、マイワシの生育する東海道沖に冷水塊が発生して黒潮が蛇行したので、餌料となるプランクトンが増え、稚魚から成魚への生存率がよくなったものと推定されている。

[佐野 昭・高橋正征]

これからの資源と漁業

日本の漁業生産は1984年(昭和59)に1282万トンで史上最高を記録し、世界合計の約14.6%を占め世界一であったが、その後は年々減少し、2010年(平成22)には531万トンで、世界合計の約3%にすぎない。2010年の内訳は沿岸漁業が約129万トン、沖合漁業が約236万トンで、遠洋漁業は最盛期の10分の1の約48万トンである。日本の遠洋漁業は外国の近海で操業することが多く、アメリカ、カナダ、ロシア、オーストラリア、ニュージーランド、中国、韓国、太平洋諸国、東南アジア諸国と、政府間漁業協定や民間による漁業取決めを結んでいる。しかし、入漁料の値上げ、漁獲制限、相手国の日本近海での操業など、関係諸国からの条件は年々厳しくなっている。

1982年の第三次国連海洋法会議において、142か国が最終議定書に署名し、119か国が新しい海洋法条約を承認した。この国連海洋法条約は1994年11月に発効し(日本においては1996年より発効)、その結果、陸地から12海里以内の領海はもちろん、200海里以内の排他的経済水域での漁業も沿岸国の許可が必要となった。世界の好漁場はほとんどがこの水域に含まれているのである。

さらに、1980年に日本が批准した「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)は、商取引の規制によって特定の野生動植物の保護を目的としており、ウミガメ全種とクジラ目の大半が対象となっている。1982年の国際捕鯨委員会は1985年から商業捕鯨捕獲頭数をゼロとする決定を下しており、科学的根拠に基づく日本の主張も前途多難である。クロマグロ、ウナギ、宝石サンゴなどもワシントン条約の対象種として検討する動きがある。

今後は沿岸域の海洋生物資源を活用してゆくことが必要である。そのためには産卵・育生場である藻場(もば)の拡大、稚魚の乱獲防止、資源の再生産が可能な漁獲量の設定、水質・底質の汚染防止を推進しなければならない。また、未利用資源の有効な活用も課題である。たとえば、マイワシは、食用としては漁獲量の20~30%しか利用されず、大半がブリなどの高価格魚の養殖餌料になっている。ブリを1キログラム太らせるためには7キログラムものイワシが必要であるため、有効な方法が考慮されなければならない。さらに、もともと資源量が少ないクロマグロ、ウナギなどの魚食魚は完全養殖技術を早急に確立して、天然資源への依存度を下げていくことが望まれている。

[佐野 昭・高橋正征]

『本間琢也・黒木敏郎・梶川武信著『海洋エネルギー読本』(1980・コロナ社)』▽『石油公団・石油鉱業連盟編『石油開発関係資料』(1984・石油通信社)』▽『『海洋エネルギー利用に関する報告書』(1984・ECOR日本委員会)』▽『T・R・パーソンズ、高橋正征、B・ハーグレイブ著、高橋正征・古谷研・石丸隆監訳『生物海洋学』(1996・東海大学出版会)』▽『『図説・漁業白書』(1999・農林統計協会)』▽『日本海洋学会編『海と環境――海が変わると地球が変わる』(2001・講談社)』▽『ポール・R・ピネ著、東京大学海洋研究所監訳『海洋学』(2010・東海大学出版会)』▽『臼井朗著『海底鉱物資源――未利用レアメタルの探査と開発』(2010・オーム社)』▽『飯笹幸吉著『日本近海に大鉱床が眠る――海底熱水鉱床をめぐる資源争奪戦』(2010・技術評論社)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「海洋資源」の意味・わかりやすい解説

海洋資源

かいようしげん

marine resources

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...