精選版 日本国語大辞典 「消費性向」の意味・読み・例文・類語

しょうひ‐せいこうセウヒセイカウ【消費性向】

改訂新版 世界大百科事典 「消費性向」の意味・わかりやすい解説

消費性向 (しょうひせいこう)

propensity to consume

ある一定期間に得た所得のうち,何割を消費にふりむけるかを示した消費行動の特性をいう。所得のうちどれだけを消費にふりむけるかは,個々人,もしくは個々の家計の嗜好条件や心理的条件などが影響して決まるはずである。消費性向では,通常所得と消費の平均的比率(=消費/所得)で定義する平均消費性向と,所得・消費のある期間内の増分の比率(=消費の増分/所得の増分)で定義する限界消費性向とは必ずしも等しくならず,それを区別して用いる場合が多い。

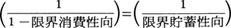

ケインズは,国民所得水準の決定を論ずるに際して,一国のマクロ・レベルの消費(実質)が,所得(実質)の線形関数で近似的に表現できるとした。それをC=αY+βと表す。ただしCは実質消費水準,Yは実質所得水準,α,βはパラメーターとする。このとき,限界消費性向αは,通常0<α<1.0の間の値をとる一定値で定義されるのに対して,平均消費性向は となり,所得水準が上昇するにつれて,低下していくことになる。所得のうち消費にふりむけた残余は,貯蓄だから,定義的に1.0-平均消費性向=平均貯蓄性向となる。なおケインズの国民所得の決定理論においては,限界貯蓄性向は投資乗数(乗数理論)として,

となり,所得水準が上昇するにつれて,低下していくことになる。所得のうち消費にふりむけた残余は,貯蓄だから,定義的に1.0-平均消費性向=平均貯蓄性向となる。なおケインズの国民所得の決定理論においては,限界貯蓄性向は投資乗数(乗数理論)として, が重要な役割を果たしている。

が重要な役割を果たしている。

→消費関数

執筆者:黒田 昌裕

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費性向」の意味・わかりやすい解説

消費性向

しょうひせいこう

propensity to consume

消費の所得に対する割合をいう。個人は所得から種々の欲望を満たすために消費を行い、消費に支出されなかった所得が貯蓄される。消費性向は平均消費性向と限界消費性向とに分けて考えられる。いま、消費をC、所得をYと表せば、C/Yが平均消費性向であり、消費と所得のある期間の増加分をそれぞれΔC、ΔYと表せば、ΔC/ΔYが限界消費性向である。一般には限界消費性向は逓減(ていげん)すると考えられている。その理由は、所得が増加するにしたがって個人の欲望の満足される度合いは高まり、所得の増加に比較して消費支出の増加はしだいに小さくなってくると考えられるからである。したがって限界消費性向の逓減につれて平均消費性向も低下する。消費性向の大きさは各国の制度的要因、人々の生活慣習に依存しており、短期的には安定していると考えられる。

所得は消費に支出され、残余が貯蓄となるので、消費性向と貯蓄性向との間には、

消費性向=1-貯蓄性向

という関係が恒等的に成立する。

[鈴木博夫]

百科事典マイペディア 「消費性向」の意味・わかりやすい解説

消費性向【しょうひせいこう】

→関連項目家計|貯蓄性向

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消費性向」の意味・わかりやすい解説

消費性向

しょうひせいこう

propensity to consume

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...