日本大百科全書(ニッポニカ) 「石炭化学工業」の意味・わかりやすい解説

石炭化学工業

せきたんかがくこうぎょう

coal chemical industry

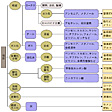

石炭の有機質や無機質を利用して付加価値の高い化学原料や化学製品を製造する工業をいう。石炭をエネルギー源として利用する発電事業(燃焼利用)と対比される。石炭を乾留して得られるコールタール(単にタールともいう)を原料として発展した石炭乾留工業は最初の石炭化学工業であると同時に、歴史的に近代有機化学工業の始まりといっても過言でなく、これに続く石油化学工業発達の基盤となった。

[上田 成・荒牧寿弘]

石炭乾留工業の歴史

石炭を密閉容器に入れ、空気を遮断して外部から加熱する操作を石炭の乾留といい、コークス、ガス、タール、そしてガス液とよぶアンモニアなどを含む水が得られる。石炭の乾留は石炭の種類、乾留条件によってそれぞれの生成量や性状は異なる。高温乾留(高炉用コークス製造。1000~1300℃)と低温乾留(液体燃料、固体燃料製造。600~900℃)に大別されていたが、低温乾留は現在ではほとんど行われなくなった。特殊な原料を使用する鋳物用コークスは、現在でも製造されており、高炉用コークスに比べて100℃程度低めの温度で乾留される。

高温乾留工業を歴史的にみると、1735年イギリスのA・ダービーが製造したコークスを木炭代用品として製鉄に利用し、それ以降の鉄の大量生産に大きく貢献したことに始まる。ついで1792年にはイギリスのW・マードックが照明用ガスの製造に成功し、電灯の出現まで都市照明の主役となった。このように石炭の乾留で得られるコークスとガスは有効に利用されたが、同時に生成するタールは長い間なんらの用途もなく持て余されていた。しかし、1856年イギリスのW・H・パーキンがアニリンから染料を合成することに成功して以来、タールは各種の有機化学薬品の重要な原料となった。このため、1860年ころから、ガスやタールを効率よく回収する外熱式コークス炉が使用されるようになった。日本では明治の初めにコークスおよび照明用ガスの製造が始められ、明治の終わりには副産物回収式の室炉式コークス炉が導入されて、タールは染料、医薬品などの重要な供給源となっていった。

昭和30年代の石炭から石油、天然ガスへの流体化革命によって乾留工業も大きな影響を受けた。アンモニアやメタノール製造用のコークスとコークス炉ガスは石油に転換され、都市ガス事業は副産コークスの大きな需要を失って、都市ガス自体も石油・天然ガス系に切り替えられていった。現在では、石炭系ガスは都市ガスとしてはまったく使用されなくなり、日本の乾留工業は製鉄所においてのみ高炉用コークス製造を主体とし、副産物としてコークス炉ガスとタールを併産するようになった。

[上田 成・荒牧寿弘]

石炭化学工業の将来的展望

石炭化学工業は、乾留やガス化を基盤とした化学工業として発展隆盛をみたが、第二次世界大戦後の石油化学工業の著しい躍進によって、1950年代よりしだいに圧倒され、その地位を完全に石油に奪われてしまった。従来石炭化学工業で得られていた製品は、コークスを除きほとんどすべてが石油化学製品で代替可能となり、石油価格が大幅に高騰した1973年の第一次オイル・ショック以降も依然として石油化学製品のほうが経済的に競争力があった。1979年の第二次オイル・ショック以降はいくぶん変わってきたが、現在でも世界の有機化学製品生産高の95%は石油系原料に依存しているといわれる。この大きな理由としては、合成樹脂、合成繊維、合成ゴムなどの高分子化学工業の目覚ましい発展に対して、従来の石炭化学工業の主流であるタール工業ではその多種多様かつ大量の原料を十分に供給することができなかったためである。また石炭化学工業の発展を妨げた一般的な要因としては、次の3点に要約される。(1)石炭の化学構造が石油に比べて非常に複雑であり、産炭地さらに炭層によっても大きく異なっている。(2)石炭は固体であり無機物を含んでいるので、流体である石油や天然ガスに比べて取扱いが不利で、煤塵(ばいじん)の発生など環境保全の面でも問題がある。(3)石炭化学の大きな特徴である芳香族炭化水素さえも、鎖状炭化水素の環化反応やナフテン類炭化水素の脱水素反応によって、石油化学工業から大量かつ安価に得られるようになった。

しかし、石炭の有利な点としては、石油資源に比べて一定の地域・国に偏在しておらず、埋蔵量も著しく多いことである。第一次オイル・ショック以来、先進工業国はエネルギー源の多様化、分散化、安定供給を目ざして、石炭火力発電所の建設、石炭の流体化と無公害化を同時に達成できるガス化・間接液化の開発研究を強力に推し進めている。また石油化学工業の原料としてのナフサや天然ガスの需要は総供給量に対して約10%程度であるが、石油・天然ガスの供給量の横ばいと石油化学工業の発展に伴ってこの割合は増加しているので、将来化学工業がその成長を維持していくには、エネルギー源の場合と同様に原料の多様化、新規原料の導入が必要である。

タールは長く有機化学工業における主要原料としての役割を果たしてきたが、いまや日本のベンゼン、トルエン、キシレンの全生産量中に占める割合は、石油系が90%以上を占めタール系を大きく上回っている。タールは400種以上の成分を含んでおり、蒸留や酸・アルカリ洗浄などを用いて分離精製されるが、現在工業的に純粋な化学薬品として利用されているものは、含有量の高いベンゼン、ナフタレン、トルエン、フェノールなどにすぎず、クレオソート油からはタイヤ用のカーボンブラック、ピッチからは電極、炭素繊維などが製造されている。オイル・ショック以降、石油系原料の高騰により、タール系原料であるナフタレンから無水フタル酸の合成が増加するなど新しい動きもみられる。今後タール工業の存続のためにはコークス炉副産物としての付加価値を一段と高めることが求められており、石油化学では容易に供給されないピリジンなどの含窒素化合物や、アントラセンやフェナントレンなど3環芳香族の新しい用途の開発とともにタールピッチ分を原料とする高機能炭素材の開発などが必要である。

石炭化学工業の基礎である石炭の化学構造がしだいに明らかになってきており、これに基づいて石炭を処理する諸技術も向上している。今後の石炭化学工業の発展は、石炭化学としての基礎研究においても、石炭化学製品の利用技術に関しても、新規エネルギー開発としてのガス化・間接液化との連係のうえに進められることがもっとも重要と考えられる。

[上田 成・荒牧寿弘]

『馬場有政他著『石炭化学工業』(1950・産業図書)』▽『木村英雄・藤井修治著『石炭化学と工業』(1977・三共出版)』▽『竹内淳彦監修『鉄鋼業・石油化学工業』(2006・岩崎書店)』

改訂新版 世界大百科事典 「石炭化学工業」の意味・わかりやすい解説

石炭化学工業 (せきたんかがくこうぎょう)

石炭化学工業とは,化学工業のなかで石炭を原料として各種の化学製品を生産する産業で,石炭を乾留して得られる石炭ガス,コークス,コールタールを原料とするものと,石炭をガス化して原料とするもの,の二つに大別することができる。おもな製品としては,石炭ガスからつくられるBTX類(ベンゼン,トルエン,キシレン),コールタールからつくられるピッチ,クレオソート油などがある。なおコークスからカーバイドを経てアセチレンを生産する産業は,電気化学工業の範疇(はんちゆう)に入る。また石炭乾留は,製鉄業,都市ガス製造業の副業として行われている。

石炭を乾留するとガス,コークス,コールタールが得られることは,17世紀ころから知られていたが,石炭乾留が工業的に使われるようになったのは18世紀に入ってからである。まず,1735年イギリスで製鉄の際の還元剤としてコークスが使いはじめられた。さらに92年にはイギリスのマードックWilliam Murdock(1754-1839)が石炭ガスをバーナーで燃やして自分の家の照明に使うことに成功した。

日本では1854年に初めてコールタールがつくられ,木造船の船底の防腐剤として用いている。71年には大阪造幣局で石炭ガスがつくられ,72年には横浜にガス工場ができてガス灯が使われた。

このように石炭乾留によるガスやコークスの生産が活発になってきたため,副産物として生ずるコールタールを化学的に利用する研究も進められ,1845年ドイツのA.W.vonホフマンがコールタールの中にベンゼンを発見し,さらに56年イギリスのW.H.パーキンがベンゼンから得られたアニリンを原料に染料を合成することに成功し,コールタールが合成染料の原料として注目された。

日本では,1901年東京瓦斯(ガス)がコールタールを蒸留して初めてベンゼンを工業的に生産した。続いて染料に使われる純粋なベンゼンもつくられるようになったが,コールタールから得られるベンゼンはわずかであるため,石炭ガスからベンゼンを回収することが,1914年大阪舎密工業で始められ,続いて三池炭鉱,八幡製鉄所においても石炭ガスからのベンゼン生産が始まった。第1次大戦を契機に染料の国産化が進められ,ベンゼンの需要は増大したが,生産増のペースが速かったため,多くのベンゼンは溶剤として使われていた。第2次大戦中には,爆薬原料,ガソリンの添加剤としてベンゼンの需要は増大した。戦後は,ベンゼン生産の連続化が図られ生産性が向上し,生産量も鉄鋼生産の増加とともに増えたが,しだいに石油化学工業で生産されるベンゼンに圧倒されるようになり,石炭ガスからのベンゼンは全供給の10%以下にとどまっている。

石炭をガス化して化学製品を得る研究は,1921年ドイツのF.フィッシャーとトロプシュHans Tropsch(1889-1935)によって始められ34年にはドイツに石炭を原料とする液体燃料工場が完成し,大戦中には日本でも生産されていた。戦後では,南アフリカでガソリンを生産するプラントが50年に建設されている。

執筆者:北井 義久

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「石炭化学工業」の意味・わかりやすい解説

石炭化学工業【せきたんかがくこうぎょう】

→関連項目石炭化学|有機化学工業

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の石炭化学工業の言及

【化学工業】より

…したがって,20年代に日本に定着しつつあった化学工業は,電気化学工業としての性格が強かったのである。

[電気化学工業から石炭化学工業への展開]

31年末の金本位制停止と32年以降の関税改正によって,30年代には化学工業は高利潤をあげて急速に発展した。この時代の特徴は,一方で独占組織が結成されたことであり,他方で電気化学工業から石炭化学工業への展開がみられたことである。…

※「石炭化学工業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...