関連語

精選版 日本国語大辞典 「蛇踊」の意味・読み・例文・類語

じゃ‐おどり‥をどり【蛇踊】

改訂新版 世界大百科事典 「蛇踊」の意味・わかりやすい解説

蛇踊 (じゃおどり)

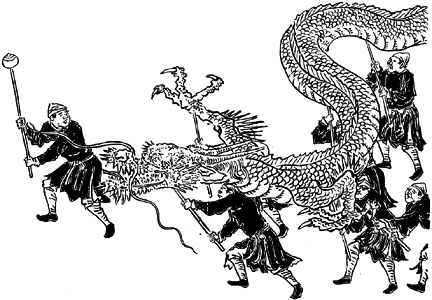

民俗芸能。風流(ふりゆう)芸(風流)の一種で長崎市諏訪神社の俗におくんち(お九日)と呼ばれる秋祭(10月)に行われる。異国情緒の代表的な練り風流で,1975年から竜(じや)踊と書く。〈道行〉〈づくろ〉〈玉追〉の次第で進行するが,竜の作り物は10mにも及び,唐人服を着た10人の竜遣いが六尺棒で竜の体を支えて練りまわる。明清楽(みんしんがく)の竜囃子に囃され玉遣いの玉を追って,宙を舞うように演じる。蛇踊は本籠町と諏訪町が7年交替で演じていたが,1973年から筑後町が新参し,現在は毎年当番を決めて担当している。蛇踊はもと中国で雨乞神事や上元(じようげん)祭などに行われていたもので,享保(1716-36)ごろ長崎に来住の唐人が,唐人屋敷での上元祭に行っていたのを伝受したものだという。

執筆者:西角井 正大

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「蛇踊」の意味・わかりやすい解説

蛇踊【じゃおどり】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...