翻訳|prism

精選版 日本国語大辞典 「角柱」の意味・読み・例文・類語

かく‐ちゅう【角柱】

かく‐ばしら【角柱】

改訂新版 世界大百科事典 「角柱」の意味・わかりやすい解説

角柱 (かくちゅう)

prism

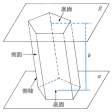

空間内に一つの多角形とその多角形の平面に平行でない一つの直線が与えられたとき,多角形を直線に沿って平行に移動していくことにより得られる立体図形を角柱という。はじめの多角形と移動の最後に現れる多角形とを底面,両底面間の距離を高さ,はじめの多角形の各辺の平行移動によってできる平行四辺形を側面,側面の交線を側辺または側稜という。底面がn角形である角柱をn角柱,底面と側面が直交する角柱を直角柱,底面が正n角形である直角柱を正n角柱という。底面が平行四辺形である四角柱は平行六面体と呼ばれ,底面が長方形である直角柱は直方体と呼ばれる。角柱の体積は,底面積×高さで得られる。

執筆者:中岡 稔

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「角柱」の意味・わかりやすい解説

角柱

かくちゅう

平行な2平面α、βとそれらに交わる直線l、およびα上の多角形Pがあるとき、Pの任意の点を通ってlに平行な直線の全体のつくる立体のαとβの間にある部分を角柱(斜角柱)という。このとき、多角形Pを底面、底面でない面を側面という。また、平行2平面α、βの距離を高さといい、底面の面積がS、高さがhの角柱の体積はV=Shである。底面が三角形、四角形、多角形であるのに応じて、三角柱、四角柱、多角柱という。多角柱はまた、平面α上の多角形がαに交わる直線の方向に平行移動してできる立体にもなっている。底面が平行四辺形の四角柱を平行六面体という。平行六面体は3組の平行な2平面で囲まれた立体ともいえる。その面はすべて平行四辺形である。角柱で、前に示した平面αと直線lが垂直のとき、これを直角柱といい、底面が正多角形の直角柱を正角柱という。底面が長方形の直角柱を直方体という。直方体は平行六面体の特殊な場合で、すべての面が長方形である。とくに、すべての面が正方形の場合の直方体を立方体という。

[栗田 稔]

百科事典マイペディア 「角柱」の意味・わかりやすい解説

角柱【かくちゅう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「角柱」の意味・わかりやすい解説

角柱

かくちゅう

prism

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

動植物名よみかた辞典 普及版 「角柱」の解説

角柱 (カクバシラ・カコバシラ)

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の角柱の言及

【社寺建築構造】より

…これらの部材からなる骨組みを軸部と呼ぶ。柱には丸柱と角柱があり,主要な部分には丸柱を用い,向拝(ごはい∥こうはい)や裳階のような従属的部分に角柱を使う。丸柱は,中ほどにギリシア建築のエンタシスに似た胴張りのあるもの(飛鳥時代),上端を丸く細めたもの(奈良時代),上にいくにしたがい細くなるもの(大仏様),上下端を細めたもの(禅宗様)がある。…

【プリズム】より

…滑らかに研磨された平行でない平面を二つ以上もつ透明体。用途により,分散プリズム,偏角プリズム,偏光プリズムなどがある。ギリシア語およびラテン語のprismaに由来し,原義は〈削る〉。起源については明らかでないが,多くの稜をもつガラスに光を入射させるとスペクトルが得られることは古くから知られていたようで,1世紀にL.A.セネカが書いた《自然の研究》にもこのことが述べられている。プリズムに関してはニュートンが行った太陽光によるスペクトルの実験が有名で,彼は第1のプリズムによって得られたスペクトルを第2のプリズムを通すと再び白色光となることから,それぞれのスペクトルはもともと太陽光に含まれており,これらが集まって白色光となることを明らかにした。…

【柱体】より

…母線が底面と垂直である柱体を直柱体という。底面が多角形である柱体を角柱,底面が円である柱体を円柱という。底面が平行四辺形である角柱を平行六面体,底面が長方形である直角柱を直方体という。…

※「角柱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...