精選版 日本国語大辞典 「軍用機」の意味・読み・例文・類語

ぐんよう‐き【軍用機】

- 〘 名詞 〙 軍事目的のために製造される航空機。軍用航空機。〔現代新語辞典(1931)〕

改訂新版 世界大百科事典 「軍用機」の意味・わかりやすい解説

軍用機 (ぐんようき)

military aircraft

軍事上の用途に使用することを目的として特別に設計された航空機,および同じ目的で既存の航空機を改造して得られた航空機を,一般に軍用機と呼ぶ。国際法上,ある航空機を軍用機と認定する際の基準としては,(1)軍務に従事する者が指揮をとっている,(2)機体に国籍を示す記号(軍用標識)を付している,(3)軍事目的に供される,の3条件が挙げられている。軍用機中,最も多いのは有人の飛行機で,ヘリコプターがこれに次ぐ。RPV(遠隔操縦無人機)も軍用に使用され,このほか気球,飛行船,グライダーなど,ほとんどの種類の航空機は軍用として利用されてきた。

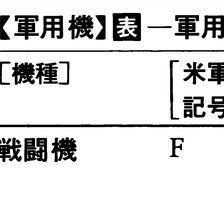

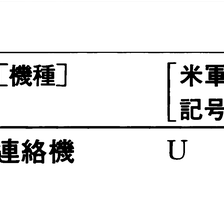

軍用機の分類--用途と機種

現用の軍用機の用途と機種は,表に記すように分類できる。

軍用機に求められる性能は,例えば空対空戦闘用の機体には,速度,上昇力,運動性が最も強く要求されるのに対し,兵站(へいたん)支援用の機体では,搭載量や積載空間が重視されるなど,用途により多様である。1機種ですべての用途をまかなうのが理想であるが,そのようなことは技術的にも経済的にも現実には不可能である。そこで軍用機には,ある限定された用途に対し特に適した性能を持ついくつかの機種が作られ,任務により有効に使い分けられる。こうしてできる機種は,第1次大戦以来しばしば分化・統廃合を重ね今日に至っている。例えば軽爆撃機という機種は,第1次大戦中に生まれ,第2次大戦で活躍し,その後ジェット機化したが,米空軍においてはベトナム戦争中に戦闘爆撃機にその役目を譲り消えていった。これは,科学技術の進歩と戦略・戦術的要求の変化,年々膨大化する関連諸費用等に影響されて,各機種のもつ有効性や有利性が時とともに変化していくからである。

軍用機の特徴

例えば戦闘機は,強力なミサイルや機関砲と,それを正確に管制する装置を備え,さらに,これら武器の威力を十分に発揮するために必要な優れた速度と運動性をもつことが要求されるように,軍用機が第1に要求される条件は,運用目的を達成するために不可欠な優秀な兵器,器材を搭載し,かつその効力を十分に発揮させうる管制能力をもつことである。このために飛行性能(水平速度,上昇速度,上昇限度,航続距離,離着陸距離,操縦性,安定性,運動性),機体強度,有効搭載量,残存性または抗堪性(被弾や故障しにくく,被害を受けても堪えうる能力),耐環境性(天候,気象など各種環境条件の悪いときでも正確に機能する能力),信頼性(故障発生率の低さ),整備性(整備の容易さ)の諸性能が厳しく要求される。軍用機の備えるべき特性は,機種や運用目的によって種々異なるので,上記諸性能のうち,あるものを特に強調し,これと両立しがたいため,他の性能はやむをえず犠牲にするなどして,多くの特徴ある軍用機が作られる。

軍用機と他の兵器を比較して,技術上特に目立つ点を挙げると,軽量小型化,抗堪性,および耐環境性に対する要求が軍用機ではいっそう強い,という点である。このことは,軍用機が優れた飛行性能をもつためには,(1)機体,原動機,装備品のすべてを,可能な限り軽く小さくすることが最優先絶対の条件であること,(2)飛行中の故障や被弾に対しては,重要な系統や装置は二重三重に装備するなどして極力残存性を高めなければならないこと,(3)軍用機は温度と気圧の急激な変化,高い湿度,激しい振動などの厳しい環境にさらされるが,これらの過酷な環境条件下でも確実に機能しなければならないこと,を示している。軍用機と民間機を比べると,軍用機は一般に飛行性能,機体強度において優れ,武装,装備品,抗堪性などの面で民間機とは著しく異なる特性をもつ。反面,乗り心地の快適さ,経済性,公害に対する配慮など民間機では第一義的重要度をもつ事項は,比較的低い優先度をもって扱われる。

軍用機の性格を最も端的に表すのは,その搭載武器である。これには機関銃,機関砲,爆弾,ロケット弾,ミサイル,魚雷,爆雷,機雷がある。

軍用機の歴史

気球が初めて軍用に使われたのは1794年フランス革命の際であり,飛行機が初めて実戦に使用されたのはイタリア・トルコ戦争中の1911年で,このときイタリア軍は飛行機を北アフリカの偵察,爆撃に使用した。第1次世界大戦の開戦当時,すでにドイツ軍およびイギリス・フランス連合軍はともに200機以上の飛行機を保有していたが,これらはすべて敵情を偵察したり,大砲の弾着点を観測するための偵察機であった。初めのころは空中で敵と出合っても戦闘を交えることなく,ただすれ違うだけであったのが,やがて拳銃を射ち合い,ついで機関銃を射ち合って敵機の行動を妨害し駆逐する空中戦が行われるようになり,間もなく,この空中戦に勝って制空権を握るための戦闘機が生まれた。また,地上戦闘に協力するため爆撃が行われるようになった。初めは爆弾を手で投下していたが,すぐに偵察機に爆弾投下装置が装備され,ついで専用の爆撃機が作られるようになった。かくして終戦を迎えたころには,軍用機は多くの機種に分化していた。この急速な発展は,各国がこの大戦中に行った死にもの狂いの改良開発競争によるものであったが,しかし兵器としての航空機はいまだ敵の施設や兵力に徹底的打撃を与えるほどの威力をもつまでには至らなかった。一方,飛行機より先に軍用になった飛行船について見ると,ドイツはこの時期に約80隻を保有し,ロンドン等の都市に対し夜襲を交えた爆撃を繰り返し,相当な効果を収めた。しかし軍用飛行船活躍の場面はこれが最初で最後であり,その後は飛行機の目覚ましい発達の陰にしだいにその姿を消していった。

第2次世界大戦では,第1次大戦後20年間における航空技術の急速な進歩に支えられ,軍用機は陸上においても海上においても,ともに決戦兵器に成長し,戦争の様相を一変させるに至った。陸上戦闘に関しては,特にアメリカはボーイングB17,ボーイングB29のような大型爆撃機を開発・登場させ,戦線の後方にある軍事基地や,政治,経済,産業の中心を多量の爆弾をもって攻撃破壊する戦略爆撃を大規模に行うようになった。そして,その効果は相手国の戦力を根底から低下させ,戦局を左右するまでになった。また,輸送機による兵員・資材の空輸もしだいに規模が大きくなり,敵地の真っただ中に空挺部隊を降下させる戦法も盛んに用いられた。そして,これらの用途のため各国,特にアメリカは,その強大な工業力にものをいわせ,大型輸送機を数多く生産した。その中のダグラスDC3型等は戦後も長く世界中で使用されたように,この大戦中の航空輸送の進歩は,戦後の民間航空発展に対しきわめて大きな力となった。さらに,第1次大戦に出現して以来,地上戦闘の主力兵器に進化した戦車に対しては,対戦車攻撃機(襲撃機)が現れた。これは機関砲,ロケット弾,爆弾等を用いて,戦車の上面(地上での射ち合いでは死角になるため装甲は薄くなっている)にきわめて有効な攻撃を加えるため,戦車にとって最も恐るべき対抗兵器となった。一方,海上戦闘について見ると,第2次大戦開始以前においては,海上決戦の勝敗は戦艦同士の巨砲の射ち合いで決するものと考えられており,各国は競って巨砲を搭載した大型戦艦を建造した。しかし第2次大戦が始まってみると,このような決戦はほとんど見られず,かわって航空母艦を中心とする機動艦隊同士の航空決戦が行われることになった。これは軍用機の速度,航続距離,武器搭載量等の性能が著しく向上した結果,陸上基地や航空母艦から飛び立つ爆撃機や攻撃機が,発進点より数百kmも離れた所で敵戦艦を捕捉し,これを爆撃や雷撃によって撃沈するということが予想外に容易となったためである。かくして戦艦はその巨砲の威力を決戦に発揮する場を失って艦隊の中心の座を去り,かわって移動航空基地ともいうべき航空母艦がその座に着くことになった。このように飛行機は海戦においても中心的兵器に成長し,今や攻防いずれの場合にも,敵機を頭上より駆逐し制空権を握ることが作戦の第1条件となり,航空機の支援なくして行う作戦行動はすべてきわめて困難なものとなった。この大戦中,技術面で特筆すべきことは,(1)軍用機の構造はほとんどが全金属製単葉型式に変わり,第1次大戦ころの羽布張り複葉機は姿を消したこと,(2)末期にジェット機が実用化され,軍用機の性能は飛躍的に高められたこと,(3)ヘリコプターが実戦に使用され,その軍用としての有用性が認められたこと,等であるが,これとともに忘れることのできないのは,のちに軍用機の歴史にきわめて大きな影響を及ぼすことになる核爆弾,レーダー,ミサイルの出現であろう。

第2次大戦ののち,朝鮮戦争(1950-53)は軍用機の多くがプロペラ機からジェット機へと変わる転換期となった。プロペラ戦闘機は第一線を退き,かわって,ジェット機時代始まって以来の最高傑作機といわれた後退翼型ジェット戦闘機ノースアメリカンF86(アメリカ),ミコヤンMiG15(ソ連)等が登場した。また,ヘリコプターが急速にその用途を広め,偵察,連絡,救難,患者輸送などに目覚ましい活躍をした。

ベトナム戦争(1961-75),第3次中東戦争(1967),第4次中東戦争(1973)が戦われた期間においては,レーダー,コンピューター,ミサイルなどの技術領域における目覚ましい発展は,軍用機とその用法に大きな影響を与えた。以前は,戦闘機と爆撃機とで侵攻し,戦闘機が敵機を駆逐して制空権を取れば,後は特に強い妨害を受けることなく爆撃を行うことができたのが,地対空ミサイル等の対空兵器の発達は,このような戦法を著しく困難なものに変えてしまった。このため,第4次中東戦争の緒戦において,アラブ側の対空砲火のためにイスラエル空軍は壊滅的打撃を被ることになった。また,敵のレーダー波やミサイル誘導電波を傍受・探知し,これに妨害電波を放射したり,あるいは広い戦場内の敵情を探知し,機上から味方の指揮管制を行ったりするために,特別な電子装備を施した航空機(いわゆる電子戦用機)が盛んに使用されるようになった。さらに,ICBM(大陸間弾道ミサイル),SLBM(潜水艦発射弾道ミサイル),巡航ミサイルの発達は著しく,有人大型爆撃機のもっていた戦略的任務を大幅に肩代りした。戦闘機は,速度はマッハ3に迫り,強力な機関砲と空対空ミサイル,および進歩した火器管制装置を装備し,敵を肉眼で見ることなしに攻撃できるまでになった。ベトナム戦争の対ゲリラ戦では,ジェット機のような高速機種よりはプロペラ機やヘリコプターが有効に働いた。プロペラ式輸送機に強力な自動火器を搭載した〈ガンシップ〉もこの一例である。ヘリコプターは多方面で有効に使用された。特にヘリボーン作戦が著しく進歩し,攻撃ヘリコプターが出現したことはヘリコプターの歴史上特筆すべきことであった。輸送機による空中輸送は戦略的にも戦術的にも,かつてない大きな規模で行われた。特に第4次中東戦争は短期間の戦いであったが,激しい消耗戦となったため,アメリカ,ソ連ともに大量の軍需物資を空輸により補給した。このとき空輸した兵器は,弾薬はもとより,ミサイル,対空火砲,戦闘機,完成した戦車にまで及んだ。

以上,軍用機の歴史をたどってきたが,軍用機は費用を惜しむことなく研究され,開発され,そして実戦という最も確実な実証の場をくぐって,つねに最大の信頼性をもつ最高の技術を確立してきた。その結果,軍用機のために開発された高度の技術はまた,広い領域にわたる一般工業の技術水準をも引き上げるというきわめて大きな波及効果をもたらした。このように見てくると,現在までの軍用機の歴史は,そのまま航空機の歴史ということもできよう。

最近の軍用機

第2次大戦以後,軍用機は大型化,高性能化が進み,これにつれて開発,生産,維持等すべての面における費用が急激に増加した。例えば,1950年ころのF86戦闘機の価格は約60万ドルであったが,80年ころのジェネラル・ダイナミックスF16戦闘機では,約1000万ドルにはね上がっている。このため費用を考えずに性能第一主義で軍用機を開発・装備するということは,アメリカにおいてもきわめて困難となり,あらゆる面から,この費用を下げる努力が懸命に続けられている。爆撃機はベトナム戦争以来,その活躍の領域が狭められたこと,性能の高度化にともない新規開発費その他の費用が高騰したこと,および米ソ以外に爆撃機を新たに必要とする国,すなわち国際市場がなくなったこと等により,世界的に見てその開発は低調である。戦闘機は,その性能,特に運動性能に対する要求はますます高度なものになり,CCVの思想をとり入れるなど,新しい試みをしたもの(例,米空軍のF16)も現れており,1990年代実用予定の次世代機に対する研究開発の流れは,すでに動き始めている。少数ではあるが重要機種である偵察機にあっては,従来にも増して戦闘機との共用,あるいは小改造という方法が目立つ。マクダネル・ダグラスF15に偵察用諸装置を組み込んだ容器,すなわち偵察ポッドを懸吊(けんちゆう)する方式などはこの例である。早期警戒機は米ソ以外のNATO諸国,イスラエル,日本,エジプト等も使用するようになるなど,用途が広まっている。ヘリコプターは比較的開発費が少なくて済み,しかも性能面の進歩は著しいため,各国とも新機種の開発が盛んである。米軍のUTTS(多用途戦術輸送機,utility tactical transport aircraft system)のシコルスキーUH60A,LAMPS(多用途軽ヘリコプター,light airborne multi-purpose system)のシコルスキーSH60B,AAH(新型攻撃ヘリコプター,advanced attack helicopter)のヒューズAH64A等がこれであり,83-84年に配備が開始された。垂直離着陸機については種々の形態のものの研究が熱心に続けられ,成果も挙がりつつあるが,実用となっているのはイギリスのハリアー型とソ連のヤコブレフYaK36MPのみで,その他の型は実用になるとしても今後かなりの時間が必要と見られている。

次世代の戦闘機等に適用が期待されている技術上の重要テーマで,特に注目されるのは,CCV,ステルス(隠密飛行機,stealth aircraft)およびスーパークルーザー(超音速侵航機,supercruiser)の思想であろう。ステルスは機体材料,機体形状,電子装備等の改善により,レーダー波の反射や赤外線放出の量を少なくしたり,放出する電波を傍受されにくくしたりして,相手に探知・捕捉される危険を減らそうとする考えであり,スーパークルーザーは相手側が対空火網を張りめぐらした危険地帯を音速以上の高速をもって速やかに通過し,その被害を避けようとする考えで,次世代の機体は,これらの思想を具体化したものとなろう。

→空軍 →飛行機

執筆者:氏家 悌夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「軍用機」の意味・わかりやすい解説

軍用機

ぐんようき

military aircraft

軍用航空機の略で、軍事上の目的で軍により使用される航空機のこと。空中を初めて軍事目的で使用したのは、1794年にフランス陸軍が気球で敵の情勢を偵察したときで、これが軍事航空の端緒であった。1903年にライト兄弟が動力飛行に成功すると、アメリカ陸軍がそれに関心を寄せて1907年に世界で初めて、軍用航空機としての発注・装備が行われるなど、航空機はその誕生の初期から軍事目的への応用が考えられた。本格的に戦争で使われたのは、第一次世界大戦が初めてで、続く第二次世界大戦では用途に応じたさまざまな種類の軍用機がつくられて、戦闘機、偵察機、重爆撃機、軽爆撃機、襲撃機、哨戒機(しょうかいき)、直協・連絡機、輸送機、練習機、海軍の艦載攻撃機、雷撃機、飛行艇など、軍用機の専門分化が行われた。そしてこれらの軍用機は、第一次世界大戦当時とは比較にならないほどの能力を有して、勝敗の帰趨(きすう)を決める存在となっていった。

軍用機の開発は第二次世界大戦後も続けられ、とくにジェット機の実用化によって新しい時代に入るとともに、用途の柔軟性を増して、種別の面では減ることとなった。ここでは、第二次世界大戦後の軍用機について、大きな種類分けに沿って記しておく。おもな種類としては、戦闘機、攻撃機、爆撃機、偵察機、対潜哨戒機、電子戦機、指揮・連絡機、輸送機、練習機、ヘリコプターがあって、世界各国の軍で使用されている。

戦闘機は、空対空戦闘を主任務とするもので、速度・加速性能、上昇力、機動性に優れ、敵戦闘機を圧倒する武装を備えていることが必要になる。このため機体は小型・軽量につくられ、他方高性能のレーダーと空対空ミサイルなどを搭載する。また敵に発見されにくくするステルス性も、これからの戦闘機では必要不可欠な特性となる。最新の戦闘機では、敵による発見を遅らせ、先に敵を発見する「先制発見・先制撃破」と、格闘戦闘に入っても相手を凌(しの)ぐ超機動性を有する。複数の目標に対し、個別に同時ミサイル攻撃を行う多目標同時処理能力も、現在では常識化している。攻撃機は、空対地、空対艦の攻撃に使われるものだが、エンジンの高性能化とレーダーなどの多機能化によって、戦闘機に攻撃用兵装を搭載するだけで攻撃機に転用できるようにした機体が増えている。このため、両者の明確な区分けはむずかしくなっているが、空対空兵装を装備しない攻撃専用機も残っている。発見されにくくした隠密(おんみつ)性を活かしてピンポイント攻撃を行うステルス機や、近接支援機、対戦車攻撃機などがその代表である。

爆撃機は、しだいに数が減ってきており、本来の意味での爆撃機部隊を有しているのはアメリカ、ロシア、中国程度になっている。理由の一つは、戦闘・攻撃機の兵装搭載量が増加し、第二次世界大戦後の中爆撃機程度の爆弾類を搭載できるようになったことがあげられる。また、戦略兵器の主体が核兵器となり、その運搬手段として各種のミサイルが開発されたことも、有人戦略爆撃機の存在意義を低下させた。爆撃機による戦略攻撃は、敵地に侵入するというリスクがあり、また平時にその戦力を維持するにはミサイルよりもはるかに膨大な経費を必要とする。しかし、優れた判断力をもつ人間の力が、状況の変化に応じうる柔軟性に富み、高い信頼性を発揮できることと、ミサイルと違っていつでも引返しが可能で、かつ再使用できるという利点を有しており、戦略攻撃の柱の一つであり続けている。さらに巡航ミサイルの実用化により、爆撃機の使用範囲も広がった。今後、この機種が増加することはないが、なくなることもまた考えにくい。

偵察機は、敵の情勢などを探るための機種だが、これも爆撃機同様、敵地に入り込むというリスクを抱えている。そして偵察衛星の進歩により、その役割は衛星に切り替えられつつある。情報収集のための写真撮影は、偵察衛星が主体となってきており、従来のタイプの偵察機は、アメリカ空軍からはほとんど姿を消した。しかし、必要なときに必要な情報を得るという点では、偵察機の運用のほうが柔軟性に富み、また偵察衛星を保有していない国も多いから、まだ多くの国で活用されている。偵察方式も、写真撮影以外にビデオ撮影や、電子偵察手段が開発され、さらにその情報をリアルタイムで地上の指揮所に送る、特別なデータリンクもつくられている。近年ではさらに、無人航空機(UAV)が主体になりつつある。

対潜哨戒機は、潜水艦の探知・発見と、必要に応じて潜水艦攻撃を行うための機種である。以前は、潜水艦は海軍の船団や輸送船団の脅威であったが、潜水艦発射弾道ミサイルを装備するようになると、大きな戦略脅威となった。海中に潜行すれば、目視や光学手段では探知が困難で、戦略拠点に接近して確実な核攻撃を行うことが可能になっている。それだけに対潜哨戒機による潜水艦の探知は重要なものとなり、発達が続いている。

電子戦機は、敵のレーダーなどの探知手段を妨害・攪乱(かくらん)して、攻撃部隊などを支援するものである。軍用の探知手段が電子装備を主体としている現在、これに対する妨害と、それに対する対妨害技術は、年々高度化している。電子戦機に準ずるものの一種として、早期警戒機(AEW)や空中早期警戒管制機(AWACS)がある。これらは空中のレーダー・サイトといえるもので、地上のレーダーでは発見しにくい低空飛行目標や、巡航ミサイルなどの小型目標を早期に探知し、要撃活動を支援する。

指揮・連絡機は、空中からの指揮・統制、あるいは作戦地域間や基地間の連絡を行うもので、後者には小型の輸送機がおもに使われている。前者では、アメリカの発達型国家空中指揮所(AABNCP)が代表的存在で、核攻撃を受けるなどの危機が発生した場合、大統領や上級幕僚を乗せて空中に待機し、核攻撃を含むあらゆる指令を全軍に送る機能を有している。

輸送機は、人員や物資、資材の空輸を行うもので、戦闘地域での戦力の確立や、それを維持するための補給には不可欠な存在である。輸送機の特殊な型としては、空中で燃料を補給する空中給油機がある。

練習機は、航空乗員の養成を行う。

ヘリコプターは、とくに発達の著しい機種で、元々は少数の人員輸送や観測・監視にのみ使われていたが、大型化や武装の携行能力などを有するようになり、攻撃ヘリコプター、輸送ヘリコプター、対潜ヘリコプター、偵察・索敵ヘリコプター、電子戦ヘリコプターなど、固定翼航空機に対応した各種の専用機が使用されている。とくに索敵・攻撃の面では、地表すれすれを匍匐(ほふく)飛行することが可能で、探知されずに目標に接近することができる。索敵では、ローター・マスト上に光学機材などを装備し、木陰に隠れたまま目標を探すための機材もつくられている。

[青木謙知]

『『航空ジャーナル別冊 世界の軍用機1985』(1984・航空ジャーナル社)』

百科事典マイペディア 「軍用機」の意味・わかりやすい解説

軍用機【ぐんようき】

→関連項目ステルス

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「軍用機」の意味・わかりやすい解説

軍用機

ぐんようき

military aircraft

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...