関連語

精選版 日本国語大辞典 「追回し」の意味・読み・例文・類語

おい‐まわしおひまはし【追回・追廻】

- 〘 名詞 〙

- ① 追い回すこと。強制的に仕事などをさせること。

- ② 使われている人に、追い回されるようにあれこれ言いつけられて仕事をする人。掃除や走り使いをする召使いや、工場で働く雑役夫などをいう。

- [初出の実例]「折からおいまはしの六も、一六さまは見えぬか〈略〉と恋しがり申され候」(出典:浮世草子・好色産毛(1695頃)二)

- ③ 和船乗組の職制の一つ。船頭、親司(おやじ)、表(おもて)などの役付き以外の一般水夫。若衆。

- [初出の実例]「追廻は諸事に遣れ、船頭等の用事をも弁し申候」(出典:時規物語(1850)一)

- ④ 盤双六(ばんすごろく)の一種。双六盤上の両側に黒白の石を六個ずつ並べてさいころを振り、出た目の数だけ石を進め、早く全部の石が敵の陣地にはいった方を勝ちとする遊び。

- [初出の実例]「田のさいめししの角なるや追まはし〈三徳〉」(出典:俳諧・崑山集(1651)九)

- ⑤ 歌舞伎の囃子(はやし)の一つ。逃げ回る相手を追いかける立ち回りなどに用いるもので、太鼓と三味線でにぎやかに演奏する。

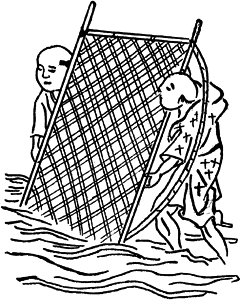

- ⑥ 魚網の一種。川の中に竹を何本か立ててそれに網を張り四方を囲い、その中で魚を追い回してすくいとる仕掛け。〔和漢三才図会(1712)〕

追回し⑥〈和漢三才図会〉

追回し⑥〈和漢三才図会〉

- ⑦ 馬場の中央に一条の土手を設け、その両端をあけて、騎手が馬場を一回りできるようにしたもの。

- [初出の実例]「櫓と浅草橋との間には追廻(オヒマハ)しと云って楕円形の競馬場の如きものがあり」(出典:江戸から東京へ(1921)〈矢田挿雲〉三)

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...