翻訳|saw

精選版 日本国語大辞典 「鋸」の意味・読み・例文・類語

のこ‐ぎり【鋸】

- 〘 名詞 〙 ( 「のほぎり(鋸)」の変化した語 )

- ① 木材・金属材・プラスチック材・竹材などをひき切るのに用いる工具。薄い長方形の鋼板の縁(ふち)に歯形を刻んで柄をつけたもの。形状・用途により両刃鋸・あぜひき鋸・糸鋸・竹びき鋸、また、動力を使う機械鋸(円鋸・帯鋸)などがある。のこ。のこずり。〔大般若経字抄(1032)〕

鋸①〈春日権現験記絵〉

鋸①〈春日権現験記絵〉- [初出の実例]「いかにもしてまづ競めをいけどりにせよ。のこぎりで頸(くび)きらん」(出典:平家物語(13C前)四)

- ② =のこぎりあきない(鋸商)

改訂新版 世界大百科事典 「鋸」の意味・わかりやすい解説

鋸 (のこぎり)

saw

材を切断する工具。〈のこ〉ともいう。一般には製材・木工用の工具だが,金属を切るものもある。

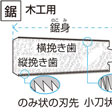

鋸刃の機能

木材は繊維体で,組織は一様でなく,弾性を多分に有するため,その切断を容易にし,かつその切断面を平滑にするには,鋸刃の形,配列にいろいろの工夫がなされる。鋸びきは木材の繊維を切断する仕事と,切断によってできた〈おがくず(鋸屑)〉を挽道外に排出する仕事の二つからなりたっているが,前者は主として鋸刃先の鋭利さに,後者は歯形,歯数などに左右される。また,ひき作業の難易は一つの歯にかかる挽代(ひきしろ)の大小と,ひき面と鋸身面との摩擦の有無によるが,これには歯距の大小と,鋸刃先をひろげて摩擦を防ぐための〈あさり(歯振)〉の有無と大小が関係する。

木材の切断は繊維に平行な縦びきと,直角な横びきと,繊維方向に無関係にひく場合がある。縦びきは繊維を切断するというより,引き裂く,引き割るという要素が大きいので,一般に歯距が大きく鋸身は薄く刃形は穂幅の狭い向待鑿形をしている必要がある。横びきは繊維を一本ずつ断ち切るため,歯距が小さくその刃先は小刀の切先(きつさき)状をなす必要があり,そのために掬(すくい)面に〈なげし(横掬角)〉をつけ,かつ切先を補強するために上目をつける。繊維方向に無関係にひくための刃先は歯距が大きく,なげしはあるが上目のない,〈ばら目〉という歯形にする。歯列線に対して下刃(掬面)が傾斜している度合いを掬角という(寝(ね)せるともいう)。これは刃先の材へのひっかかりをよくするためのもので,縦びきではこれを10度くらい,横びきやばら目では0度または負角とする。軟材の場合はさらに大きくし,硬材では小さくする。あさりには刃先部分を槌打ちまたは折曲げによって交互に振り分ける〈振分あさり〉と,刃先をつぶして三味線の撥(ばち)のようにする〈撥出(ばちだし)あさり〉の方法とがある。後者は大型の帯鋸にのみ用いられ,普通の鋸には前者が多い。

種類

鋸は,(1)適用動力,(2)鋸身の形状,(3)鋸身の運動状態,(4)使用目的,(5)鋸身材質,などにより分類される。(1)は手びき鋸と機械鋸とに分けられる。手びきでも押すと引くの別があり,日本の現在のものはすべて引く形式であるが,外国ではすべて押してひく形式である。(2)には普通の手びき鋸,円板形の丸鋸,帯状の帯鋸や鎖鋸(チェーンソー)などがあり,手びき鋸には片刃,両刃のほか,細身の引(突)回し鋸,弦かけ鋸,枠鋸,両びき鋸などいろいろある。(3)には往復,回転,連続走行の三つがあり,手びき鋸はすべて往復であり,機械鋸のうちでも筬(おさ)鋸やミシン鋸は往復動である。丸鋸類はすべて回転,帯鋸や鎖鋸は連続走行である。(4)では木材用,竹びき用,金切り用などがある。木材の手びき用には既述の縦びき,横びき,ばら目のほかに細かい歯で精密にひく胴付(どうづき)鋸(鋸身の薄さを補強する背金がつくので背金鋸ともいう),端止溝を挽く畔(あぜ)びき鋸,舟大工の用いる摺合せ(すりあわせ)鋸,曲線を挽く引(突)回し鋸などがあり,さらに手びき製材に用いられてきた縦びき用の大鋸(おが),前びき大鋸,かがり,両びき(両頭)鋸などがある。(5)は手びき鋸,機械鋸を問わず,ほとんどのものは炭素工具鋼5~6種(鑢(やすり)のかかる程度の硬さ)であるが,最近丸鋸などには超硬質合金(炭化タングステン)などを付刃するものが多くなり,これをチップソーという。

手入れ

手びき鋸は目立鑢(めたてやすり)で,機械鋸はグラインダーで研削する。あさりも必要に応じてつけ直す。このような作業を目立という。チップソーはダイヤモンドで研削する。

歴史

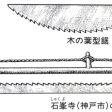

歯をつけたフリントの鋸は西ヨーロッパのマドレーヌ期からあったといわれるが実用のほどは確かでない。エジプトでは第4~6王朝(前2578-2145年)ころ青銅の鋸が用いられ,中国でも殷代に銅の鋸があったと推定され,戦国時代の遺跡からは青銅鋸が出土し,漢代以降鉄鋸が一般化したと思われる。日本では古墳時代の出土品によって4世紀初めころから使用されたと推測されている。しかしこのころのものは形も小さく,歯は三角だが掬角も〈なげし〉も〈あさり〉もなかった。骨や角を押し切るのに用いた一種の鑢のようなものであったらしい。掬角,なげし,あさりのついた横切り用の鋸があらわれたのは7世紀ころである。法隆寺に伝世する鋸がその例である。《和名抄》に乃保岐利(のぼきり)と記され,刀に似て歯のあるものと形容された片手使いの横びき鋸は平安時代に入ってできたらしい。これは木の葉鋸ともいわれ,押して切ったものらしい。15世紀に入って中国より大鋸が渡来し,本格的な縦びき製材ができるようになった。大鋸は一種の枠張鋸で,鋸身は細長く,中央より左右に掬角が異なる方向につき,2人でひいたものである。〈おがくず〉はこれに由来する。しかしこの大鋸はまもなく前びき大鋸に代わり,さらにかがりも現れ,江戸期に入ってほとんど現在の鋸の種類が出そろった。ただ現在最も多く用いられている両刃鋸は明治初期の創始である。機械鋸は一部幕末に長崎に渡来したが,本格的には1872年(明治5)札幌木挽所に筬鋸の入ったのが始まりで,ついで77年ころ丸鋸(動力は水車など)が使用され,97年ころはじめて蒸気機関による帯鋸が使用された。

執筆者:成田 寿一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鋸」の意味・わかりやすい解説

鋸

のこぎり

木材、竹、金属、石材などを切断する道具。歴史は古く、エジプトでは旧石器時代後期には燧石(ひうちいし)製の鋸がみられ、紀元前16世紀ごろに銅製のものが、紀元前8世紀に鉄製の鋸が使われていた。日本最古の鋸は、5世紀のアリ山古墳(大阪府藤井寺市)出土のものといわれており、古墳時代前期のものが10例ほど数えられる。この時代の鋸は短冊型鉄板に素歯を刻んだ簡単なものであるが、鋸身(のこみ)の一部しか残存していないため、木柄(もくえ)の装着方法や形態など詳しいことは不明である。飛鳥・奈良時代の遺物としては、正倉院宝物の鋸と法隆寺献納宝物の鋸が、当時の着装状態のまま残っている。平安時代なかばごろ、木の葉型の鋸が現れ、鎌倉時代以降盛んに使われた。絵巻物から判断すると、背が直線状で、歯の部分が丸く反りがついている。実物の鋸が少ないのは、薄い鉄板でできており、錆(さび)に弱く、使われなくなったら赤錆が発生し、やがて土に還(かえ)ってしまうからである。1本で何種類かの用途に使用されていた万能型と思える木の葉型鋸は、江戸時代中期に用途に応じた専用の鋸が数多く出現するまで、長い期間にわたって使用され続けた。室町時代になると二人で使用する製材用の「大鋸(おが)」が大陸から伝わった。それ以前の製材は、打割(うちわり)製材で木目が通って割りやすいスギやヒノキが好んで用いられたが、しだいに良質な木材は枯渇していった。この縦挽鋸(たてびきのこ)による新たな製材法を挽割(ひきわり)製材という。縦挽鋸の使用によって、木目のねじれたマツや堅いケヤキなど、打割製材では使いにくかった樹種を扱えるようになり、さらに、薄い板や細かい角材なども容易につくれるようになった。その影響は建築にも現れ、太く大きな部材を用いた以前の建築に比べ、細く薄い材が多用されるようになる。障子や引き戸など軽い建具の普及や、いまの和室の原形である書院造の成立などにも、その影響の一端がうかがえる。

大鋸は製材法を革新する道具であったが、それほど長く使われなかった。日本独自の進化を遂げた一人挽きの製材用鋸「前挽(まえびき)大鋸」が16世紀に登場すると、大鋸にとってかわり、近年に至るまで製材用縦挽鋸の主流となった。大鋸・前挽大鋸が登場した時代は、大鋸挽・木挽(こびき)という製材専門の職人が登場した時代でもある。木挽は重労働を担うだけでなく、木取り(丸太材から材木を切り出すこと)をする職人としても技術を究め、一方で大工は製材の重労働から解放されることになった。江戸時代中期、大工や大工の技術の分化、専門化が急速に進み、鋸の種類が増え、鋸身が四角で歯線が直線になった片刃鋸へと変身したのは江戸時代末期と思われる。現在よく使われる両刃鋸は、明治中ごろから普及した。

鋸の形式は、機能部分の鋸身が自立しているか否かで、「鋸身自立形式」と「鋸身補強形式」に分けられる。鋸身補強形式は、鋸身を部分的に補強した「鋸背補強形式」と鋸身全体を緊張させた「枠形式」に大別できる。さらに、鋸背補強形式は、背部分を木や金属で補強した「鞘(さや)形式」と金属製の弦(つる)で補強した「弦形式」に、枠形式は、木や竹を弓状に曲げ鋸身を緊張させる「弓形式」、枠の中央を支点に縄などを絞ることによって鋸身に張力を与える「中央支柱形式」、枠の両側を固定して中央の鋸身にくさびやねじを用いて張力を与える「両側支柱形式」にそれぞれ分類できる。

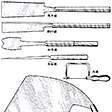

大工の鋸の種類には、前挽・鑼(かがり)・横挽(よこびき)・両刃・穴挽(あなびき)(鼻丸)・胴付・畦挽(あぜびき)・挽廻(ひきまわし)・細挽の9種12丁に区分される。丸太や梁(はり)材の切断などの荒仕事に用いる大型の鋸から、細かな造作(ぞうさく)に用いる小型の鋸までさまざまなものがある。大型の鋸には、横挽きの穴挽鋸、縦挽きの挽割鋸・舟手(ふなて)挽割鋸などがあり、中型の鋸には横挽きの挽切(ひききり)、縦挽きの鑼、縦挽き・横挽きの両者を備えた両刃鋸などがある。また、小型の鋸は、多様な用途に応じて多彩な形状のものがみられる。挽廻鋸は、鋸身が細くつくられており、曲線を挽くことができる。鴨居挽(かもいびき)鋸や畦挽鋸は溝の挽き込みに使うもので、畦挽鋸の湾曲した歯道は、平面の途中から挽き出すときなどに効果を発揮する。精密な加工で用いる胴付鋸は鋸身が非常に薄く、そのために補強の背金(せきん)がついている。竹挽鋸や金鋸(かなのこ)は、偏平なコの字型のフレームに鋸身を張った鋸で、一種の弓鋸である。糸鋸もこの種類に属し、糸状の細い鋸身を緊張させて、複雑で細かな模様などの曲線の切り出しに使用する。

鋸歯の歯形には、縦挽きと横挽きがある。木材は繊維が一方向に向いているため、繊維に対して平行に切るか(縦挽き)、直交して切るか(横挽き)で、切り方が違う。そのため繊維方向に平行に挽くときには繊維をそぎ取るため、のみや決り鉋(しゃくりかんな)の刃を縦に並べたような形をした刃、繊維の方向に直交に挽くときは繊維を断ち切る小刀のような形をした刃、と使い分ける。この横挽きの歯形は、縦挽きの歯の山形の両辺を斜めに摺(す)り落とした形になっており、この小刀の刃先のような斜めの面を「なげし」という。

また、木材を挽き切るとき、抵抗を少なくして、挽き屑(くず)を出しやすくするために「あさり」が工夫された。あさりとは、鋸歯を一枚ずつ左右に互い違いに振り分けることをいい、鋸身の幅よりも少し広く挽くことで、鋸身が材に挟まれて動きにくくなるのを防いでいる。

鋸身の材料は、日本刀の原料と同じ玉鋼(たまはがね)で製作していたが、今日では量産されている国産や外国産の鋼を使っている。柄には、一般的にスギやキリのように軽い木が使われ、滑り止めのため、また割れないようにしばしばトウやタコ糸などで巻かれる。

鋸は、使ううちに歯先が摩耗して切れ味が悪くなるので、ときどき歯を調整・研磨する必要がある。この作業を「目立て」といい、あさりをつける「あさり出し」と、歯を研ぐ「やすりがけ」という二つの作業からなる。あさり出しは、鋸を金床の上に置いてあさり槌(つち)で鋸歯を1枚おきにたたくという方法をとる。またやすりがけは、鋸挟(のこばさ)み板に鋸身を挟んで、鋸歯1枚ずつを専用のやすりで研磨していく作業である。

機械鋸には丸鋸(まるのこ)と帯鋸(おびのこ)がある。ダイヤモンドや超硬合金を歯先につけた丸鋸は、金属、石、アスファルトなどの切断に用いられる。さらに金剛砂などを薄い円版状にして取り付けたものもある。家庭用の電動工具には、丸鋸とジグソー(挽廻鋸と同じ用途)がある。

[赤尾建蔵 2021年7月16日]

普及版 字通 「鋸」の読み・字形・画数・意味

鋸

人名用漢字 16画

[字訓] のこぎり

[説文解字]

[金文]

[字形] 形声

声符は居(きよ)。〔説文〕十四上に「槍

(さうたう)なり」、〔玉

(さうたう)なり」、〔玉 〕に「解截(かいせつ)なり」とあり、みな当時の語であろう。古くは我といい、我は鋸(のこぎり)の象形字。これで犠牲の羊の牲体を截る形は義、牲体の下半がその下に垂れる形は羲で犧(犠)の初文、鋸は我に代わる形声の字。戈を鋸ということもあり、金文の〔

〕に「解截(かいせつ)なり」とあり、みな当時の語であろう。古くは我といい、我は鋸(のこぎり)の象形字。これで犠牲の羊の牲体を截る形は義、牲体の下半がその下に垂れる形は羲で犧(犠)の初文、鋸は我に代わる形声の字。戈を鋸ということもあり、金文の〔 王戈(えんおうか)〕の銘に「

王戈(えんおうか)〕の銘に「 鋸」と銘している。肉刑を施すことを刀鋸といった。卜文に、人の足に我の形の鋸を加える形のものがあり、

鋸」と銘している。肉刑を施すことを刀鋸といった。卜文に、人の足に我の形の鋸を加える形のものがあり、 (げつ)の初文と思われる。

(げつ)の初文と思われる。[訓義]

1. のこぎり、のこぎりでひく。

2. 刑具、刀鋸は肉刑の具。

[古辞書の訓]

〔新

字鏡〕鋸 乃保

字鏡〕鋸 乃保 利(のほぎり) 〔和名抄〕鋸 能保木利(のほぎり)〔箋

利(のほぎり) 〔和名抄〕鋸 能保木利(のほぎり)〔箋 〕蓋し登截の義ならん 〔名義抄〕鋸 ノコギリ・ノホギリ・ワカス・カナシキ/鋸

〕蓋し登截の義ならん 〔名義抄〕鋸 ノコギリ・ノホギリ・ワカス・カナシキ/鋸 ノホギリバ 〔

ノホギリバ 〔 立〕鋸 ノコギリ・ワカス

立〕鋸 ノコギリ・ワカス[熟語]

鋸

▶・鋸沙▶・鋸鑿▶・鋸子▶・鋸

▶・鋸沙▶・鋸鑿▶・鋸子▶・鋸 ▶・鋸截▶・鋸断▶・鋸末▶・鋸傭▶

▶・鋸截▶・鋸断▶・鋸末▶・鋸傭▶[下接語]

引鋸・削鋸・焼鋸・縄鋸・霜鋸・鉄鋸・刀鋸・木鋸・斧鋸・負鋸

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鋸」の意味・わかりやすい解説

鋸

のこぎり

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「鋸」の意味・わかりやすい解説

鋸【のこぎり】

→関連項目木工具

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

家とインテリアの用語がわかる辞典 「鋸」の解説

のこぎり【鋸】

事典 日本の地域ブランド・名産品 「鋸」の解説

鋸[金工]

のこぎり

人吉市で製作されている。安来鋼を火床で何度もたたきあげる昔ながらの本鍛造。熊本県伝統工芸品。

出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域ブランド・名産品」事典 日本の地域ブランド・名産品について 情報

世界大百科事典(旧版)内の鋸の言及

【木挽】より

…仕事場はリンバなどと呼ばれるが,木をひくための台をリンといったからである。マエビキという大鋸(おが)で,リンに載せた材木を縦にひき割るのであるが“木挽の一升飯”というくらい,精力を消耗する重労働とされている。彼らが一人前となる条件は,彼らの間に〈山小屋3年,白木屋(しろきや)3年〉のことわざがあるように,山のリンバで3年間,里の白木屋で3年間というような長期の修業が必要とされていた。…

※「鋸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...