隣保制 (りんぽせい)

治安維持等のため近隣の一定数の家々に隣組を作らせ,連帯責任を負わせる制度。

中国

儒家の経典《周礼(しゆらい)》には,5家,25家,125家等の積上げ組織が一般の地方行政機構として説かれているが,現実の制度として史上に現れるのは戦国末期の什伍に始まる。秦の商鞅(しようおう)の変法に際し,法令に違犯した者を告発させた場合,同伍の者が姦人を隠せば皆同罪として厳刑に処した。《管子》にも10家を什となし,5家を伍となし,什伍みな長あり,と言及され,《商君書》にも軍隊組織で5人組の伍が重要な機能を果たす記事が見える。

《続漢書》百官志に〈民に什伍あり,善悪をもって告ぐ〉と記され,南朝では同伍内の犯法に連座する場合,士の身分の者や奴婢の取扱いをどうするか論議されていて,五家で組織する保が郷里内で大きな役割を担っていた様相がうかがわれる。北朝の北魏で486年(太和10)に施行された三長制は,約1世紀にわたり均田・均賦制と組み合わせて警察・徴税機能の強化に成績をあげた。隋の全国統一により三長制の後身2長は廃止され,5戸の保だけ残された。唐の戸令は,〈4家を隣となし5家を保となし保に長あり,もってたがいに禁約せしむ〉(《唐六典》)という趣旨の規定をもつ。東西南北にとなりあう4家の隣は同保内に含まれることが多いが,ときには別の保に属す場合もあると解釈されている。同じ保に属す5家は,保内の犯罪者の糾告,他保人の寄宿来住や同保人の遠行転出の届出,逃戸の追訪,さらに保内公課未納の追徴にいたるまで広範な連帯責任を負わされた。このような居住地における保以外にも,科挙,任官,旅行,官穀借用など種々の場合に5名で保を結ばせ,共同責任を負わせることが広く行われた。

北宋の1070年(熙寧3)に王安石新法の一環として施行された保甲法は,10家を保,50家を大保,5大保を都保とし(3年後京畿では5,25,250家に改正),保長,大保長,都保正,副保正を任じ,主客戸の2丁以上ある戸から1丁を選んで保丁とし,交代で夜間の防犯警備に当たらせ,武器の使用を認め団体的軍事訓練をほどこし民兵として活用を目ざした。契丹,党項(タングート)等外族の強圧に抵抗し,兵制の弱点を補い同時に治安強化を意図したこの法は,民兵化をきらう農民の非協力と旧法党の反対により十数年で廃止をみた。しかし保甲の組織は戸数や名称に種々の変化を含みながら基本的に受けつがれ,犯罪の取締りや公課徴収,賦役割当て等に活用された。

明代には担税力のある110戸の里から富裕な10戸を里長とし,残り100戸を10甲に分け,それぞれ甲首を任じ,里長と甲首は1年交代で里甲の正役(賦役黄冊の編造,徴税,治安維持など)に当たった。里は郷村の呼称で,城内は坊,近郊は廂とよばれた。清朝でも戸口調査や防犯には基本的に保甲が使われ,1708年(康煕47)の制では10家を牌とし,10牌を甲,10甲を保とし,改訂を経つつ民国時代にまで襲用された。

執筆者:池田 温

朝鮮

高麗時代までの隣保制については不明であり,朝鮮で隣保組織が明確に確認できるのは李朝に入ってからである。李朝政府は1485年に五家作統法を実施したが,これは5戸を1統として統首を置く制度であった。ソウル以外の地方では5統を1里として里正が置かれ(里),数里を合わせて面とし,面には勧農官が置かれた。ソウルには面に相当するものとして坊があり,管領が置かれた。治安維持や租税納入の連帯責任のための制度であったが,全国的にどの程度実施されたのか不明な点が多い。李朝後期に入ってその再実施が提唱され,1675年に五家統節目21ヵ条が制定・実施され,末期に及んだ。五家統のような上からの隣保組織が作られるにいたった背景には,高麗期における村落共同体的な結合の強化があったものと思われるが,両者の関連についてはなお不明である。

→契

執筆者:宮嶋 博史

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

隣保制

りんぽせい

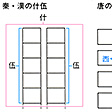

中国で歴代行われてきた隣組の制度。政府が人民を支配するうえで、警察、納税などについて、隣組をつくらせて連帯責任をもたせるのは甚だ効果ある方法である。古代においてもっとも有名なのは戦国時代の秦(しん)の孝公のとき(前359ころ)商鞅(しょうおう)が施行した什伍(じゅうご)の法で、軍制を民治に移したものである。什伍とは十家五家の組合であるが、当時の人民は農民を含めて、すべて城郭内に密集し、狭い小路の両側に門を連ねて住んでいた。そこで片側の五軒を組んで半単位としたのが伍であり、その小路の向こう側五軒の半単位、伍とをあわせて一単位としたのが什である。このような屋並みの下で隣組をつくろうとすれば、このような什伍とならざるをえない。商鞅がもっともおもな目的としたのは、人民の犯罪を互いに監視し告発しあうことにあり、告発した者には敵の首を斬(き)ったと同じ賞を与え、隠匿(いんとく)した者には敵に降(くだ)ったと同じ罰を科したという。この什伍の制は、住居環境が同じである漢代を通じて行われたと思われる。しかし、六朝(りくちょう)に入り、村制が普及し、人民が村落で碁盤の上に碁石を置いたように住宅を建てると、隣組の制度もしたがって変わってくる。

唐代の隣保制は、「四家を隣と為(な)し、五家を保と為す」を原則とする。このうち五家の保は範囲の固定した隣組で、この保内の各家は平等に責任を分かち合う。これに対し隣の四家とは相対的で、ある家を中心とした東西南北の四家のことで、相互間に個別的に責任を負い合うのであり、四家の範囲は中心と考える家に従って異動する。そのため保はそれを積み重ねて何保と数えることができるが、隣ではそれができない。しかし一家を中心として、その東西南北の隣は、もし同じ保内に含まれなくても互いに連帯責任を分かち合うのである。宋(そう)以後、隣保の制は、中央から一律に細部まで規定するよりも、実施を地方官に一任し、地方官は必要に応じて特別の立法を行うことができた。王安石の保甲法は、軍事的に民兵を組織するのが目的であったが、その最末端が十家からなる保である点において、隣保制のうえにたつものであるといえる。

[宮崎市定]

李朝(りちょう)(1392~1910)以前の隣保制は不明だが、李朝になると、『経国大典』(1485)で五戸=一統、五統=一里、数里=面とし、それぞれに統首、里正、勧農官を置く五家(ごか)作統法が定められた。これがどの程度実施されたのかは不明だが、逃亡による避役者の増加に伴い、1675年「五家統事目21か条」を制定し、その徹底を図った。それによれば、近隣の五家=一統、5~30統=一里とし、統ごとに統首、里ごとに里正、里有司を置き、それぞれ統内、里内の事をつかさどらせた。里は面に属させ、面には都尹(といん)、副尹を置いた。統では、戸ごとに力役の名称、成年男子数、婦女数、部屋数などを報告させ、相互扶助を奨励し、勧善懲悪に努めさせ、親不孝、叛主(はんしゅ)殺人、傷害、盗み、流民や来歴不明者の存在、他地方への家族の移住などは報告させた。また、里中の土木事業は里内、面内で共同で行わせた。

[矢澤康祐]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

隣保制

りんぽせい

lin-bao-zhi; lin-pao-chih

中国の郷村の隣組組織。儒家の経典『周礼』に5,25,125家などの組織がみえるのをはじめ,秦の商鞅 (おう) の什伍制,北魏の三長制,唐の保 (5戸) ,隣 (4戸) 併存制など多様な形を示すが,治安維持と徴税の連帯責任を負わせるのが主要なねらいであった。宋以降は王安石の保甲法をはじめ清の保甲法にいたるまで防衛,警察的機能に重点がおかれた。朝鮮でも李朝時代は号牌の法を立てて,5家を1統,5統を1里,いくつかの里を集めて面とし,17世紀後半には5家統の制度が公布された。日本では江戸時代の五人組がこれにあたる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by