精選版 日本国語大辞典 「薬物依存」の意味・読み・例文・類語

やくぶつ‐いぞん【薬物依存】

- 〘 名詞 〙 反復的、または連続的な薬物の連用によって起こる、その薬物に頼ってしまう状態。精神的な依存と、身体的な依存とがある。

改訂新版 世界大百科事典 「薬物依存」の意味・わかりやすい解説

薬物依存 (やくぶついぞん)

drug dependence

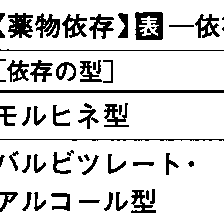

薬物の反復摂取の結果として,その薬物の摂取がやめられなくなる状態で,精神的に薬物摂取の継続を渇望する状態を精神的依存psychic dependence,また,薬物摂取をやめると,種々の身体的異常,すなわち退薬症状(禁断症状)がでてくるような状態を身体的依存physical dependenceとよぶ。これらの依存,とくに身体的依存には,しだいに薬物の用量をふやさないと初めと同じ薬効が得られなくなる,いわゆる耐性toleranceが伴う。精神的あるいは身体的依存のどちらが形成されるか,または両者を共有するかのほか,退薬症状の相違や耐性を伴うか否かなどによって,表のように分類される。

精神的依存の形成には,その薬物に対する初期体験が最も重要な要因となり,反復連用によってその危険性が増大するが,依存性薬物とのはじめての接触で完全な精神的依存が生じるわけではなく,たとえば,あまり少量では当然薬物の効果が期待できないし,一方,誤って大量の中毒量を摂取したような場合は,かえって不快な副作用が強く,再びその薬物をとろうとの欲求は生じないので,薬物本来の性質に加え,最初の体験時の用量をはじめ,投与間隔,投与期間,環境,生理条件など,その他の条件が重要な影響をもつ。

一方,身体的依存も,初期の体験からきわめて速やかに形成されることが知られている。身体的依存の結果として,退薬によって出現する退薬症状は,一般にその薬物の通常の薬理効果の逆の作用が現れる。すなわち,モルヒネなど麻薬性鎮痛薬の場合には,これら薬物の中枢神経系抑制による鎮静,体温降下,血圧降下などとは逆に,不眠,落着きのなさ,急激な体重減少のほか,血圧上昇をはじめ数々の自律神経系の失調の症状を呈し,バルビツレート・アルコール型依存の退薬では,不安,不眠,振戦,痙攣(けいれん)のほか幻覚,妄想などがみられる。バルビツレートとアルコールによる依存の状態は類似しており,一方の退薬症状が他方によって抑制されるいわゆる交差依存が成立することから,一つの依存の型に分類されている。この型の依存には,バルビツレートやアルコールのほか,各種の非バルビツレート催眠薬や抗不安薬など,化学構造はまったく異なるが薬理効果の類似する各種の薬物が含まれる。麻薬,催眠薬,アルコール,覚醒薬などの連用が続くと,依存から中毒にまで進み,社会的にも大きな問題となることが多い。

執筆者:金戸 洋

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「薬物依存」の意味・わかりやすい解説

薬物依存

やくぶついぞん

drug dependence

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...