日本大百科全書(ニッポニカ) 「ラクナ梗塞」の意味・わかりやすい解説

ラクナ梗塞

らくなこうそく

lacunar infarction

大脳深部に血液を供給する細い動脈(穿通枝(せんつうし))の閉塞により生じる、径15ミリメートル以下の小さな脳梗塞。ラクナはラテン語で小窩(しょうか)(小さい空洞・くぼみ)の意味である。高血圧症による動脈硬化や加齢などが原因で、安静時や睡眠中、早朝起床時に発症頻度が高い。梗塞する部分が小さいためそれ自体が大きな発作を引き起こすことは少ないが、これが原因で脳卒中発作を起こすと、片麻痺(へんまひ)(半身麻痺)、純運動性片側感覚障害(半身のしびれ)、運動失調性片麻痺、構音障害などに陥る。ラクナ梗塞のなかでもとくに小さいものや発症する場所によっては、自覚症状がない場合もある。これは無症候性脳梗塞とよばれるもので、高齢者に多くみられ、高血圧症のほか糖尿病、脂質異常症などに伴うことが多く、梗塞の数の増加や大きな梗塞の発症により発見されることが多い。

脳梗塞はその原因によって、アテローム血栓性脳梗塞(頸部(けいぶ)から頭蓋(とうがい)内の比較的太い動脈に余分なコレステロールが沈着して動脈硬化が発生する)、心原性脳梗塞症(心臓にできた血栓が頸動脈を通り、脳動脈に至って血管を詰まらせる)、ラクナ梗塞に大別される。「脳卒中治療ガイドライン2009」によると、従来、日本人の脳梗塞はその約半数をラクナ梗塞が占めていたが、その割合は年々減少している。食生活の欧米化などにより、ラクナ梗塞以外の脳梗塞が増えているためとみられる。

[編集部]

内科学 第10版 「ラクナ梗塞」の解説

ラクナ梗塞(脳血栓)

定義・概念

ラクナ梗塞は,穿通枝動脈支配に一致した直径15 mm以下の梗塞のことである.ラクナ梗塞の発症機序は複数の病態を含む.3~7 mmの小さなラクナは直径200 μm以下の穿通枝のリポヒアリン変性閉塞により生じる.一方,微小粥腫(microatheroma)の形成により直径400~900 μmの血管が閉塞し,直径10 mm以上の梗塞巣が形成される(図15-5-7).

臨床症候

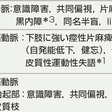

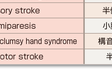

意識障害や皮質症状がなく,虚血巣による症候を示す(表15-5-9).突発または穏徐な発症を示すが時に運動麻痺などが進行する.多くはラクナ症候群を呈する(表15-5-10).

診断

頭蓋内主幹動脈病変がなく,頸動脈や大動脈弓,心臓に明らかな塞栓源がなく,画像上放線冠や半卵円中心,視床,基底核,橋に直径15 mm以下,脳主幹動脈から連続していない梗塞病変であれば,症候的,画像的,病態生理的にもラクナ梗塞と確定できる(図15-5-8).

鑑別診断

症候学的にラクナであっても内頸動脈や大動脈弓からの動脈原性脳塞栓や,心臓に由来する微小塞栓による心原性脳塞栓症が画像上ラクナ病変をきたすことがある.また,CTやMRIのT2*画像で小出血や,MRI上塞栓を示唆する皮質を含む多発性梗塞のことがある.脳主幹動脈から連続する直径15 mm以上の複数穿通枝閉塞による虚血巣は分枝粥腫病変(branch atheromatous disease)によるその他の脳梗塞と分類してラクナ梗塞とは区別し,脳底動脈病変はBPAS法 (basiparallel anatomic scanning)で検出できるようになった.[大槻俊輔・松本昌泰]

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

生活習慣病用語辞典 「ラクナ梗塞」の解説

ラクナ梗塞

出典 あなたの健康をサポート QUPiO(クピオ)生活習慣病用語辞典について 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...