精選版 日本国語大辞典 「アスパラギン酸」の意味・読み・例文・類語

アスパラギン‐さん【アスパラギン酸】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「アスパラギン酸」の意味・わかりやすい解説

アスパラギン酸

あすぱらぎんさん

aspartic acid

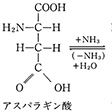

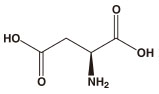

α(アルファ)-アミノ酸の一つ。略号はAspまたはD。遊離の状態では普通L-アスパラギン酸として、動物にも植物にも存在するが、とくにサトウキビの若いものとサトウダイコンの糖蜜(とうみつ)に多い。L-アスパラギン酸はタンパク質の構成成分としても存在する。D-アスパラギン酸はポリペプチド系の抗生物質バシトラシンの構成成分として含まれている。アスパラギンの加水分解によって得られる。人間にとっては非必須(ひひっす)アミノ酸である。生体内ではTCA回路とオルニチン回路の両方に連結する代謝上重要なアミノ酸である。すなわちTCA回路には、アミノ基転移反応によってオキサロ酢酸、あるいは脱アミノ反応によってフマル酸を生じてつながる。とくにオキサロ酢酸とアスパラギン酸のアミノ基転移反応による相互転換は、多くの細胞中で重要な代謝経路を占めている。オルニチン回路ではアルギニン生成に関与している。また核酸の構成成分であるプリン、ピリミジンの前駆体となる。そのほか補酵素Aの前駆体となり、アラニンの生合成や、さらに微生物においてリジン、スレオニン(トレオニン)、メチオニンなどのアミノ酸の生合成にもあずかっている。分子量133.10。無色斜方板状晶。分解点271℃。水に比較的溶けにくく、アルコールには溶けず、酸、アルカリには溶ける。

[降旗千恵]

『三浦謹一郎編『プロテインエンジニアリング』(1990・東京化学同人)』▽『森正敬著『生体の窒素の旅』(1991・共立出版)』▽『マックス・ペルツ著、林利彦・今村保忠訳『生命の第二の秘密――タンパク質の協同現象とアロステリック制御の分子機構』(1991・マグロウヒル出版)』▽『Fred Brouns著、樋口満監訳『スポーツ栄養の科学的基礎』(1997・杏林書院)』▽『近藤和雄・渡邉早苗著『専門医がやさしく教える注目の栄養素――健康づくりに欠かせない40の栄養成分と症状別摂取法』(1998・PHP研究所)』▽『松尾収二監修、前川芳明編『臨床検査ディクショナリー』(1998・メディカ出版)』

化学辞典 第2版 「アスパラギン酸」の解説

アスパラギン酸

アスパラギンサン

aspartic acid

aminosuccinic acid.C4H7NO4(133.10).HOOCCH2CH(NH2)COOH.略号AspまたはD.酸性α-アミノ酸の一つ.タンパク質の構成成分として,また遊離の形で自然界に広く存在する.L-アスパラギン酸は発酵法,穀物タンパク質の加水分解物からイオン交換,銅塩法などにより単離される.D,L-アスパラギン酸はアスパラギンの加水分解,フマル酸やオキサロ酢酸とアンモニアから合成される.L-アスパラギン酸は斜方晶系小板状,棒状結晶.融点270~271 ℃. -24.6°(6 mol L-1 塩酸),pKa1 1.88,pKa2 3.65,pKa3 9.60.弱い苦味がある.酸やアルカリに易溶,有機溶媒に不溶.必須アミノ酸ではない.[CAS 56-84-8]

-24.6°(6 mol L-1 塩酸),pKa1 1.88,pKa2 3.65,pKa3 9.60.弱い苦味がある.酸やアルカリに易溶,有機溶媒に不溶.必須アミノ酸ではない.[CAS 56-84-8]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

食の医学館 「アスパラギン酸」の解説

あすぱらぎんさん【アスパラギン酸】

スタミナドリンクの有効成分として用いられていることからもわかるとおり、その働きのなかでもいちばん注目されるのが、体のスタミナをつけ、疲労に対する抵抗力を高める作用。スポーツ選手がアスパラギン酸を摂取すると、スタミナが増すことがわかっています。

アスパラギン酸には、エネルギーや窒素(ちっそ)の代謝(たいしゃ)を高める、マグネシウム、カリウム、カルシウムなどのミネラルをスムーズに全身へ運ぶといった作用があります。

この作用によって、素早い疲労回復をうながし、体の活力を増す効果を発揮するのです。

また、尿の合成促進もアスパラギン酸のもつ、重要な働きの1つにあげられます。

通常、たんぱく質に含まれる窒素から生成されるアンモニアは、体の中で循環器系に入ると中枢神経に悪影響をおよぼします。

アスパラギン酸は尿の合成を促進することで、体外へのアンモニアの排出をうながし、中枢神経をまもるのに役立つのです。

アスパラギン酸を含む食品は、アスパラガスばかりではありません。豆類、とくにモヤシのように発芽しはじめたものをはじめとして、ナッツ類やモモ、ナシなどの果実類、牛肉、豚肉、鶏肉などにも多く含まれています。

肉とアスパラガス、もしくはモヤシの炒(いた)めものなどは、アスパラギン酸の摂取にもってこいの料理といえるでしょう。

漢方薬・生薬・栄養成分がわかる事典 「アスパラギン酸」の解説

アスパラギンさん【アスパラギン酸】

百科事典マイペディア 「アスパラギン酸」の意味・わかりやすい解説

アスパラギン酸【アスパラギンさん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アスパラギン酸」の意味・わかりやすい解説

アスパラギン酸

アスパラギンさん

aspartic acid

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「アスパラギン酸」の解説

アスパラギン酸

可欠アミノ酸の一つ.酸性アミノ酸.

改訂新版 世界大百科事典 「アスパラギン酸」の意味・わかりやすい解説

アスパラギン酸 (アスパラギンさん)

→アミノ酸

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「アスパラギン酸」の解説

アスパラギン酸

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...