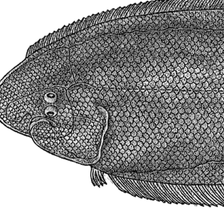

ウシノシタ

sole

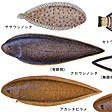

カレイ目ウシノシタ亜目Soleoideiに属する魚の総称で,眼が体の右にあるのがササウシノシタ科Soleidae,左側にあるのがウシノシタ科Cynoglossidaeである。世界中の温・熱帯域の浅海底に分布するが,まれに淡水に生息する種もある。日本には,イヌノシタCynoglossus robustus,ゲンコC.interruptus,アカシタビラメC.joyneri,クロウシノシタParaplagusia japonica,ササウシノシタHeteromycteris japonicusなど二十数種がおり,体長はふつう20~30cmである。長楕円形の体で,体型が舌を思わせることからシタビラメ,ウマノシタ,ベロなどと各地で呼ばれる。カレイ亜目と近縁であるが,口が弱くかぎ状であること,歯が微細であること,胸びれがあっても小さいことで区別される。夜行性で視覚は弱いが頭部の下面の触毛や鼻管,側線器官が発達しており,甲殻類,多毛類,小魚などをさがし出して食べる。その際,餌の上に頭部下面をたたきつけてから砂ごと食べる。深所にすむ種類はじみな体色であるが,ごく浅瀬にすむササウシノシタ類では色や斑紋が発達しており,有毒魚への擬態を行う種もある。日本では従来あまり使われなかったが,フランス料理ではムニエル,グラタン,フライ,ブドウ酒煮などにして珍重される。

執筆者:松下 克己

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ウシノシタ

うしのした / 牛舌

tongue fish

sole

硬骨魚綱カレイ目に属するササウシノシタ科Soleidaeおよびウシノシタ科Cynoglossidaeの総称。ベタ、ゲタ、クツゾコなどの地方名があるが、カレイ・ヒラメ型の形状から名づけられたものと思われる。前者では体の右側に両眼があるのに対して後者では左側にあるが、いずれも口が鉤(かぎ)状の独特な形をしており、シタビラメともよばれる。

[落合 明・尼岡邦夫]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ウシノシタ(魚類)【ウシノシタ】

シタビラメとも。ウシノシタ亜目の魚の総称。世界の温・熱帯域の浅海底に分布するが,まれに淡水に生息する種もある。ヒラメやカレイに近く体は長楕円形で扁平,頭や尾の区別ははっきりしない。日本ではアカシタビラメやクロウシノシタなどが代表種で,ともに20〜30cmぐらい。本州中部以南の浅海の砂泥底にすむ。ムニエル,グラタン,フライなどにする。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内のウシノシタの言及

【ストレプトカーパス】より

…暑さに少し弱い。 ストレプトカーパス属にはこのほか,子葉の1枚のみが生長を続け,長さ数十cmとなり,本葉を生じないウシノシタS.wendlandii Sprengerが,その特異な葉の形から有名である。繁殖は微細な種子をまくか,葉挿しするか,株分けによる。…

※「ウシノシタ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by