翻訳|transistor

日本大百科全書(ニッポニカ) 「トランジスタ」の意味・わかりやすい解説

トランジスタ

とらんじすた

transistor

トランジスタはさまざまの型のものが開発されたため定義することがむずかしい。しいていえば、三端子をもつ半導体の能動素子ということになる。電気回路の部品としては、抵抗、コンデンサーなど大部分が二端子素子である。トランジスタはエミッタ、コレクタ、ベースといった三端子を有し、その一端子の電圧または電流によって、他の二端子間を流れる電流または電圧を制御できる。能動ということばもわかりにくいが、いちおう増幅・スイッチ作用のあるものとしておく。

[佐藤秋比古]

歴史

1948年にアメリカのベル研究所から公式にショックレー、バーディーン、ブラッテンによるトランジスタ(正確には点接触型トランジスタ)の発見が発表された。彼らは第二次世界大戦後、レーダーに使われた鉱石検波器の改良に培われた半導体材料や物性に関する知識をもとに、真空管にかわる半導体結晶による増幅器をつくろうと努力していたのである。真空管はヒーター加熱電力が必要であり、陽極損失が大きく、また寸法が大きかったために、小型化・低損失化が進められていたが十分なものでなかった。1947年12月にバーディーン、ブラッテンによって、ゲルマニウム結晶表面にきわめて近接して2本の金属針を立てた構造で増幅現象が観測された。最初の商品化は発見された当初の構造と同様な形でなされたが、構造的に弱いこと、湿気による劣化などで特別な用途にしか用いられなかった。1948年にショックレーは、前記の増幅現象をpn接合理論として完全な解析を行い、理想的な形の「接合トランジスタ」を考案した。そしてこれがトランジスタの主流の一つとなった。さらにショックレーは1952年に別の原理による「電界効果トランジスタfield effect transistor(FET)」を考案した。これによって半導体デバイス(トランジスタを含む能動半導体部品の総称)として、バイポーラ系とユニポーラ系の二系統が存在するに至った。名称の由来は、前者は動作の主体に電子(n)と正孔(p)との両方が寄与すること、後者はその一方が寄与することによる。接合トランジスタは前者の、電界効果トランジスタは後者の代表例である。電界効果トランジスタは1960年代になって「MOS(モス)(metal oxide semiconductorの略)トランジスタ」として完成され、とくに集積回路では接合トランジスタによる集積回路と比肩するに至った。

[佐藤秋比古]

接合トランジスタ

接合トランジスタはのようにpnpとnpnとあり、エミッタ、ベース、コレクタと名づける3層の半導体領域が一つの結晶内にできている構造をもつ。この3層にそれぞれオーム接触し、外部へ取り出すリード線が設けられている。トランジスタの性能、とくに高周波特性をよくするためには、ベースの厚みを薄くしミクロンの程度にする。接合トランジスタを製作するために開発された技術は、成長接合法→合金接合法→拡散接合法と進歩したが、とくにシリコンを半導体基体とする現在では拡散接合法が主体になっている。

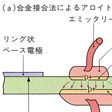

トランジスタをつくることは結局pまたはnという伝導の型の異なる層の接合面を結晶内の所定の位置につくることである。たとえば合金接合法ではゲルマニウムn形半導体ペレット(薄い数十ミクロンの小さい板状のもの)の両面にインジウムを接着しておき、温度をいったん上昇することで半導体を溶かしたのち、冷却してp形の再結晶領域をつくってpnpの構造とする。このように3層のうちの1層は基体半導体として2層の領域をつくる。現在主流のシリコントランジスタではに示すように、n形半導体基板に表面から二重にp形のベース不純物、n形のエミッタ不純物を、拡散法により結晶内に、結晶を溶かさない温度で浸透させてnpnの構造にする。pn接合面はちょうど不純物濃度が互いに等しく特性上打ち消し合うので、不純物濃度としてはその差を考えればよく、高抵抗の薄い面になる。に合金接合法によるアロイトランジスタ、拡散法によるシリコントランジスタの断面を示す。アロイトランジスタは、コレクタの面積を大きくしてエミッタからの電流(正孔電流)がすべてコレクタへ流れ込むようにしている。半導体基板(ベース)の両面から二つの接合面をつくり、その間隔(ベース幅W)をミクロンの程度にすることは至難なことである。またシリコンでは合金接合はつくりにくい。拡散トランジスタはとくにエピタキシャルプレーナトランジスタといわれるものである。n形高濃度不純物の抵抗のきわめて小さい半導体基板(サブストレート)上に気相成長法で薄いn形の層(エピタキシャル層)をつくり、この層内にエミッタ、ベースを拡散法で生成する。エピタキシャル層はコレクタになる。++、+は濃度の程度を示す。これらの層をつくるにはエピタキシャル層を酸化し、ホトマスクを利用して酸化膜に孔(あな)あけをし、そこから不純物を拡散する操作を繰り返す。またエミッタ電極、ベース電極もホトマスクを利用してつくる。表面が酸化膜で覆われているので特性的に安定し、またコレクタ層の幅が狭いのでコレクタ抵抗が小さく特性がよい。エピタキシャル層表面(の(2))を基準に拡散がすべて行われるので、ベース幅はベース全面にわたり一様に、またミクロン程度にできるので高周波特性がよい。拡散法はとくにシリコンに適しており、特性も優れているので、シリコン拡散トランジスタが現在では大部分である。

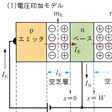

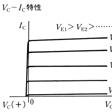

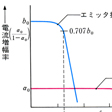

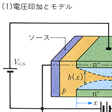

の一次元モデルのpnpトランジスタを参照して動作説明を行う。p形エミッタ、n形ベースの境界mEをエミッタ接合、同様に境界mcをコレクタ接合というが、電圧VE、Vcを印加しない状態でも境界の両側に空乏層が生ずる。空乏層ではキャリアの正孔、電子がなくなり、イオン化した不純物が⊕層と⊖層として露出している。この⊕層、⊖層の電荷によりの(2)に示す点線の電位分布が生ずる。その状態では電流が流れないが、VE、Vcを図示の極性で印加するとエミッタ接合は順方向にバイアスされ、エミッタ接合の両端にかかる電位差は少なくなり、コレクタ接合は逆方向にバイアスされてその電位差が大きくなる。エミッタ内のキャリアである正孔は電位障壁が低くなるので、図のx=0に高密度p0で注入される。一方コレクタ接合は障壁が高くなるのでコレクタ内のキャリアである正孔は持ち上がることがなく、x=Wでは正孔はほとんど零である。このようにベース内に正孔密度差が生ずるので、左側から右側へ正孔が移動しx=Wに到達するとコレクタに落ち込む。一方、正孔の移動分だけx=0では正孔がエミッタから補充される。電流でいえば、エミッタからベースへエミッタ電流IEが流れてIEがベースを通過し、コレクタ電流Icとして流れることになる。ベースを通過するときに正孔はベース内の電子と再結合して消滅するものもあるが、その数はきわめて少ない。そこでIc=αIEで表すと、この電流増幅率αはα≒1である。IE=IB+Icの関係になるからIB=(1-α)IEとなる。これまで述べたほかにαを低下させる現象もあるが、よいトランジスタではαはきわめて高い。後述のエミッタ接地電流増幅率b=α/(1-α)で表すと100に近いものもある。トランジスタの電流値はベース内の正孔密度の傾斜により決まる拡散電流であって、p0/Wに比例する。p0はVEにより決まるものであるから、トランジスタの静特性はのようになる。VEにより決まる一定電流がVcの値に関係なく流れる。Vcに直列に負荷抵抗RLをつなぐと、抵抗両端にIcRLなる高い電圧が得られる。エミッタに交流電圧vEを重畳するとRL端に交流電圧icRLが得られ、icRL/vEの電圧増幅となる。トランジスタは3端子であるから、回路素子として使うには共通端子を用い入力側2端子、出力側2端子として使う。その共通端子の結線からのような区別ができる。このうちエミッタ接地が入力インピーダンスが高く、電流増幅率bが高いので一般的に用いられる。bはIc/Ibの比であるからα/(1-α)である。なおトランジスタの記号はのようにIEの正電流の向きに矢印を付している。次に、トランジスタの高周波特性を決めるのは、ベースをpnpでは正孔が、npnでは電子が移動する時間に関係するから、高周波特性をあげるにはベース幅Wを極力小さくする。電流増幅率αが低周波のα0より0.707になる周波数をα遮断周波数fαといい、高周波特性の目安となっている。これは超高周波トランジスタではギガヘルツにも及ぶ。にエミッタ接地の電流増幅率についても周波数特性を示したが、遮断周波数fbはfαよりかなり低下する。

接合トランジスタはベース内には正孔と電子と両方のキャリアがあるので、特性は両方が寄与しバイポーラ(双極)デバイスである。

[佐藤秋比古]

電界効果トランジスタ

電界効果トランジスタは接合トランジスタと別種の原理によるもので、ユニポーラ(単極)デバイスに属する。これはp形またはn形の電流通路(チャネル)の電流値をゲート電極で制御する動作をなすものである。チャネルのキャリアは単極のpまたはnだけである。

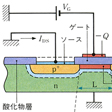

ショックレーの考案した接合ゲート電界効果トランジスタをの(1)のモデルで示す。図ではp形半導体の両端に二つのオーム接触の電極ソース、ドレインを設ける。ソース、ドレイン間に電圧VDSを印加すると、電流IDSが流れる。p形半導体は単なる抵抗体の作用をなしている。この電流路に直角方向にn形ゲートを設け、逆方向電圧VGSを加えるとゲート直下に空乏層が生ずる。ゲート回路には電流が流れない。ところでVDSを零から上昇していくとその電圧に比例してIDSが流れるが、やがて電流上昇の割合が少なくなる(の(2))。これは、ゲート直下の半導体基板の電位が上昇し、ゲートと半導体基板との電圧差が増加するので、空乏層がさらに広がるからである。つまりIDSは空乏層でない電流通路チャネルを流れ、空乏層の拡大はチャネル幅b(x)を狭める結果、電流に対する抵抗値が増大するのである。チャネル幅b(x)は一様でなく、図示のように先細りの形である。VDSの増加とともに先細りの先端qでb(x)は零となる。このVDS以後の電流は、電流値を決める機構はまったく別のものになるが、その値はほぼ一定のまま維持される。このようにチャネル幅が零になることをピンチオフというが、そのときのVDSの値はVGSの値により異なり、点線で示すとおりとなる。このピンチオフ以前をリニア領域あるいはトライオド領域といい、以後を飽和領域という。の(2)の電圧・電流特性は接合トランジスタのエミッタ接地の場合と類似し、しかも接合トランジスタではベース電流が小さい値といえども流れるが、このトランジスタではまったく零である。回路的には入力インピーダンスが無限大で増幅素子として優れている。しかし1960年代になって半導体技術の進歩により、より強力なMOS電界効果トランジスタが実現し、この型のものが集積回路に組み込まれるに至った。MOSとは、ゲートが金属(M)で、酸化物層(O)を介して半導体(S)に接していることを意味する。はその模型的構造を示したもので、n形半導体基板(サブストレート)に二つのp+形の両ソースとドレインを距離Lを隔てて設ける。

この間隔Lの上部の酸化物層上には蒸着により金属ゲートが形成される。ソース、ドレインにはそれぞれ金属を蒸着しオーミック接触がなされ、またリード線が取り出される。ゲート電圧VGが零のときは、ソース、ドレイン間はn形領域で隔たっているから、ソース、ドレイン間に電圧VDSを印加しても電流は流れない。しかしゲート電圧VGを負電圧にすると、MOS接合はちょうどコンデンサーのような作用をなし、ゲート電極には-Qの電荷が、半導体表面には+Qの電荷が生じ、半導体表面には電流通路pチャネルが形成される。IDS対VDS特性は、接合ゲート電界効果トランジスタと同様な特性を示す。VDSが大きくなると、下部に示すようにピンチオフ点とドレインとの間が空乏層になる。この電圧以降は飽和領域になりIDSは一定値を維持する。上記に説明した型の電界効果トランジスタは、ゲート電圧を印加して初めてチャネルが生ずるエンハンスメント型といわれるものである。そのほかに、ゲート電圧を印加しなくてもすでにチャネルがあるものがあり、ゲート電圧印加により電流値が減少するのでデプリーション型という。各種電界トランジスタの記号、電圧・電流の概要をに示す。矢印によりチャネルの型を示す。MOS型ではサブストレートに矢印をつける。電流・電圧特性で横軸のVはVDSでソース電圧を零としている。ゲート電圧VGも同様である。電界効果トランジスタは電極構造上ソース、ドレインは対称的であり、接合トランジスタと異なっている。また、電流値成分は単体のnまたはpであり、ユニポーラデバイスに属する。

[佐藤秋比古]

最近のトランジスタ

マイクロ波トランジスタとしてはガリウムヒ素半導体を素材としたトランジスタが開発されている。また、パワートランジスタ以外は単体として使われず、集積回路に回路として組み込まれることが多くなった。

[佐藤秋比古]

接合トランジスタの構造〔図A〕

トランジスタの不純物分布〔図B〕

トランジスタの断面(アロイトランジスタ…

一次元モデルpnpトランジスタ〔図D〕

トランジスタの静特性〔図E〕

トランジスタの記号と接地形式〔図F〕

トランジスタの電流増幅率の周波数特性〔…

接合ゲート電界効果トランジスタ〔図H〕

MOS電界効果トランジスタの断面〔図I…

電界トランジスタの記号、電圧・電流〔図…

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「トランジスタ」の意味・わかりやすい解説

トランジスタ

transistor

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「トランジスタ」の解説

トランジスタ

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...