精選版 日本国語大辞典 「住吉派」の意味・読み・例文・類語

すみよし‐は【住吉派】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「住吉派」の意味・わかりやすい解説

住吉派

すみよしは

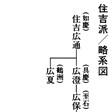

江戸初期に住吉如慶(じょけい)によって創始され、明治まで続いた大和絵(やまとえ)系の画派。如慶とその子具慶(ぐけい)が有名。

[加藤悦子]

住吉如慶

(1598―1670)名は広通または広道。通称内記。堺(さかい)の出身で土佐光陳(とさみつひさ)といい、京都の大和絵の画家。土佐光吉(みつよし)の門人(一説にはその子で、光則の弟ともいわれる)であったが、1661年(寛文1)に剃髪(ていはつ)して如慶の号を賜り、さらに後西天皇(ごさいてんのう)の命で、鎌倉中期の画家、住吉慶恩(慶忍とも)の画系を復興するために姓を住吉と改めた。如慶は、穏やかで細緻(さいち)な土佐派の画風を踏襲しつつ、親しみやすい人物描写や漢画的な表現に本領を発揮した。また幕府の御用絵師として関東にも赴き、この地に大和絵の伝統をおこした。『東照宮縁起絵巻』『虫歌合絵詞』などの遺作がある。

[加藤悦子]

住吉具慶

(1631―1705)如慶の子。名は広純、のちに広澄、内記。1683年(天和3)江戸に召し出されて1685年(貞享2)には幕府の奥絵師に任じられ、このため住吉派は京都の土佐派に匹敵する画派に成長した。父の画風をよく受け継いだが、人物の表情はより誇張され、その現実感豊かな描写は同時代の風俗を描いた『都鄙図巻(とひずかん)』『洛中洛外図巻(らくちゅうらくがいずかん)』などによく生かされている。

同派は以後、広保、広守など明治まで存続するが、守旧性に終始して目覚ましい展開はみられない。4代広守の門下であった慶舟(けいしゅう)は板谷(いたや)家を、同じく慶羽は粟田口(あわたぐち)家をたててそれぞれ一家をなした。

[加藤悦子]

改訂新版 世界大百科事典 「住吉派」の意味・わかりやすい解説

住吉派 (すみよしは)

江戸時代の画派。土佐光吉・光則門人の広通(住吉如慶)が,後西天皇の勅命により1662年(寛文2),鎌倉時代中期の伝説的な画家住吉法眼慶忍(恩)を遠祖として住吉姓を名のったことに始まる。如慶の長男具慶が85年(貞享2)徳川幕府の奥絵師として江戸へ移住して以来,京都の土佐家に対し,江戸におけるやまと絵系画派の中心的な存在として繁栄した。その画系は具慶以後広保,広守,広行,広尚,弘貫,広賢と,幕末・明治まで続き,門人も多かった。また,18世紀後半には広守門人から桂舟広当と慶羽直芳がでて,それぞれ板谷家,粟田口家をたて,同じく幕府に仕えた。住吉派の美術史的意義は,土佐派が光起の代に院体花鳥画や狩野派を取り込み伝統的やまと絵に新風を送り込んだのに対し,如慶が純やまと絵の墨守を標榜したことと,具慶によってやまと絵画派が江戸へ持ち込まれたことにあるが,画風は類型化,形式化の一途をたどった。

執筆者:安村 敏信

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「住吉派」の意味・わかりやすい解説

住吉派

すみよしは

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「住吉派」の解説

住吉派

すみよしは

江戸時代の画派。1662年(寛文2)土佐光吉(みつよし)・同光則門人の土佐広通(ひろみち)(住吉如慶(じょけい))が,後西(ごさい)天皇の勅命で鎌倉中期の画家,摂津国住吉の慶忍(けいにん)の家系を再興するため住吉姓を名のったことに始まる。如慶の長男広澄(住吉具慶(ぐけい))のとき江戸に招かれ,幕末まで幕府に仕えた。京都の土佐派に対し,江戸にやまと絵を広める役割をはたした。18世紀後半には,その門人が板谷派および粟田口派をおこした。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「住吉派」の解説

住吉派

すみよしは

土佐派を学んだ住吉如慶 (じよけい) (広通)がおこした。子の具慶 (ぐけい) (広澄)以後,代々幕府の御用絵師となり,京都の土佐派と並んで江戸で大和絵様式を伝えた。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の住吉派の言及

【やまと絵】より

…

[近世以降]

室町幕府の御用絵師をつとめた狩野正信を始祖とする狩野派をはじめ,室町末~桃山期には漢画派が隆盛するが,江戸初期には土佐光吉が古典的な主題を豊麗な色彩で描き,ついで土佐光則は繊細な細密画にやまと絵の特色を発揮した。その子光起は断絶していた絵所預に復帰し,京都を中心として新しい土佐派様式を確立,さらに光吉の門人如慶は住吉派を興し,その子具慶以後,代々江戸幕府の御用絵師として,同じくやまと絵の画系を継承した。近世初期の俵屋宗達に始まる琳派もまた,古典的な主題や伝統的なやまと絵様式を創造の糧として装飾的画風を打ち立てた。…

※「住吉派」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...