回想録(読み)カイソウロク(その他表記)mémoires

精選版 日本国語大辞典 「回想録」の意味・読み・例文・類語

かいそう‐ろくクヮイサウ‥【回想録】

- 〘 名詞 〙 過去のある事件、または、ある時代に直接関係した者が、当時を回想して書いた記録。回顧録。回想記。

- [初出の実例]「自分はこの回想録の中に、私に関する記事を出来るだけ挟まない事にしてゐる」(出典:竹沢先生と云ふ人(1924‐25)〈長与善郎〉竹沢先生東京を去る)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「回想録」の意味・わかりやすい解説

回想録

かいそうろく

mémoires フランス語

memoirs 英語

人が自分の生涯を回顧的に語るもので、回想記、回顧録といった名称もある。

回想録と自叙伝

回想録は自叙伝の一種であるが、一般的な区別としては、自叙伝が作者の精神的・内面的発展を重視するのに対して、回想録はむしろ自分が生きた時代や社会とのかかわりに中心を置く。前者が主観的であるとすれば、後者はむしろ客観的であることを標榜(ひょうぼう)する。自叙伝は作者が生まれてからある一定の年齢にいたるまでの人生を連続的に語るが、回想録は特定の時期に経験したできごとだけ、あるいは一定の地位に就いていたときの見聞だけを記述するというケースがありうる。「大戦回顧録」のようなたぐいがそれにあたるであろう。また自叙伝が作家、芸術家、学者などによって書かれることが多いのに対し、回想録の作者は政治家、実業家、外交官、革命家など公的な地位にあったり、社会に強く働きかけたりした者であることが多い。

回想録作者は自分よりも他者に、内面よりも外部の世界や他人の行動に注目する。そして自分が時代の証人であり、代弁者であるという意識を抱いている。換言するならば、自分は例外ではなく典型であり、自分の思想、感情、体験は多くの同時代人によって共有されているという自覚が強い。それに対して自叙伝の作者は自己の内面に執着し、自分が他人とは違うという自負を強くもっている。

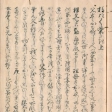

ただし両者の境界はしばしば曖昧(あいまい)で、一国の政治や公的生活において後世に名を残した者の自叙伝は、同時に回想録としての価値も有している。作家であると同時に政治家・外交官でもあったフランスのシャトーブリアン(1768―1848)の『墓の彼方(かなた)からの回想』は、感動的な自叙伝であるのみならず、革命時代とその後のナポレオン帝政や王政復古期をめぐる優れた歴史的回想になっている。わが国では、6代将軍徳川家宣(いえのぶ)に仕えて幕政の中核を担った新井白石の『折たく柴(しば)の記』がその例にあたる。そこでは一つの時代に関する証言と自己探求、世界に向けられたまなざしと内的省察が複雑に絡んで、響き合う。

[小倉孝誠]

西洋

回想録はできごとや事件についての情報を提供し、時代についての証言であろうとする傾向を帯びるので、「年代記」に近くなることがあり、そのかぎりでは歴史的な価値をもっている。歴史家たちが回想録をときに重要な資料とみなすのはそのためである。古代ギリシアのクセノフォンの『アナバシス』はペルシアへの従軍記録だし、カエサルの『ガリア戦記』は自らがガリア地方で指揮した戦いの報告書である。中世フランスでは、年代記的な回想録がいくつか書かれている。ジョアンビルの『聖王ルイ伝(ジョアンビル殿の回想録)』(14世紀初頭)はルイ9世に従って十字軍に参加したときの見聞を語ったもの、ルイ11世などに仕えた顧問官コミーヌの回想録(15世紀末)は、できごとを描くだけでなく、その背後にある原因を探り、さまざまな勢力が絡まる社会情勢についても考察を展開している。

17、18世紀は近代的な回想録が成立した時代といえよう。イギリスでは清教徒革命、王政復古と歴史の動乱が続いた後に、たとえばケネム・ディグビーSir Kenelm Digby(1603―65)の『個人的回想』が書かれており、外交官だった著者が政界を巧みに生き抜いたさまが語られている。フランスではとりわけ優れた回想録がこの時期に多い。フロンドの乱(1648~53)に加わって逮捕、投獄された枢機卿(すうききょう)レCardinal de Retz(ポール・ド・ゴンディPaul de Gondi、1613―79)の手になる回想録は、自分の役割をいくらか強調しすぎる点で歴史的信憑(しんぴょう)性は低いが、自他の行動を分析する叙述は臨場感にあふれている。アンリ・ド・カンピオンHenri de Campion(1613―63)の回想録はルイ13世治下の風俗と社会に関する貴重な証言だし、ロラン夫人はフランス革命の当事者として、革命をめぐるなまなましい回想を残している。イタリア人カサノーバはヨーロッパ諸国を遍歴し、色事師の名を馳(は)せたが、その享楽主義的な生涯を細部にわたって回想録に書きしるしている。しかしこの時代のもっとも有名な作者は公爵サン・シモンであろう。ルイ14世時代末期とその後の摂政時代の宮廷をみごとに、かつ辛辣(しんらつ)に描いた長大な回想録は正当にも高い評価を得ている。宮廷生活の細部、宮廷人の肖像や権力争いなどをあざやかに伝えてくれる傑作である。

[小倉孝誠]

日本

日本では江戸時代に、前述の白石のほかに山鹿素行(やまがそこう)の『配所残筆』や松平定信の『宇下人言(うげのひとこと)』など、政治に深くかかわった武士による回想録がある。明治期に入ると、経済界で重きをなした渋沢栄一の『雨夜譚(あまよがたり)』、明治・大正・昭和の3代にわたって政界の重鎮だった牧野伸顕(のぶあき)の『回顧録』などが特筆に値する。しかし日本を含めて東洋では、公的生涯を書きしるした回想録は欧米に比べるとかなり少ない。むしろ芸人の回想記や作家の文学的回想に興味深い作品が多い。

[小倉孝誠]

現代

回想録が政治家、外交官、実業家、ジャーナリストなどによって書かれることが多いのは現代でも変わらない。彼らはしばしば回顧的に自らの政策や行動を弁護しようとする傾向が強く、したがって回想録はどうしても自己弁明や自己賛美の調子が出てくる。これはとりわけ欧米において顕著な特徴である。20世紀のチャーチル、ドゴール、キッシンジャー、ゴルバチョフらの回想録がその好例であろう。

[小倉孝誠]

『鹿野政直・佐伯彰一監修『日本人の自伝』全23巻、別巻2(1981~82・平凡社)』▽『佐伯彰一編『自伝文学の世界』(1983・朝日出版社)』▽『フィリップ・ルジュンヌ著、小倉孝誠訳『フランスの自伝――自伝文学の主題と構造』(1995・法政大学出版局)』▽『川合康三著『中国の自伝文学』(1996・創文社)』▽『『伝記・自叙伝の名著 総解説』改訂版(1998・自由国民社)』▽『佐伯彰一編『自伝の名著101』(2000・新書館)』▽『佐伯彰一著『自伝の世紀』(講談社文芸文庫)』▽『佐伯彰一著『近代日本の自伝』(中公文庫)』▽『佐伯彰一著『日本人の自伝』(講談社学術文庫)』▽『Georges GusdorfLignes de vie(1991, Odile Jacob, Paris)』

改訂新版 世界大百科事典 「回想録」の意味・わかりやすい解説

回想録 (かいそうろく)

自伝の一種とみなすこともできるが,常識的な区別として,語り手の私生活や内面的反応に重点をおくのが自伝,公的な経歴,とくに歴史的な事件や人物を中心とするものが回想録といえる。このジャンルの原型をなすものに,古代ギリシアのクセノフォンの2著,《アナバシス》と《ソクラテスの思い出》があげられる。著者自身,ギリシア人の傭兵と共にペルシアの王子キュロスの王位争いの戦いに参加,キュロスがあえなく戦死した後,ギリシア兵をまとめて長途の退却,帰国を苦難のうちにやりとげた体験記が前者で,後者は題名のとおり,回想風なソクラテス伝である。近代では,とくにフランスにすぐれた回想録が目だち,フランス語のメモアールmémoiresが各国共通の呼名として通用するにいたったのも故なしとしない。たとえば,ルイ11世,シャルル8世などに仕えたコミーヌ,17世紀のフロンドの乱に自身活発な役割を演じたレス枢機卿 Jean-François Paul de Gondi,cardinal de Retz(1613-79),またルイ14世時代の宮廷政治の内幕を辛辣な筆致で活写してみせたサン・シモン公爵などの回想録,また晩年の失意のナポレオンによる回想の談話をラス・カーズが書きとめ,編集した《セント・ヘレナの記録》などがある。歴史的な激動期のあと,注目すべき回想録が生まれるのは当然な話で,イギリスでも17世紀の清教徒革命,王政復古と相次いだ宗教的・政治的動乱のあとに,《ハッチンソン大佐の生活の回想》,K.ディグビー卿 Sir Kenelm Digby(1603-65)の《個人的回想》など異色あるものが出た。前者は変動にまきこまれて苦難をなめた清教徒の軍人の生涯を死後その妻が愛惜をこめて書きつづった追憶記であり,後者はこうした激動期の政界を巧みに泳ぎわたった外交官・学者の経歴をかなり自慢もまじえて物語ったもの。18世紀は,回想録や自伝のまさに花ざかりといった世紀で,政治家,学者から蕩児,盗賊まで,真偽入りまじった色とりどりの本が出ている。イギリスの歴史家ギボンの回想録は,洗練された筆致の傑作であり,有名な首相の息子ホラス・ウォルポールが書き残した膨大な手紙は,政界・社交界の姿をまざまざと浮き上がらせる,いわば現場の回想録ともいうべく,またエロスの英雄カサノーバも詳密,膨大な性的自伝を書き残している。日本でも,戦国時代,明治維新などの激動期のあとに,かなりの回想録がものされている。《身自鏡(みじかがみ)》,また《雑兵物語》,女性の手になる《おあむ物語》などの異色作をはじめ,松永貞徳,山鹿素行,新井白石など,個性意識の明確なものがある。明治以降には,渋沢栄一の《雨夜譚(うやものがたり)》,《佐々木老侯昔日談》,《尾崎三良自叙略伝》その他数多い。しかし,一般に公的生涯を詳しく書きとめたものは西洋に多く,東洋には少なく,質量ともに見劣りする。現代になると,この差は薄らいできたが,政治家の回想録の代表的なものとしては,やはりチャーチルやド・ゴール,またキッシンジャーの名をあげざるをえない。ただし,最近は回想録の刊行はますますさかんで,女性,革命家,俳優のものなど,見落とせない異色作が多い。

→自伝

執筆者:佐伯 彰一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「回想録」の意味・わかりやすい解説

回想録【かいそうろく】

→関連項目コミーヌ|伝記

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「回想録」の意味・わかりやすい解説

回想録

かいそうろく

memoirs

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の回想録の言及

【サン・シモン】より

…フランスの回想録作者。貴族院議員公爵を父にパリで生まれ,生涯大貴族たる矜持を貫き通した。…

【カサノーバ】より

…カサノーバはその生涯であらゆる種類の人間――君主,貴族,文人,自然科学者,画家,役者,ペテン師,放蕩者,そして貴婦人から下女にいたる女たち――と交わり,抜けめのない才覚と,遠慮を知らぬモラル,深くはないが広い教養を武器に,放縦な日々を送った。膨大な量にのぼる小冊子,随筆,書簡,逸話集,空想的な小説《イコザメロン》(1788)ほかの散文,翻訳,詩を残したが,著述家としてのカサノーバの名声は,ひとえに,1791年から98年にドゥクスの城でフランス語で書かれた《わが生涯の物語(回想録)》によっている。エロティックな情事の記述が全編に行き渡る彼の《回想録》は,芸術作品としてよりもむしろ,18世紀ヨーロッパ社会の風俗と人びとをとらえた特異なドキュメントとしていまなお生きている。…

※「回想録」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...