塗装(読み)トソウ(その他表記)painting

精選版 日本国語大辞典 「塗装」の意味・読み・例文・類語

と‐そう‥サウ【塗装】

改訂新版 世界大百科事典 「塗装」の意味・わかりやすい解説

塗装 (とそう)

painting

coating

finishing

物体の表面に塗料を用いて,塗膜または塗膜層をつくる作業の総称。単に塗るだけの操作をいう場合は〈塗り〉〈塗付け〉等と称する(JIS用語)。塗装する場合は最初に塗装設計を立てることがたいせつである。塗装設計の立案にあたって必要な事項は,たとえば木材塗装の場合は塗料の決定(数量,素材の材質,性能と作業性,価格など),作業の順序と進め方(素材の状態,着色や目止めなどの下地の有無,塗り回数,仕上がりの程度,塗装手段,運搬方法,乾燥方法など),さらに総所要時間,材料費・工賃・諸経費などの塗装費で,これらが塗装仕様を決定するための要因となる。

工業塗装

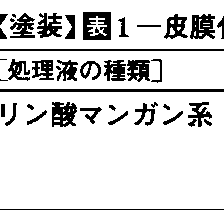

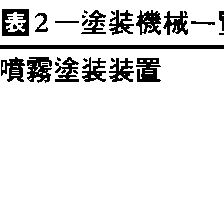

(1)金属塗装 塗る前の処理(前処理)と塗り工程に分けられる。図に最も標準的な塗装工程を示す。前処理には,溶接その他によって凹凸を取り去る素地ならしと,脱脂,脱錆(だつせい),防錆(さび止め)などの表面処理がある。脱脂は溶剤,アルカリ,エマルジョン,酸などを用いて浸漬または洗浄によって行われ,液浴式,スプレー式(ジェット式),蒸気浴式,物理的方法(回転研磨,はけ洗い,から焼き)などの方式がある。また脱錆処理には物理的な方法と化学的な方法がある。物理的処理にはショットブラスト,液体ホーニング,ディスクサンダー,ワイヤホイル,バレル研磨などによる機械的処理と,ワイヤブラシ,研磨布紙などによる手動的処理がある。一方,化学的処理には,酸洗い,アルカリ剤法,電解などの処理法がある。防錆処理には皮膜化成処理と塗料による防錆の2方法がある。表1に皮膜化成処理を示す。また表2に塗り工程で使用される塗装機械の一覧を示す。

(2)木材塗装 木材は木材自身の美しさと工作しやすいという特性をもっているが,反面狂いやすいという欠陥をもち,とくに温湿度に敏感で,つねにこれら外気の影響によって膨張,収縮を繰り返している。これらの製品の塗装にあたっては,被塗物の用途や形状,素材の種類,塗装設備,作業性,生産コストを十分考慮して計画を立てる。木材塗装は大別して,透明塗装をする木地仕上げと,不透明塗装をするエナメル仕上げとに分けることができる。

(3)建築塗装 建築物には金属,木材,コンクリート,モルタルなど多くの材質の異なる材料が用いられており,これら材料の違った素地に対する塗装は,当然のことながら適切な塗料による塗装方法がとられねばならない。また建築物内部と外部の塗装では,たとえ同じ素地であっても塗料や塗装方法を変えねばならない。建築塗装では日本建築学会の定めた日本建築学会建築工事標準仕様書18塗装工事(JASS18またはJASS18塗装工事)があり,鉄面,亜鉛めっき面,壁面(コンクリート,モルタル,しっくい,プラスターなど),木材面の素ごしらえ,中塗り,上塗りなどについて規定されている。

工芸塗装

工芸塗装の塗料には漆,カシュー樹脂塗料,ニトロセルロースラッカーなどが使用される。(1)カシュー樹脂塗料を使用する透明塗装に,木地呂塗,春慶塗などがあり,不透明塗装に,根来(ねごろ)塗,逆根来塗,津軽塗,玉虫塗などが知られる。(2)ニトロセルロースラッカーを使用したものに,大理石塗,べっこう塗,光り塗,クラッキング塗装,乱糸模様塗,梨地模様塗などがある。

特殊塗装

一般塗装に対して,特殊な対象物(皮革,ゴム,ガラス,プラスチック,および紙素材)はその特性上,特殊な塗膜性能が要求されるので,このような塗装の場合は特殊塗装と呼ばれる。

塗装の安全衛生

塗装に際しては,大気汚染,産業廃棄物,排水処理に関連し,環境に留意し,とくに塗装作業,工事を行うときには作業員が2~3人であっても,法規を遵守しなければならない。

執筆者:大藪 権昭

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「塗装」の意味・わかりやすい解説

塗装【とそう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

リフォーム用語集 「塗装」の解説

塗装

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「塗装」の意味・わかりやすい解説

塗装

とそう

coating

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の塗装の言及

【塗料】より

…流動性の物質で,物体の表面に塗り広げた後,所定の条件のもとで固化,硬化し,連続した皮膜となり,被塗物の美化および保護などの作用をするものをいう。広義にはペイントを塗料の意味に用いることもあるが,一般には顔料を含む塗料をペイントと総称する。塗料の硬化条件には,空気中に放置,所定の温度で所定の時間加熱,電子線の照射,紫外線の照射などがある。塗料の性能としては次のものがあげられる。(1)物体の保護 防湿,防食,耐油性,耐酸性,耐アルカリ性。…

【薄膜】より

…〈うすまく〉ともいい,コーティングcoating,あるいは単に膜などとも呼ぶ。類語として,foil,layerがあるが,現在は,前者には箔,後者には層という訳語がつけられている。…

【ペイント】より

…俗にペンキともいわれるが,これはオランダ語のpekのなまり。特定条件のもとで,特殊な方法で塗装される工業用塗料(たとえば焼付け用)にはコーティングcoatingの語のほうが多く使用されるが,はっきりした区別はない。光沢のあるペイントはエナメルあるいはエナメルペイントともいわれる。…

※「塗装」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...