関連語

精選版 日本国語大辞典 「守り」の意味・読み・例文・類語

ま‐もり【守・護】

- 〘 名詞 〙 ( 動詞「まもる(守)」の連用形の名詞化 )

- ① 見張りをすること。敵に対する備えをかまえること。また、そのような人やもの。特に、辺境守備のための城や敵を防ぐためのとりでなどをさすこともある。守備。警備。警護。

- [初出の実例]「仍りて我が久礼山の戍(マモリ)を擯(お)ひ出でて」(出典:日本書紀(720)欽明五年三月(寛文版訓))

- ② 神仏などがわざわいを取り除き、幸運をもたらしてくれること。神仏などの加護があること。また、そのような神仏。守り神。守護神。

- [初出の実例]「御とくにとしごろねたき物うち殺し侍りぬ。今よりはながき御まもりとなり侍るべき」(出典:大和物語(947‐957頃)一四七)

- ③ 神仏の霊がこもっていて人を守護するという、小さな品物や札。おまもり。守り札。護符。また、これを身につけるための袋。守り袋。

- [初出の実例]「まもりおきて侍りける男の、心かはりにければ、其まもりを返しやるとて」(出典:後撰和歌集(951‐953頃)恋三・七六一・詞書)

- ④ 護身用としていつも身につけておく短い刀。懐刀。守り刀。

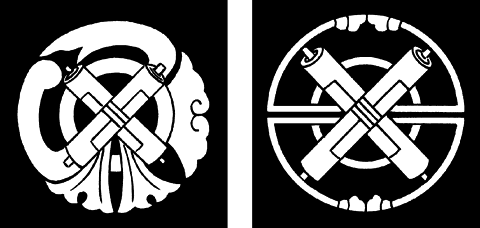

- ⑤ 紋所の名。守り札や守り袋をかたどって図案化したもの。祇園守、筒守などの種類がある。

祇園守@筒守

祇園守@筒守

守りの補助注記

古くから「まぼり」の形もあった。

まぼり【守・護】

まぶり【守・護】

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...