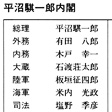

平沼騏一郎内閣

ひらぬまきいちろうないかく

(1939.1.5~8.30 昭和14)

第一次近衛文麿(このえふみまろ)内閣総辞職の後を受け、枢密院議長の平沼騏一郎が組織した内閣。政権交代が財界や国民に与える影響を配慮して、前内閣閣僚7名を引き継ぎ、枢密院議長に転じた近衛前首相も無任所大臣として残り、近衛内閣の延長的性格をもった。政党出身閣僚がわずか2名で官僚からの登用が目だち、また平沼自身の官僚的性格もあって国民の人気を集められず、また元老・重臣に妥協したとして右翼陣営にも不評を買った。内政面では、内閣制度、議会制度、官吏制度の改革が意図どおりに進まず、国民再組織問題では従来の国民精神総動員運動を強化するにとどまり、わずかに米穀配給統制法や国民徴用令の公布など国家総動員体制を強化するに終わった。外交政策では近衛内閣の「東亜新秩序建設」路線を踏襲し、汪兆銘(おうちょうめい)工作に取り組んだが、蒋介石(しょうかいせき)政権を屈伏させる契機をつかめなかった。一方、ドイツの提案による日独伊防共協定の三国軍事同盟への発展・強化問題に最大の力を注ぎ、五相会議などを四十数回重ねたが結論を得なかった。板垣征四郎陸相や外務省「革新派」による賛成意見と、米内光政(よないみつまさ)海相や有田八郎外相らの意見(三国同盟の対象はソ連に限定し、英仏を加えない)が衝突し、閣内が統一できなかったからである。この間、ノモンハン事件で日ソ関係が険悪となり、また日本軍による天津(てんしん)イギリス租界封鎖問題で日英会談が行われ、さらにアメリカが日米通商航海条約の廃棄を通告するなど事態が急速に転回したうえ、8月23日にドイツは突如、独ソ不可侵条約を結んだ。世界情勢の急転回についていけなくなった平沼内閣は、「欧州情勢は複雑怪奇」の一語を残して総辞職した。後継内閣は阿部信行(あべのぶゆき)によって組閣された。

[粟屋憲太郎]

『林茂・辻清明編『日本内閣史録4』(1981・第一法規出版)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

百科事典マイペディア

「平沼騏一郎内閣」の意味・わかりやすい解説

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

平沼騏一郎内閣

ひらぬまきいちろうないかく

平沼騏一郎を首班とする内閣(1939.1.5~8.30)。閣僚人事は半数が第1次近衛内閣からの留任で,近衛前首相も無任所国務大臣として入閣したが,政策面では前内閣より穏健化した。内政に関しては各種の革新政策をとりさげて議会・経済界の支持をとりつけ,外交に関しては前内閣の汪兆銘(おうちょうめい)工作に代表される「東亜新秩序」構想に対して,対英米協調路線や非公式ながら蒋介石(しょうかいせき)政権重視をめざした。しかし日独伊三国防共協定の強化を主張する軍部と内閣の方針が食い違ったため,協定強化交渉をめぐって閣内対立が激化。独ソ不可侵条約の締結を機に「欧州情勢は複雑怪奇」という声明をだし,1939年(昭和14)8月28日総辞職。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

Sponserd by

平沼騏一郎内閣

ひらぬまきいちろうないかく

枢密院議長平沼騏一郎(1867〜1952)を首班とする内閣(1939.1〜39.8)

1939年1月,第1次近衛文麿内閣のあとをうけて組閣。日独軍事同盟の締結に意を注ぎ五相会議(首相・蔵相・外相・陸相・海相による会議)を開いて討議したが,陸・海軍の対立は激しく,独ソ不可侵条約の成立で「欧州情勢は複雑怪奇」として総辞職し,同盟は未成立に終わった。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の平沼騏一郎内閣の言及

【独ソ不可侵条約】より

…こうして,スターリンにとって唯一の行動基準は国家的安全と領土拡大の〈権力政治〉のみとなり,ぎりぎりの段階でドイツとの協定に踏み切った。しかし独ソ間の交渉は,ドイツと同盟交渉を続けていた日本に最後まで秘匿され,[平沼騏一郎]内閣は不可侵条約成立の報に接して,〈複雑怪奇〉という言葉を残して総辞職した。またソ連の行動は,反ファシズムの大義への裏切りとして,多くの共産主義者や左翼知識人の間で深刻な動揺を生んだ。…

※「平沼騏一郎内閣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by