精選版 日本国語大辞典 「槌」の意味・読み・例文・類語

つち【槌・鎚・椎】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「槌」の意味・わかりやすい解説

槌

つち

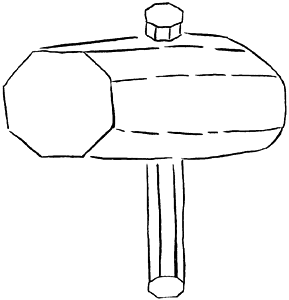

槌は頭に直交する木の柄(え)を取り付けてあり、のみ(鑿)をたたく、釘(くぎ)を打つ、部材を組み合わせる、道具を手入れするなど、さまざまな用途に使用される。頭部の材質や形状によって、玄能(げんのう)、金槌(かなづち)(金鎚)、木槌などがある。頭部が鉄などの金属でできている玄能はおもにのみをたたく道具で、釘などをたたき込む際に使用するものを金槌というが、その区別はあいまいである。

金槌には、先切(さっきり)金槌のほかに、下腹(したばら)金槌や四分一(しぶいち)金槌などがある。下腹金槌は頭部が短くつくられていて、隅などの狭い部分に釘を打つときなどに使用する。

木槌は、頭部が木製のもので、鉋刃(かんなは)の台からの出し入れに使用する。鉋刃を抜くときには台頭(だいがしら)をたたき、入れるときには鉋刃の頭を軽くたたき込む。同じ要領で鉋刃の微調整も行う。また木造建築の建前で、柱や梁(はり)などの木材を打ち込む際に使われる大振りのものは一般に掛矢(かけや)とよばれている。材質は、柄にカシの木を用い、頭にはケヤキの杢目材(もくめざい)を使う。その他、梁や棟木(むなぎ)などを柱や束(つか)の上端(うわば)の枘(ほぞ)に押し込むときなど、その材の側面(横)をたたいたり、藁(わら)や穀物をたたくために使う横槌(よこづち)、小型の槌で競売、法廷、議会などで使われる小槌などがある。

玄能や金槌は一日中ふるって仕事をすることもあるため、使い手に合った重さや形状のものを選ぶ必要がある。刃物と異なり研ぎ減らないため、代々受け継がれ、使い続けられるものもある。

[赤尾建蔵 2021年7月16日]

改訂新版 世界大百科事典 「槌」の意味・わかりやすい解説

槌 (つち)

ものを打ちたたく工具の総称。頭は木製か鉄製で円筒形をなし,T字形に木柄がつくが,柄が縦方向につく砧槌(きぬたづち)や両頭の杵槌(きねづち)などもある。《和名抄》に椓撃(たくげき)(掛矢(かけや)),柊揆(さいづち)(才槌), 槌(かなづち)(鉄槌)などがあり,10世紀以前に現在の槌の大部分が出そろっていたと推測される。木製頭では,破壊用の武器にも土木や建築工事にも用いる大型の掛矢,その小型の才槌などがある。鉄製では鍛冶の向槌としての大槌もあるが,その小型のもので木工の鑿(のみ)打ち,釘打ちに用いられる玄翁(能)(げんのう)がある。玄翁は,鎌倉時代の僧で那須の殺生石を鉄槌で割った人に由来するといわれている。鉄槌の小型のものを金槌と総称するが,職種,用途によって建具屋がガラスの縁止めに用いる四分一(しぶいち)金槌,木箱屋が用いる釘抜つきの箱屋金槌,屋根の柿(こけら)打ち用の屋根屋金槌,椅子張り用の張屋金槌,鋸(のこぎり)のあさりを打つ刃槌などがある。

槌(かなづち)(鉄槌)などがあり,10世紀以前に現在の槌の大部分が出そろっていたと推測される。木製頭では,破壊用の武器にも土木や建築工事にも用いる大型の掛矢,その小型の才槌などがある。鉄製では鍛冶の向槌としての大槌もあるが,その小型のもので木工の鑿(のみ)打ち,釘打ちに用いられる玄翁(能)(げんのう)がある。玄翁は,鎌倉時代の僧で那須の殺生石を鉄槌で割った人に由来するといわれている。鉄槌の小型のものを金槌と総称するが,職種,用途によって建具屋がガラスの縁止めに用いる四分一(しぶいち)金槌,木箱屋が用いる釘抜つきの箱屋金槌,屋根の柿(こけら)打ち用の屋根屋金槌,椅子張り用の張屋金槌,鋸(のこぎり)のあさりを打つ刃槌などがある。

執筆者:成田 寿一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の槌の言及

【武器】より

…石弾もありあわせのものを利用するのでなく,あらかじめ準備調製されたものを用いた。

[ゲルマン系の武器――槌と斧]

ゲルマン系の武器は,ローマの軍団と異なり,規格化されていない。刀槍を用いたのはむろんだが,槌や斧が比較的大きな比重を占めた。…

※「槌」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...

〈ツイ〉物をたたく工具。つち。「

〈ツイ〉物をたたく工具。つち。「 〈つち(づち)〉「

〈つち(づち)〉「