関連語

精選版 日本国語大辞典 「沢瀉」の意味・読み・例文・類語

おも‐だか【沢瀉・面高】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① オモダカ科の多年草。各地の水田、池、沼などに生える。高さ三〇~六〇センチメートル。葉は鏃(やじり)形で長い柄をもつ。夏、花茎を伸ばし、その上部に白い三弁の花を輪生する。上部のものは雄花で、下部は雌花となる。秋、株の間から地下枝を出し、先端に小形の芽をつける。塊茎は利尿剤などの薬効があり、大きなものは食用にする。なまい。はなぐわい。ごわい。漢名、野茨菰。《 季語・夏 》 〔本草和名(918頃)〕

- ② 模様の名。オモダカの葉を図案化したもの。

- [初出の実例]「小次郎はおもだかを一しほ摺ったる直垂に、節縄目の鎧きて」(出典:平家物語(13C前)九)

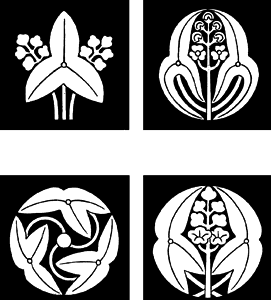

- ③ 紋所の名。オモダカの葉、または花と葉を取り合わせて図案化したもの。沢瀉、長門沢瀉、沢瀉巴、抱き沢瀉、五葉沢瀉、大関沢瀉、沢瀉桐、沢瀉の丸、違い沢瀉、水沢瀉、向かい沢瀉、立ち沢瀉など種々ある。

沢瀉@沢瀉巴@長門沢瀉@抱き沢瀉

沢瀉@沢瀉巴@長門沢瀉@抱き沢瀉- [初出の実例]「梅鉢・おもだか・橘・桜花・大小名の家の紋」(出典:浄瑠璃・曾我五人兄弟(1699頃)紋尽し)

- ④ 鏃(やじり)の一種。尖矢(とがりや)の尖根(とがりね)の腸抉(わたくり)の形で、オモダカの葉に似たもの。

- [ 2 ] 源氏八領の鎧の一つ。札(さね)は黒塗、総萌葱の糸で、沢瀉威(おもだかおどし)にし、耳糸は白を用いたと伝える。はなぐわい。

- [初出の実例]「朝長は十六歳、朽葉の直垂に、沢瀉とて、沢縅にしたる重代の鎧に、星白の甲を着」(出典:平治物語(1220頃か)上)

たく‐しゃ【沢瀉】

- 〘 名詞 〙 植物「さじおもだか(匙沢瀉)」の漢名。また、その塊茎から作る漢方薬。利尿・止渇剤として用いる。

- [初出の実例]「六合湯に加沢瀉、木通、福昌庵に与候了、自廿日大小便不通、云々」(出典:言継卿記‐天文二〇年(1551)正月二五日)

おもだか【沢瀉】

- 姓氏の一つ。

漢方薬・生薬・栄養成分がわかる事典 「沢瀉」の解説

動植物名よみかた辞典 普及版 「沢瀉」の解説

沢瀉 (オモダカ)

植物。オモダカ科の抽水性多年草,園芸植物

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「沢瀉」の意味・わかりやすい解説

沢瀉

たくしゃ

世界大百科事典(旧版)内の沢瀉の言及

【槍∥鎗∥鑓】より

…なお相手の得物をからむために〈けらくび〉に近く横手を左右に設けたのを〈十文字鑓〉といい,特に横手を湾曲させたのを〈鎌鑓〉という。鎌鑓には両方の横手を穂先に向けて浅く湾曲させた〈月形〉,深くした〈山形〉,鳥の翼のように横手の両端を張らせた〈千鳥形〉,反対に横手を茎の方に向けた〈沢瀉(おもだか)〉,横手を片方だけにした〈片鎌〉などがある。また古代の手矛から進化した薙鎌(ないかま)の構造をとり入れた月鎌などの異形の身もあるが,これは刺突用ではなく,相手に打ち込み,引っかけて倒す利器として,鉾のなごりを示すので,鑓としては広く用いられなかった(図2)。…

【オモダカ(沢瀉)】より

…ヘラオモダカに似て葉が少し広く楕円形になるサジオモダカA.plantago‐aquatica L.var.orientale Samuels.も種としてはユーラシアからオーストラリアやアフリカまで広く分布する。この塊茎を漢方では沢瀉(たくしや)と呼び,デンプン,精油,アルカロイド性物質,脂肪油,コリン,トリテルペノイドを含む。利尿作用があり,他の生薬と配合して腎炎,泌尿器系統の結石症,血尿に用いられる。…

※「沢瀉」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...