デジタル大辞泉

「法善寺」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

法善寺

ほうぜんじ

[現在地名]若草町加賀美

東に釜無川、西に滝沢川の両川に挟まれて位置する。加賀美遠光の館跡が寺とされたもので、加賀美山と号し、高野山真言宗。本尊は阿弥陀如来。「寺記」によると大同元年(八〇六)沙弥神徳が逸見(現白州町)の地に永禅寺を草創、当初は大坊とよばれていた。神徳は弘仁三年(八一二)一二月一四日、京都高尾寺(神護寺)において空海より胎蔵界の灌頂を受けた一四五人中の一人で、「灌頂暦名」に「神徳甲比人」とみえる。その後山寺村(現櫛形町)あるいは寺部村に移転したと伝える(寺記)。弘仁一三年に空海開創との伝承もある(甲斐国志)。建久年間(一一九〇―九九)に加賀美遠光が再興、加賀美山法善護国寺無量寿院あるいは加賀美寺(鏡寺)と称し、武田八幡宮(現韮崎市)の別当を勤めたという(同書)。その後再び荒廃していたのを遠光の孫遠経が承元二年(一二〇八)遠光の館跡である現在地に移して寺観を改め、承久三年(一二二一)紀州高野山から覚応を中興開山として招いたという(同書)。

法善寺

ほうぜんじ

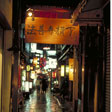

[現在地名]南区難波一丁目

浄土宗、天竜山と号し、本尊は阿弥陀如来。法善寺一件留(成舞家文書)によると、慶長年中(一五九六―一六一五)山城伏見で琴誉が開基、元和四年(一六一八)大坂安国寺坂(現東区)に移転したが、寛永三年(一六二六)大坂城代阿部正次の屋敷拡張のため、寺屋敷が収公された。このとき住職法誉は重病で替地をもらわないまま没し、同一四年法誉の弟子専念が難波村に当寺を移した。しかし千日墓所一件(同文書)には「法善寺ハ元来八丁目筋西光院南隣ニ有之候、今ニおゐて明き地ニて西光院預地と成、(中略)右法善寺今之地江引ケ申候ハ寛永拾四年」とあり、法善寺一件留の寺歴には矛盾が多いので、千日墓所一件のほうが信頼できる。

法善寺

ほうぜんじ

[現在地名]麻績村上町

麻績城山の西麓にある曹洞宗寺院。山号を仏眼山といい、遠州(静岡県)禅住寺末。本尊は阿弥陀如来。

享保九年(一七二四)の「信府統記」の「松本領諸寺院記」に「往古ハ岩竜山宝前寺ト号ス、中絶ノ後賢甫和尚永正九壬申年建立スル故ニ、中興開山トス、享保九年迄弐百拾四年ニナル、草創ハ甲陽信玄并麻績古城主服部左衛門ト云ヒ伝フ」とある。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

Sponserd by

出典 日外アソシエーツ「事典・日本の観光資源」事典・日本の観光資源について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の法善寺の言及

【新地】より

…大坂では新開地である新地の繁栄を図るため,茶屋,煮売屋,風呂屋,芝居小屋など遊興施設の営業を許可したため,都市の発展にともない難波新地,曾根崎新地などは大坂の中でも有数の繁華街となった。難波新地の法善寺は千日回向を行う千日寺として知られ,その門前である千日前の繁栄は近代に至るまで受けつがれている。曾根崎新地は揚屋,遊女屋の営業が中心となり,江戸中期以降大繁盛する。…

※「法善寺」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by