精選版 日本国語大辞典 「浄土宗」の意味・読み・例文・類語

じょうど‐しゅうジャウド‥【浄土宗】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「浄土宗」の意味・わかりやすい解説

浄土宗

じょうどしゅう

日本仏教の一宗派。法然上人(ほうねんしょうにん)源空(げんくう)を開祖とし、阿弥陀仏(あみだぶつ)に帰命(きみょう)し、その本願(ほんがん)を信じ、称名念仏(しょうみょうねんぶつ)によって、その浄土への往生(おうじょう)を期することを教旨とする。知恩院(京都市東山区)を総本山とし、増上寺(東京都港区)、金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)(京都市左京区)、知恩寺(京都市左京区)、清浄華院(しょうじょうけいん)(京都市上京区)、善導寺(ぜんどうじ)(福岡県久留米(くるめ)市)、光明寺(こうみょうじ)(神奈川県鎌倉市)、善光寺大本願(長野市)を大本山とする。

[末木文美士]

歴史

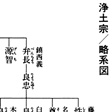

開祖源空は比叡山(ひえいざん)において天台宗をはじめ広く仏教を学んだが、善導の『観無量寿経疏(かんむりょうじゅきょうしょ)』を読んで浄土念仏の確信を得、叡山を降りて布教に踏み切った。1175年(安元1)43歳のおりのことといわれ、この年が浄土宗開宗の年とされる。源空の主著『選択本願念仏集(せんちゃくほんがんねんぶつしゅう)』は、浄土宗の立宗宣言ともいうべきもので、従来の八宗、九宗に対して新たに浄土宗をたてるゆえんを説いている。源空の周囲には多数の門人が集まったが、源空没後、それぞれの説をたてて争うようになった。そのうち主要なものは、隆寛(りゅうかん)の多念義(たねんぎ)(長楽寺流)、弁長(べんちょう)の鎮西義(ちんぜいぎ)、幸西(こうさい)(1163―1247)の一念義(いちねんぎ)、証空(しょうくう)の西山義(せいざんぎ)、長西(ちょうさい)(1184―1266)の諸行本願義(九品寺流(くほんじりゅう))、親鸞(しんらん)の一向義(いっこうぎ)などである。

今日の浄土宗は鎮西義の流れをくみ、ほかに西山義は浄土宗西山派(のち西山浄土宗、浄土宗西山禅林寺派、浄土宗西山深草派に分派)となり、一向義は浄土真宗となって現存するが、他の諸派は滅びた。源空滅後の教団は、初め、信空(1146―1228)、隆寛、証空らが中心となって支えたが、専修念仏(せんじゅねんぶつ)の主張が旧来の諸宗の批判を浴び、ひいては政治的弾圧を受けることとなった。とくに1227年(安貞1)の弾圧により、京都での勢力は一時衰えた。その間、鎮西義の聖光房(しょうこうぼう)弁長(二祖)は九州で勢力を伸ばしていたが、三祖然阿良忠(ねんありょうちゅう)に至って、源空の墓所を守っていた源智(げんち)の弟子蓮寂(れんじゃく)(1205―1281)と合流し、さらには関東に布教して発展を遂げた。良忠の門下は数多く、そのなかから6派が分かれた。すなわち、性心(しょうしん)(?―1299)の藤田派(ふじたは)、尊観(そんかん)(1239―1316)の名越派(なごえは)、良暁(りょうぎょう)(1251―1328)の白旗派(しらはたは)、良空(?―1297)の木幡派(こばたは)、然空(ねんくう)(?―1297)の一条派、道光(1243―1330)の三条派である。このうち、白旗派が最大の勢力を得て現在の浄土宗に至っている。白旗派は、了誉聖冏(りょうよしょうげい)(1341―1430)によって教義および組織が確立し、また酉誉聖聡(ゆうよしょうそう)は武蔵国(むさしのくに)(東京都)豊島(としま)郡貝塚に増上寺を開いて布教した。江戸時代の初めには源誉存応(げんよぞんのう)(観智国師(かんちこくし))が徳川家康の帰依(きえ)を受けて、増上寺は徳川家の菩提寺(ぼだいじ)となった。また、知恩院の尊照(1562―1620)と図って浄土宗法度(はっと)三十五条(元和条目(げんなじょうもく))を定め、徳川家康の命で関東十八檀林(だんりん)を設けて宗門の振興を図った。その後、明治維新時の廃仏棄釈の動きのなかで一時期衰退したが、まもなく椎尾弁匡(しいおべんきょう)、望月信亨(もちづきしんこう)(1869―1948)らの努力で復興し、今日に至っている。寺院数6916、教会数51、その他89、教師数1万0731、信者数602万1900(『宗教年鑑』平成26年版)。

[末木文美士]

教義

浄土宗では、浄土三部経、すなわち『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』を所依(しょえ)の経典とし、世親(せしん)(天親(てんじん))の『無量寿経優婆提舎願生偈(うばだいしゃがんしょうげ)』(『往生論』ともいう)、善導の『観無量寿経疏』、源空の『選択本願念仏集』(略して『選択集』)の説に従う。教判としては、基本的に『選択集』に説く二門判により、仏教を聖道門(しょうどうもん)(現世に悟りを求める自力諸宗)と浄土門(浄土往生を求める浄土宗)に分け、前者を難行道(なんぎょうどう)、後者を易行道(いぎょうどう)とする。念仏往生に関しては、とくに善導によって、安心(あんじん)(心構え)、起行(きぎょう)(実践方法)、作業(さごう)(継続方法)の3点を重視する。

安心は『観無量寿経』に説く三心(さんじん)、すなわち至誠心(しじょうしん)(虚仮不実(こけふじつ)を交えない心)、深心(じんしん)(深く信ずる心)、廻向発願心(えこうほつがんしん)(善根を廻向して往生に振り向ける心)である。起行は五種正行(阿弥陀仏を対象として行う五種の行)、すなわち読誦(とくじゅ)、観察、礼拝(らいはい)、称名、讃嘆(さんだん)供養で、なかでも称名を正定業(しょうじょうごう)(本願に基づく往生のための不可欠の行)とし、他を助業とする。作業は恭敬修(くぎょうしゅう)(真心から修すること)、無余修(むよしゅう)(専念して修すること)、無間修(むげんしゅう)(つねに修すること)、長時修(一生の間修すること)の四修である。

[末木文美士]

『恵谷隆戒著『概説浄土宗史』(1978・隆文館)』▽『藤井正雄編『日本仏教基礎講座4 浄土宗』(1979・雄山閣出版)』▽『伊藤唯信・玉山成元編『法然上人と浄土宗』(1985・吉川弘文館)』▽『中井真孝著『法然伝と浄土宗史の研究』(1994・思文閣出版)』

改訂新版 世界大百科事典 「浄土宗」の意味・わかりやすい解説

浄土宗 (じょうどしゅう)

法然によって開かれた仏教の一宗派。《無量寿経》《観無量寿経》《阿弥陀経》の三経(浄土三部経)とインドの世親の著した《浄土論》を正依の経論とし,称名(しようみよう)念仏(南無阿弥陀仏と口に称える)によって,阿弥陀仏の極楽浄土へ往生することを期す。唐の善導を高祖,法然を宗祖とする。1175年(安元1)法然は43歳で専修(せんじゆ)念仏の確信をえた。まだ教団は形成されていなかったが,このときをもって浄土宗開創とする。教団としての成長をみるのは後鳥羽天皇のころからである。初期浄土宗諸派の始祖となった証空(西山(せいざん)派),弁長(鎮西(ちんぜい)派),幸西(一念義派),長西(諸行本願義派),隆寛(多念義派)らがあいついで門弟となり,1201年(建仁1)親鸞が入門した。九条兼実,熊谷直実ら貴族や武士の帰依者も増えた。1198年(建久9)法然は兼実のすすめで主著《選択(せんちやく)本願念仏集》を著した。しかし比叡山や興福寺など旧仏教の側からの非難や迫害は激しく,1207年(承元1)住蓮・安楽の事件をきっかけに法然,親鸞らは流罪となった(〈承元の法難〉という)。法然はまもなく許されたが洛中にはいることを許されず,摂津国勝尾寺にとどまり,11年(建暦1)帰洛して,その翌年80歳で没した。

法然の没後,隆寛,空阿弥陀仏,幸西らが活躍したが旧仏教側の迫害はとどまらず,27年(嘉禄3)には法然の廟堂が破却され,ついで3人が流罪に処せられた(〈嘉禄の法難〉という)。隆寛は相模国飯山で没したが,関東に浄土宗が発展する素地をつくった。京都で勢力があったのは証空とその門流であり,最長老の信空なき後,主導権を掌中に収めていった。しかし信空と親しい湛空(たんくう)が二尊院を拠点に嵯峨門徒を擁し,いま一つの勢力をなしていた。二尊院は東山大谷の法然廟堂が知恩院として発展するまでの,法然滅後約1世紀半の間の京都における法然信仰の中心地であった。弁長は北九州で教化に専念し,草野氏の保護を受け,筑後国善導寺(現,久留米市)を建てた。同寺は北九州地域の浄土宗の中核となった。鎮西に勃興した弁長の門流を鎮西派といい,弁長の弟子良忠によって関東に教線をのばした。良忠は鎌倉で著作と布教に専心し,理論的指導者として活躍,浄土宗典註疏を大成し,また関東浄土宗発展の貢献者となった。彼が住した悟真寺は,現在,光明寺(鎌倉市材木座)となっている。また良忠門下の6人はそれぞれ流派を立て,教線の拡張につとめた。すなわち白旗(しらはた)派の良暁,藤田派の性真(しようしん),名越(なごえ)派の尊観,三条派の道光,一条派の然空(ねんくう),木幡派の慈心である。白旗,藤田,名越の3派は関東に,他の3派は京畿に広まったが,後世にまで存続したのは白旗,藤田,名越,一条の4派であった。鎮西派の京都進出が始まったころ京都で勢力があったのは西山派であるが,鎮西派は,自派が法然の教えを守り,正統の宗義を相承していると主張して,進出をはかった。法然を元祖,弁長を二祖,良忠を三祖とする三代相承の法統は,この鎮西派によってうちたてられた。

室町時代に入って,名越派は北関東から東北に,藤田派もまた東北に勢力をのばし,白旗派は関東を地盤としていた。白旗派の聖冏(しようげい)は,浄土宗が独立した宗派と認められていない状況を遺憾として,浄土宗に宗脈・戒脈の相承があることを明かし,五重相伝の法を定め,浄土宗の僧侶となるには必ず宗戒両脈を相伝しなければならぬと規定した。この伝法制度により,僧侶資格を同一形式で統一することができ,独立教団として発展していく基礎が固まった。このため聖冏は浄土宗中興の祖とされている。そして白旗派は三河に,一条派は北国に教線をのばした。知恩院は南北朝のころ発展の基礎を固め,1575年(天正3)正親町天皇から浄土宗の本寺であることを認める綸旨を賜った。これは,諸国門末の香衣着用の勅許は知恩院が執奏,そむけば勅許毀破の綸旨を出すというもので,知恩院では〈毀破綸旨〉と称する。近世浄土宗の制度的大成に貢献したのは知恩院尊照と増上寺存応(ぞんのう)である。ともに徳川氏と関係を結んで浄土宗を発展させた。1607年(慶長12)初めて宮門跡を置き,15年(元和1)には〈浄土宗法度〉が制定されて,知恩院は浄土宗第一の本山としての地位を不動にした。増上寺は総録所となり,行政上の権限を掌握した。

明治維新により徳川氏の外護を失ったが,この危機は養鸕徹定(うがいてつじよう),福田行誡らの指導により克服され,明治後半から近代教団としての体制が整備された。第2次大戦後,金戒光明(こんかいこうみよう)寺が黒谷浄土宗を立て,1947年知恩院が本派浄土宗(のち浄土宗本派と改称)を創立したが,61年浄土宗と浄土宗本派が合同し,77年には黒谷浄土宗も復帰した。中・近世を通して教団的に勢力を二分していたのは鎮西派と西山派とであるが,明治初年各宗の宗名が定められたとき,西山派が浄土宗西山派と号したのに対し,鎮西派では浄土宗を公称した。今日では浄土宗といえばもっぱら鎮西派を指す。なお西山派は,証空が粟生(あお)光明寺(現,京都府長岡京市)を拠点としてから西谷流,深草流,東山流,嵯峨流の4流に分かれ,その後も変遷をたどったが,現在は光明寺を本山とする西山浄土宗,禅林寺(永観堂)を本山とする西山禅林寺派,誓願寺を本山とする西山深草派などがある。

→浄土教 →法然

執筆者:伊藤 唯真

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「浄土宗」の意味・わかりやすい解説

浄土宗【じょうどしゅう】

→関連項目阿弥陀仏|安楽庵策伝|鎌倉時代|浄土教|称名念仏|大正大学|長講堂|法然上人絵伝

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「浄土宗」の意味・わかりやすい解説

浄土宗

じょうどしゅう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「浄土宗」の解説

浄土宗

じょうどしゅう

法然(ほうねん)を開祖とし,阿弥陀如来の称名(しょうみょう)念仏による極楽往生を説く宗派。法然は「選択(せんちゃく)本願念仏集」を著し,他力易行(いぎょう)の専修(せんじゅ)念仏を勧めたが,その専修性は1207年(承元元)の流罪や法然没後の27年(安貞元)の法然廟破壊などの法難を招いた。のちに多くの分派を生じ,知恩院に拠った源智・隆寛の多念義,幸西の一念義,長西の諸行本願義(九品(くぼん)寺義),証空の西山(せいざん)義,弁長の鎮西義などにわかれたが,全体的には鎌倉・室町時代に急速に教圏を広げ,京都を中心として関東や東北から九州に及んだ。とくに鎮西義は良忠のとき関東に進出し,その門下に白旗派・藤田派・名越派の関東三派,および一条派・三条派・木幡派の京都三派を生じ,大いにふるった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「浄土宗」の解説

浄土宗

じょうどしゅう

法然の説いた専修念仏の教えは,南無阿弥陀仏の念仏を数多く唱えれば,万人が浄土に往生できるというもので,他力易行 (たりきいぎよう) の宗といわれる。この平易な教えは平安末期の社会不安の中で救いを求める人びとの新しい信仰として,広く武士・庶民の間にうけ入れられた。開宗当初は,旧仏教の圧迫をうけたが,法然の死後,多くの流派に分かれて発展し,その中から浄土真宗・時宗が分立した。現在,知恩院を総本山とし,増上寺・善光寺が大本山となっている。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「浄土宗」の解説

浄土宗

じょうどしゅう

インド起源,西方起源の両説があるが,1〜4世紀に北西インドで発達。中国では,東晋 (とうしん) の慧遠 (えおん) を祖とし,隋・唐代の道綽 (どうしやく) ・善導 (ぜんどう) らが大成。平易な念仏を手段に民衆に広まり,唐代から禅宗と並び,あるいはこれと融合して中国仏教の主流となった。慧遠・道綽・善導・慈愍 (じびん) の4流があるとされるが,明確な区別はない。朝鮮・日本にも多大な影響を与えた。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

葬儀辞典 「浄土宗」の解説

浄土宗

世界大百科事典(旧版)内の浄土宗の言及

【浄土真宗】より

…しかしこれらは,真実の教という謂で,宗名ではなかった。 日本では,はじめ浄土宗を浄土真宗ともいった。浄土宗の聖冏(しようげい)の《浄土真宗付法伝》には,浄土真宗の八祖相承(経巻相承),六祖相承(知識相承)があげられ,妙瑞の《鎮西名目問答奮迅鈔》には,浄土宗を浄土真宗というといわれている。…

【仏教】より

…いわゆる鎌倉新仏教の成立である。念仏門の系統から,まず法然(源空)が日本浄土宗を開いた。法然は主著《選択(せんちやく)本願念仏集》を著し,富と知識を独占する貴族しかできない造寺・造仏・学解・持戒などの意義を退け,往生の要諦は阿弥陀―仏を信じて,念仏だけを唱えること(一向専修)で,これにより人びとは貴賤・男女の差別なく在家の生活のまま往生できると説いた。…

【法然】より

…平安末・鎌倉初期の僧。浄土宗の開祖。諱(いみな)は源空,法然は房号。…

※「浄土宗」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...