精選版 日本国語大辞典 「竹馬」の意味・読み・例文・類語

たけ‐うま【竹馬】

- 〘 名詞 〙

- ① 竹で作り、馬になぞらえて子どもなどが乗って遊ぶもの。古くは、葉のついた笹(ささ)竹を適当な長さに切りとって、その元の方に手綱のようにひもをつけて馬に見たててまたがり、ひきずって走るものや、適当な長さの竹の竿に手綱をつけた木製の馬の頭を模したものをつけ、末端には小さな車二つをつけて、またがって遊ぶものなどがあり、江戸時代後期から二本の竹竿の適当な位置に、それぞれ足がかりをつけて、その上に乗り、両手で竿の上端を握って、体の平衡をとって歩くものが見られるようになった。たかあし。ちくば。《 季語・冬 》

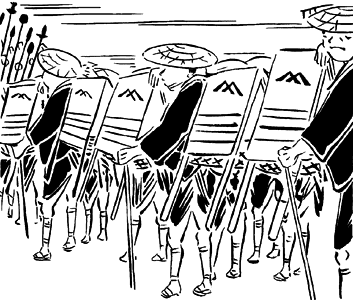

竹馬①〈右より 法然上人絵伝・西鶴諸国はなし・守貞漫稿〉

竹馬①〈右より 法然上人絵伝・西鶴諸国はなし・守貞漫稿〉- [初出の実例]「内より召すに、遅く参れば、これにのりて参れとて 竹を給はせたれば、たけ馬はふみかちにしてあしければいまゆふがけにのりてまゐらむ」(出典:桂宮本忠見集(960頃))

- ② 江戸時代、ざるを中心に竹を四本組み合わせたものを二つ、棒の両端に天秤(てんびん)のようにさげ、中に品物を入れて運ぶのに用いたもの。大名行列の後尾につきしたがったり、行商人が用いたりした。

- ③ 「たけうまふるぎや(竹馬古着屋)」の略。

- [初出の実例]「竹馬と下女わけの有るていたらく」(出典:雑俳・柳多留‐六(1771))

ちく‐ば【竹馬】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「竹馬」の意味・わかりやすい解説

竹馬

たけうま

2本の竹竿(ざお)にそれぞれ適当な高さの足掛けをつくり、馬になぞらえてこれに乗り、竹の上部を握って歩行する子供の遊び道具。室町時代に流行した田楽(でんがく)で用いた高足(たかあし)(十字形の棒の横木に両足を乗せて跳びはねるもの)から変化したものらしく、江戸時代になってから現在のように子供の遊び道具となった。当時の川柳(せんりゅう)に「竹馬に乗って駈(か)け出す灸(きゅう)の沙汰(さた)」(文政)などとある。またこの高足系の竹馬とは別に、葉のついた1本の生竹に紐(ひも)を手綱風にかけ、これを馬に見立ててまたがって走り回ったりして遊ぶものも古くから竹馬とよんだ。平安時代すでに子供の遊びとしてこの種の竹馬が用いられ、鎌倉時代の西行(さいぎょう)の歌に「竹馬を杖(つゑ)にも今はたのむかなわらは遊びをおもひいでつつ」(夫木抄(ふぼくしょう))とある。また南北朝時代を記述した軍記物語『太平記』にも、少年の楠木正行(くすのきまさつら)が合戦遊びで竹馬にまたがり、駆け回る模様が描かれている。江戸時代に入ると、これに練り物製などの馬首をつけ、竹棒の末端に車を加えてより玩具(がんぐ)化したものに発達、これを春駒(はるごま)とよんだ。子供の玩具として広く親しまれ、現在は郷土玩具として各地に残存している。1853年(嘉永6)刊の『守貞漫稿(もりさだまんこう)』(喜田川(きたがわ)守貞著)は、この春駒の流行を記したあと「今世江戸にて竹馬と云(い)ふもの、七八尺の竿に縄を以(もっ)て横木をくくり足かかりとす」と記しており、春駒形式と高足系の2種のものがこの時代には相並んで行われた。

[斎藤良輔]

改訂新版 世界大百科事典 「竹馬」の意味・わかりやすい解説

竹馬 (たけうま)

足のせの横木をつけた2本の竹に乗って歩行する子どもの遊び道具。日本で古く竹馬と呼ばれたものは,葉のついたままの1本の竹を片手に持ってまたがり,他方の手でむち打ちながら走り回る遊びで,901年(延喜1)の大蔵善行の《雑言奉和》には〈竹に騎りて遊ぶ童〉という詩句がみえる。中国では《後漢書》郭伋伝に記述があり,きわめて古いが,中国から日本へ伝来したものか,起源は不明である。この竹馬は江戸時代には馬の頭を模した飾りをつけた春駒にうけつがれていく。一方,室町時代の《福富草子》のさし絵には木製の2本足の竹馬が描かれ,大正時代に至るまで竹馬のことを高足(たかあし),鷺足(さぎあし)といったことからも,これは田楽(でんがく)の高足の変化したものと推測される。ただし,1本の棒につけた横木に両足をのせて演じる田楽の芸もあり,確実なことはわかっていない。《守貞漫稿》に,江戸で竹馬というのは7,8尺の竿に縄をもって横木をくくりつけ,足かかりとするとして示している図は,現在の形式と同じであり,江戸末期にでき上がったものといえよう。いずれにしても竹馬は子どもの遊びとして長い歴史を保ち,幼時から親しい友人を竹馬(ちくば)の友というのも《晋書》殷浩伝の記事に由来する。2本足のものを川渡りや雪降りの際におとなが用いた地方もある。

執筆者:半澤 敏郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

普及版 字通 「竹馬」の読み・字形・画数・意味

【竹馬】ちくば

、

、 に雄豪を以て自ら許し、

に雄豪を以て自ら許し、 (つね)に

(つね)に を輕んず。~

を輕んず。~ 、人に語りて曰く、少時吾(われ)

、人に語りて曰く、少時吾(われ) と竹馬に騎(の)る。我

と竹馬に騎(の)る。我 て去れば、

て去れば、 輒(すなは)ち之れを取れりと。

輒(すなは)ち之れを取れりと。字通「竹」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「竹馬」の意味・わかりやすい解説

竹馬【たけうま】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本文化いろは事典 「竹馬」の解説

竹馬

出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「竹馬」の解説

竹馬(ちくば)

世界大百科事典(旧版)内の竹馬の言及

【玩具】より

…また,こうしたミニチュア玩具ではなく,機能の有効性によって玩具になったけんだま,あやとりなども多くの民族の間に昔からあった玩具である。中世にヨーロッパで流行した棒を股にはさんで遊ぶ棒馬は,すでに古代ギリシア時代ソクラテスが子どもとこれで遊んでいたことが記録に残っているが,日本ではこれを竹馬と呼び,平安時代の書物に見られる。日本ではその名からも竹を使っていたことがわかるが,ちょうど枝についた葉が馬の尾を連想させたのだろう。…

【春駒】より

…(3)郷土玩具。竹馬の先に練り物や板製の馬の首に似せたものをつけ,下に車をつけたもので,子どもはこれにまたがって遊ぶ。平安朝ころからの竹馬が江戸期に入って改良されたものと思われる。…

※「竹馬」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...