精選版 日本国語大辞典 「群書類従」の意味・読み・例文・類語

ぐんしょるいじゅう【群書類従】

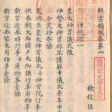

- 江戸後期の叢書。正編五三〇巻六六五冊、目録一巻、塙(はなわ)保己一編。正編は安永八~文政二年(一七七九‐一八一九)。江戸初期までの国書一二七〇点を、神祇、帝王、律令、公事など二五部門に収めたもの。流布本を避けて善本を精撰した貴重な資料集。保己一は正編の開版が軌道にのった寛政七、八年(一七九五‐九六)頃から続編を企画した。その没後その子忠宝が文政五年(一八二二)目録を幕府に提出し、編纂刊行を進行させたが、文久二年(一八六二)凶刃に倒れ、その業をついだ子の忠韶も目録にあるすべてを完成しえずに終わった。また、本叢書の後を継いで明治三九~四〇年(一九〇六‐〇七)に国書刊行会は「続々群書類従」一六冊を出版した。

改訂新版 世界大百科事典 「群書類従」の意味・わかりやすい解説

群書類従 (ぐんしょるいじゅう)

塙保己一編の叢書。正編1270種530巻666冊,続編2103種1150巻1185冊からなる日本最大の叢書。正編は,1779年(安永8)に保己一がその編纂・出版のため,天満宮に心経百万巻読誦の誓願をしてから,1819年(文政2)に全冊の刊行を終えるまで,実に41年の歳月を費やした,畢世(ひつせい)の大業。その完成までには,幕府による援助をはじめ,蔵書を提供した幕府紅葉山文庫や伊勢神宮林崎文庫のほか,大名,公家,寺院など,各方面の協力を必要とした。また,屋代弘賢(ひろかた),横田茂語(しげつぐ),中山信名(のぶな)らの門下生は,校訂や版下の浄書などに献身的な助力を惜しまなかったし,ほかにも協力・援助者はすくなくない。続編の企画・編集も保己一の手になるが,1821年に業なかばにして没したため,子の忠宝(ただとみ)が遺志を継ぎ,目録の完成後,その校訂・浄書などに取り組み,出版計画を進めた。しかし忠宝の暗殺という不慮の事態も重なり,孫の忠韶(ただつぐ)の代である1911年(明治44)に至って,ようやく全巻の刊行をみた。本叢書は,古今の文献資料の散逸に備えるという趣旨から,とくに3巻以下の小冊に限定して,可能な限り多くの資料の収録をめざしたもの。分類は,菅原道真の《類聚国史》にならい,神祇,帝王,補任,系譜,伝,官職,律令,公事,装束,文筆,消息,和歌,連歌,物語,日記,紀行,管絃,蹴鞠,鷹,遊戯,飲食,合戦,武家,釈家,雑の計25部とする。底本の選定にあたって,良本の探求に意を用いつつ,他本による校訂にも厳正を期しているのは,編者の識見の高さによるものであり,のちに類従本として研究者のよるところとなった。また収載範囲は,中古・中世を中心に多種多様で,当時の稀覯(きこう)・貴重文献をほぼ網羅するの観を呈しており,国史・国文をはじめ,学界に寄与した恩恵は計り知れない。現在も板木が温故学会に保存されており活字本は正・続とも続群書類従完成会より出版されている。

執筆者:鈴木 淳

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「群書類従」の意味・わかりやすい解説

群書類従【ぐんしょるいじゅう】

→関連項目大内家壁書|祇園執行日記|五代帝王物語|天台座主記|後狩詞記|屋代弘賢|六代勝事記|和学講談所

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「群書類従」の意味・わかりやすい解説

群書類従

ぐんしょるいじゅう

江戸後期に編集された古文献の叢書(そうしょ)。塙保己一(はなわほきいち)編。1779年(安永8)に着手、門人中山信名(のぶな)、屋代弘賢(やしろひろかた)らの助けを得て、1819年(文政2)530巻を刊行した。収める文献は1270種に及ぶ。部門を神祇(じんぎ)、帝王、補任(ぶにん)、系譜、伝、官職、律令(りつりょう)、公事(くじ)、装束、文筆、消息、和歌、連歌(れんが)、物語、日記、紀行、管絃(かんげん)、蹴鞠(しゅうきく)、鷹(たか)、遊戯、飲食、合戦、武家、釈家(しゃっけ)、雑の25に分け、江戸初期までの貴重な文献を収載している。日本史、国語国文学における重要な資料集である。明治時代に活版印刷され、昭和年間に新版が出ている。保己一はまた続編をも計画したが、実現できず、子孫・門人に受け継がれ、曲折を経て1924年(大正13)より『続群書類従』として活版で刊行され完成した。『続群書類従』は1150巻、2103種の文献を収めている。こののち明治に、市島謙吉により『続々群書類従』、水谷弓彦、幸田成行(しげゆき)(露伴(ろはん))によって『新群書類従』が編集刊行されている。

[百瀬今朝雄]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「群書類従」の意味・わかりやすい解説

群書類従

ぐんしょるいじゅう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「群書類従」の解説

群書類従

ぐんしょるいじゅう

1276編からなる国書の一大叢書。塙保己一(はなわほきいち)編。文献資料の亡逸に備え,3巻以下の小冊に限っての網羅的な収録をめざしたもので,底本を精選して厳密な校訂を期した。分類は,菅原道真の「類聚国史」にならって,神祇・帝王・補任・系譜・伝・官職・律令・公事・装束・文筆・消息・和歌・連歌・物語・日記・紀行・管絃・蹴鞠・鷹・遊戯・飲食・合戦・武家・釈家・雑の25部からなる。1779年(安永8)保己一が平河天神社に祈誓してから,86年(天明6)の出版開始をへて,1819年(文政2)に全冊の刊行を完了するまで41年を費やした。幕府はじめ大名・公家・寺社・富商などの経済的援助や蔵書の提供,版下の筆耕など多くの援助があった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「群書類従」の解説

群書類従

ぐんしょるいじゅう

正編は530巻,666冊,1270種。続編1150巻,1185冊,2103種の文献を収め,神祇・帝王・補任・系譜をはじめ貴重な国史・国文史料を25部門に分類。古代から江戸初期に及ぶ広範な史料を,幕府の助成により設立された和学講談所で編集・校訂し,1819年正編刊行。続編は保己一没後の'22年完成。わが国最大の史料叢書。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の群書類従の言及

【図書館】より

…彼はまた《類聚(るいじゆう)国史》を撰しているが,これは,そのときまでに出た六国史それぞれの中から事項別に原文を抜粋し編集したもので,カード(短札)方式による知識情報の処理の最初の例ともいえる。この〈類聚〉という考え方こそ,後の塙保己一(はなわほきいち)の《群書類従》,明治政府の《古事類苑》などに通じる類書的発想,ひいては今日の情報管理の原則たる知りたい知識情報そのものへの接近を可能ならしめる工夫である索引,抄録の思想につながるものである。それはまた史料編纂所の大事業《大日本史料》編纂にも受け継がれている。…

【図書分類法】より

…なお,東洋には清の乾隆帝が収集した叢書を分類したいわゆる《四庫全書》の分類である〈四庫分類〉,経,史,子,集が知られている。さらに国書の収集に努力した塙保己一の《群書類従》は神祇以下列挙式に25部門に分類されている。日本図書コード分類【小野 泰博】。…

【塙保己一】より

…山岡明阿に律令,萩原宗固に歌文,さらに宗固の勧めで賀茂真淵に六国史などを学んだが,真淵は入門して半年後に没した。1779年(安永8)に《群書類従》の編纂に着手,40年を費やして本事業を完成させ,ついで続編の計画を進めた。その間,水戸の彰考館に召され,《参考源平盛衰記》や《大日本史》の校訂を委嘱された。…

※「群書類従」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...