関連語

精選版 日本国語大辞典 「行水」の意味・読み・例文・類語

ぎょう‐ずいギャウ‥【行水】

- 〘 名詞 〙

- ① 神事や仏事などの前に、きよらかな水で身体を清めること。潔斎(けっさい)。

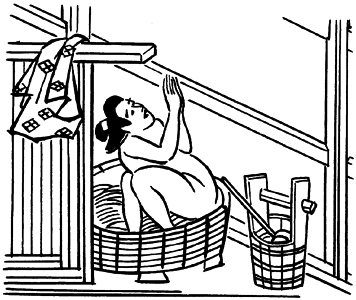

- ② 湯や水をたらいなどに入れ、その中で簡単に体の汗などを洗い流すこと。また、その湯や水。《 季語・夏 》

行水②〈好色一代男〉

行水②〈好色一代男〉- [初出の実例]「今日心地無二別事一、仍行水」(出典:玉葉和歌集‐嘉応三年(1171)二月一八日)

- 「御行水をめさばやとおぼしめすは」(出典:平家物語(13C前)三)

- ③ ( ②をつかうように ) 風呂にざっとはいりすぐにあがることのたとえ。

- ④ 月経の異称。もと、江戸吉原の遊里の語。

- [初出の実例]「さはり。月の不浄をいふ。今は大かた行水といふ」(出典:随筆・洞房語園異本考異(1789頃)一)

ゆく【行】 水(みず)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「行水」の意味・わかりやすい解説

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行水」の意味・わかりやすい解説

行水

ぎょうずい

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の行水の言及

【風呂】より

…江戸の湯女は風紀を乱すということで,再三取締りの対象となり,徐々に姿を消すが,江戸時代後期の江戸の銭湯では男湯の二階で茶菓を売っており,人々の娯楽の場としての風呂は形を変えつつも残っていた。 京,大坂,江戸をはじめとした都市が発展をみせる近世には,上層の武士などの書院造の限られた邸宅には湯殿が設けられるが,中・下層の武士や一般庶民は行水ですますか,銭湯に行くことになる。このため城下町をはじめとする全国各地の都市に銭湯が普及した。…

※「行水」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...