精選版 日本国語大辞典 「銅合金」の意味・読み・例文・類語

どう‐ごうきん‥ガフキン【銅合金】

- 〘 名詞 〙 銅を主体とする合金。銅に亜鉛を加えた真鍮、錫を加えた青銅などがある。

改訂新版 世界大百科事典 「銅合金」の意味・わかりやすい解説

銅合金 (どうごうきん)

copper alloy

銅を主体とし,種々の元素を添加した合金。人類が最も古くから使用した金属の一つであり,現在でも鋼やアルミニウム合金とともに最も重要な金属材料である。銅合金の特徴としてまずあげられることは,金属材料に期待される種々の性質が,まんべんなく優れていて,バランスのとれた材料であることである。また,銅は広い範囲の元素と合金をつくり,そのために種々の性質改善が可能である。古くから使われてきたこともあいまって,合金の種類も多く,広範囲に利用されている。しかし,資源と価格の点からは,鋼やアルミニウム合金に劣っている。銅の鉱石からの製錬は比較的容易であり,銅合金は全般的に融解,鋳造,塑性加工も容易で,取り扱いやすい。また,溶解,鑞(ろう)付けにも適し,切削性も悪くない。性質としては,強度は適度であって,合金によっては特殊鋼に匹敵するものもある。とくに展延性がよく,板,線,管などに容易に加工され,さらに深絞り,曲げなどの二次加工にも適している。電気および熱の伝導性がよいことが特徴の一つであるが,さらに,大気,水,海水,酸など,かなり広い範囲の化学環境での耐食性がよいことも重要である。また,銅は有色金属で,その色は合金によって変わる。純銅は独特な赤色を呈し〈あかがね〉とも呼ばれるが,亜鉛を加えると黄色へと変わる(黄銅など)。また,ニッケルを加えると銀白色となる(白銅など)。われわれが日常見る銅製品は黒く汚れたようにさびていることがあるが,適当な方法で磨けば美しい光沢と色調を示す。また,古くから伝わった青銅製品には風化作用によって風格のある緑色を示すものがあるが,これはロクショウ(緑青)といい,主として炭酸塩,酸化物からなる複雑な化合物である。

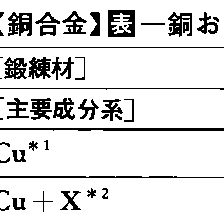

銅合金の種類はきわめて多く,アメリカのCDA(Copper Development Association)では表に示す3けたの数字で成分によって分類している。JISではさらに下1けたを加えて4けたの数字で分類しており,UNS(Unified Numbering System)では下2けたを加えて5けたの数字で分類している。これらの合金を組成によってまとめると,純銅,添加元素が少ない高銅合金,亜鉛をおもな添加元素とする黄銅系,スズをおもな添加元素とする青銅系,ニッケルを含むキュプロニッケル(白銅),銅-ニッケル-亜鉛合金の洋銀(洋白),その他となる。また,別の分類としては,塑性加工によって線,棒,板,管などにして使用される展伸材(伸銅品)と鋳物として使われるものとに大別される。使用される量は前者が多い。また,同じ合金で両方に使われるものも多いが,組成は若干違っている。展伸材のなかでは電線やケーブルなど導電用に使用される純銅が半分近くを占め,それ以外の伸銅品のかなりの部分を純銅と黄銅が占めていて,数多くある合金は,量としてはそれほど多くない。形状としては板として使うものと,管,線,棒として使うものがあり,純銅は電線やケーブルのほかは管として使われるものが多い。また,黄銅は棒に加工してから使われるものが多い。用途としては,銅の特徴から,導電・伝熱材料,ばね材料,耐食性を重視する機械構造材料などが中心であるが,そのほか電気・電子製品,各種の機械,化学装置,装飾品など,きわめて広く用いられている。

純銅

工業的にも純銅と分類される実用材料には,タフピッチ銅,無酸素銅,リン脱酸銅,その他微量の添加元素を含むものがある。銅製錬の最終工程はふつう電解精製であって,電極板に電着したものを電気銅というが,これを直接加工することはなく,一度,融解し鋳造後加工される。純銅の性質に大きな影響を与えるものは酸素とその他の不純物であって,タフピッチ銅は溶解後,酸素を0.03%程度残すようにしたものである。残っている酸素は酸化物の粒子として分散しているが,アンチモン,鉄,ビスマスなど導電性を害する不純物と結合して,導電性を悪くしない形にする役割を果たしている。タフピッチ銅は電線をはじめ導電用として最も多く使われるものである。しかし,水素を含む高温で水素脆化(ぜいか)と呼ばれる脆性を示し,用途が制限される。無酸素銅は,純度のよい電気銅を不活性ガスあるいは真空中で溶解鋳造して製造される。これはタフピッチ銅とは異なり,酸素も不純物も少なくすることによって導電率を高くするものである。また,タフピッチ銅に現れる水素脆性もない。従来,特殊用途用の高級品であったが,大量生産技術が確立して,広く導電用に使用されるようになっている。導電用以外の用途には,リン脱酸銅が使用される。これは溶解鋳造時の酸素の除去にリンを使用するもので,このために導電性は悪くなってしまうが,水素脆性はなく,溶接銅管として冷凍機に使用されるほか,風呂釜,湯沸器などを含めて広く工業的に用いられる。また,ごく少量の添加元素を含むものには銀入り銅などがある。銀の添加は導電性を損なわずに耐熱性を向上させる。

高銅合金

合金元素の量が上述の純銅より多く,数%までのものを高銅合金と分類する。銅の特性を少量の合金添加によって重点的に改良したものである。1%程度のクロムを含むクロム銅,また,少量のカドミウムなどを添加し,導電材料としての銅の耐熱性を改善したものなどがある。ベリリウム銅は,2.5%程度までのベリリウムBeに0.3%程度のコバルトCoなどを添加した合金である。ばね材料として使われるものの標準組成は1.9%Be,0.3%Coであって,時効硬化処理によって特殊鋼に匹敵する実用銅合金中最強の強度と,きわめて優れたばね特性を示し,高級なばね材料として重要な材料である。

黄銅系合金

主体となるものは銅-亜鉛合金の黄銅(シンチュウとも呼ばれる)で,とくに亜鉛が20%程度までのものを丹銅,それ以上を黄銅といい,亜鉛量の広い範囲にわたる合金があるが,おもなものは亜鉛30%を含む7-3黄銅と,35%の65-35黄銅,35~45%の4-6黄銅である。亜鉛が増すにつれて銅の赤みがなくなり,黄銅は美しい黄金色を示す。亜鉛を添加したことによって,強さが上がり,価格が下がって使いやすい合金となり,銅合金中で最も多く使われている。亜鉛が35%までのものはα相の合金である。α黄銅はとくに展延性に優れ,板に加工され,さらに深絞りなどの成形加工を加えてさまざまのものに使用される。たとえば,7-3黄銅は深絞り加工によって薬きょうのように強加工を必要とする形状まで加工される。黄銅は一般に冷間加工後,低温で焼きなましをすると硬化する性質があり,これを利用してばね特性を向上させ,ばね材料としても使われる。黄銅系の合金の欠点としては,応力腐食割れと脱亜鉛腐食がある。前者は材料内に加工ひずみが残った状態で,空気中の塩類などに触れると亀裂を生じる現象で,この防止のために加工後焼きなましが行われる。また,後者は黄銅中の亜鉛が選択的に腐食される現象である。後述のアルミニウム黄銅などは,この耐食性がよい。α+β黄銅は熱間加工性がよく,押出棒とした後,切削加工して利用されることが多い。とくに鉛を含むものは切削性が優れているので快削黄銅と呼ばれ,自動切削が普及するにつれて重要性が増している。

7-3黄銅や4-6黄銅に0.5~2%程度の添加元素を加えて改良した黄銅を特殊黄銅という。7-3黄銅に約1%のスズを加えたものをアドミラルティ黄銅,4-6黄銅に加えたものをネーバル黄銅といって,耐海水性がよく,船舶用や海水を使用する復水器用の管として使用してきたが,海水が汚染するにつれて腐食が問題となり,約2%のアルミニウムと少量のヒ素を添加したアルミニウム黄銅(アルブラック)が開発された。これは優れた耐食性を示し,復水器などに使用されている。おもに4-6黄銅に鉄,マンガンなどを約2%程度まで添加して,強さを改善したものは高力黄銅と呼ばれ,機械部品などに使用される。黄銅系の合金は鋳物としても使用され,黄銅鋳物,高力黄銅鋳物があるが,そのほかに4~5%のケイ素を含む銅-ケイ素-亜鉛合金はシルジン青銅と呼ばれ,鋳物として船舶用部品などに使われる。

青銅系合金

青銅系合金の主体はスズを合金元素とする青銅である。太古以来銅合金はもっぱら青銅であったために,今日でも青銅bronzeというと銅合金という意味に使われることがあり,まったくスズを含まないものでもマンガン青銅のように青銅と呼ばれるものがある。そのためにCu-Sn合金をとくにスズ青銅と呼ぶことがある。青銅は古くから鋳物として使われてきたが,現在でもその特徴を生かして鋳物としての応用が多い。美術品に使用されてきたいわゆるブロンズは,スズ2~8%,亜鉛1~12%,鉛1~3%程度のものである。また,スズ8~12%のものが古くから大砲に使用されて砲金と呼ばれたので,今でも青銅の一部に砲金と呼ばれるものがある。工業的に一般用の鋳物として使われるものには,スズ,鉛,亜鉛がそれぞれ約5%のもの,あるいは約3%,約7%,約9%のものがあり,また約10%のスズに約20%までの鉛を加えた鉛青銅鋳物は軸受材料として優れている。展伸材として使われるものとしてはリン青銅があり,冷間加工後,低温焼きなましを行ったときに優れたばね特性を示し,代表的なばね材料の一つである。また,リン青銅は鋳物としても使われる。銅-アルミニウム合金はアルミニウム青銅と呼ばれる。とくにその鋳物は強さ,耐摩耗性,耐食性をそなえているので,船のプロペラなどに使われる。

キュプロニッケル

銅-ニッケル合金で白銅とも呼ばれ,ニッケルが増すにつれて銅の赤みがなくなり,ニッケル70%程度で銀白色となる。ニッケル量30%程度までの合金がある。板としても使われるが,管としてその耐食性を利用して海水を利用する復水器の伝熱管などの用途がある。

洋銀

銅-ニッケル-亜鉛の合金で,洋白とも呼ばれる。耐食性があって美しい銀白色を呈することから食器や装飾品としての用途があり,また,ばね材料としても優れている。

その他の合金

以上のほかに,ケルメット,含油合金,マンガニンなど特色のある合金がある。

執筆者:大久保 忠恒

銅合金と金属工芸

純銅は展延性に優れ,鍛造素材に適するが,合金として用いることによってさまざまに変化し,鍛造ばかりでなく鋳造,挽物(ひきもの)に適した素材も得られる。銅にスズを加えると,赤色から黄色,淡黄色,白色と色調が変化し,また硬度もしだいに増していく。そのためスズ分の多いものは鍛造より鋳造に適している。

(1)青銅 銅合金のなかで最も一般的な材質。中国唐代には銅銭を指した。日本では元禄7年(1694)の奥書のある《万宝全書》に〈清銅〉とあるのが初見である。清銅は現在の青銅で,銅,スズ,鉛の合金である。青銅は唐金(からかね)ともいわれ,梵鐘,灯籠,香炉,仏像,仏具などの鋳造に広く用いられている。一般に淡黄色をしているが,放置すると青さびを帯びる。青銅の配合比は一定でないが,神亀4年(727)銘の興福寺観禅院鐘の合金比は,銘文によると〈銅四千斤,白 二百六十斤〉とあり,白

二百六十斤〉とあり,白 (びやくろう)をスズとみると,銅93.9%,スズ6.1%の配合率になる。東大寺大仏鐘の場合は《東大寺要録》によると〈熟銅五万二千六百八十斤,白

(びやくろう)をスズとみると,銅93.9%,スズ6.1%の配合率になる。東大寺大仏鐘の場合は《東大寺要録》によると〈熟銅五万二千六百八十斤,白 二千三百斤〉とあり,銅95.8%,白

二千三百斤〉とあり,銅95.8%,白 4.2%になる。これらは銘文,文献によるもので,白

4.2%になる。これらは銘文,文献によるもので,白 中には鉛などの金属を含んでいたと推定される。奈良薬師寺三尊の月光菩薩の台座分析結果では,銅96.4%,スズ1.4%,鉛0.27%,ヒ素1.38%,その他,と報告されている。東大寺大仏の創造時と思われる個所の分析結果は,銅93.5%,スズ1.45%,鉛0.57%,ヒ素2.91%となり,上代ではスズ,鉛が少ない。中世の鎌倉大仏は銅68.0%,スズ8.64%,鉛22.0%でスズと鉛が多く含まれている。

中には鉛などの金属を含んでいたと推定される。奈良薬師寺三尊の月光菩薩の台座分析結果では,銅96.4%,スズ1.4%,鉛0.27%,ヒ素1.38%,その他,と報告されている。東大寺大仏の創造時と思われる個所の分析結果は,銅93.5%,スズ1.45%,鉛0.57%,ヒ素2.91%となり,上代ではスズ,鉛が少ない。中世の鎌倉大仏は銅68.0%,スズ8.64%,鉛22.0%でスズと鉛が多く含まれている。

(2)白銅 銅70~80%にスズ20~30%を混ぜた合金で,青銅より硬くなり,白色をしているところから白銅といわれる。鋳造に適しており,上質の鏡は白銅によって作られている。近代の白銅はニッケルを指している。

(3)佐波理(さはり) 銅にスズ,鉛を加えた合金で,たたくとよい音を発するため響銅(さはり)とも書く。サハリの語は《和名抄》によると新羅の〈サフラ〉から転訛したという。鋳造,挽物仕上げによる器物の製作に適した合金で,法隆寺献納宝物中にみる,いくつもの鋺(わん)/(まり)を入れ子にした加盤(かばん)などがこれに当たる。正倉院宝物の加盤調査の表面観察結果では,銅にスズ,鉛が数%含まれていることが報告されている。室町時代以後,茶器の建水,水指,花瓶などにこの名称が用いられ〈砂張〉とも書かれているが,古代とは成分が異なる。

(4)シンチュウ(真鍮) 黄銅ともいわれ,磨くと黄金のような色がでるので,近世に入って好まれるようになった。《法隆寺縁起幷流記資財帳》(747)の香炉の記述に〈仏分三具・二具鍮石 一具白銅〉とあり,鍮石(ちゆうせき)はシンチュウの古名と考えられ,自然鉱から得たものであろう。鋳造,鍛造いずれにも適しており,法隆寺献納宝物中の鍛造による鵲尾(じやくび)柄香炉は鍮石によったものである。

(5)煮黒味銅(にくろめどう) 山金(やまがね)ともいい,もともと銅に不純物が混じったもので,やや黒ずんだ色をしている。しかし近世では銅に白目(しろめ)(スズ4,鉛1の合金)を加え意識的に合金とする。

→青銅器

執筆者:香取 忠彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「銅合金」の意味・わかりやすい解説

銅合金

どうごうきん

銅を主体とする合金。銅に別の金属または非金属元素の1種または2種以上を加え、銅の優れた特性を生かしつつ改良する目的でつくられる。古くから用いられていた銅合金は銅とスズの合金の青銅で、これは古代の山火事で銅とスズの鉱石が還元されて自然に溶け合ってできた合金を人類が入手し、その内訳を知ったのちは人為的に銅とスズとを配合してつくりだしたものと考えられる。こうして東洋では周代にスズの含有量により青銅を6種に用途分けした金の「六斉」がつくられた。第二の銅合金である黄銅(銅‐亜鉛系)の現れたのはローマ時代といわれ、長く青銅のみの時代が続いた。このため銅合金を青銅という習慣ができ、内外ともに広く銅合金という意味で青銅(ブロンズ)という。スズがまったく入っていない合金にアルミニウム青銅、ニッケル青銅などの名があるのはこのためである。青銅は共析変化があり、鋼と同じように焼入れ、焼戻しの熱処理効果が利用できるので、スズ以外の元素を追加してさらに改良を図っているものがあり、リン青銅はその例である。鋳物用には亜鉛や鉛を加える。

黄銅は亜鉛が38%まで固溶するが、共析変化はないので、この広い固溶による強化に加工硬化を加え、さらに低温焼きなまし硬化という現象を利用して強さを得ている。亜鉛のほかに一つまたはそれ以上の元素を加えた特殊黄銅もあり、鉄、鉛、スズ、ニッケル、マンガン、ケイ素がその例である。この2系統以外でよく使われるものは、前記のアルミニウム青銅(銅‐アルミニウム)、洋白(銅‐ニッケル‐亜鉛)、マンガン銅(銅‐マンガン)、ベリリウム銅(銅‐ベリリウム)、チタン銅(銅‐チタン)、コーソン合金(銅‐ニッケル‐ケイ素)、クロム銅、ジルコニウム銅、低ベリリウム銅などの高力高電導合金、計器用線材のマンガニン、軸受用のケルメット(銅‐鉛)、ばね用の銅‐ニッケル‐マンガン合金などがある。そのほか、50円、100円硬貨の白銅(銅‐ニッケル)がある。

[三島良續]

『『銅および銅合金の基礎と工業技術』(1988・日本伸銅協会)』▽『『JISハンドブック41 金属分析 非鉄編』(1996・日本規格協会)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「銅合金」の意味・わかりやすい解説

銅合金

どうごうきん

copper alloy

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「銅合金」の意味・わかりやすい解説

銅合金【どうごうきん】

→関連項目キュプロニッケル|耐食合金|銅

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...