翻訳|copper

共同通信ニュース用語解説 「銅」の解説

銅

電気を通しやすく、電子機器やモーター、半導体などに幅広く使われる金属資源。再生可能エネルギーや電気自動車(EV)の普及、電力需要の増加などを背景に、2035年までに需要が倍増し、供給不足になるとの予測がある。米エネルギー省の重要物資にリストされ、リチウムなどの希少金属と同様に、確保に向けた資金援助の対象となった。製錬では中国が圧倒的な存在感を持つ。(ワシントン共同)

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「銅」の意味・読み・例文・類語

あか‐がね【銅】

- 〘 名詞 〙

- ① 銅。あか。

- [初出の実例]「始めて銅(アカカネ)、繍(ぬひもの)の丈六の仏像(ほとけのみかた)、各一躯(はら)を造る」(出典:日本書紀(720)推古一三年四月(北野本訓))

- 「七月の修法の阿闍梨。〈略〉また、おなじ頃のあかがねの鍛冶」(出典:枕草子(10C終)一二三)

- ② 「あかがねいろ(銅色)」の略。

- [初出の実例]「あな哀れ、今日もまた銅(アカガネ)の雲をぞ生める」(出典:邪宗門(1909)〈北原白秋〉朱の伴奏・地平)

銅の語誌

( 1 )「説文解字」などに見られる「銅 赤金也」を直訳した、いわゆる字訓注としてできた語か。

( 2 )「観智院本名義抄」の「銅」字の訓アカカネに付された声点によって、第三音節は濁音であることが確認できる。

どう【銅】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙 銅族元素の一つ。元素記号 Cu 原子番号二九。原子量六三・五四六。赤色の金属光沢をもつ金属。等軸晶系。天然には黄銅鉱・斑銅鉱・輝銅鉱・赤銅鉱・藍銅鉱・孔雀石などとして産出。最も古くから用いられた金属で、展性・延性・加工性にすぐれ、強さがある。二酸化炭素・二酸化硫黄または塩分を含む湿気中では表面に明緑色の緑青(ろくしょう)を生じる。酸に侵されやすい。熱および電気の良導体で伝導率は銀についで大きい。電気導体・合金材などとして広く用いられる。〔書経伝‐禹貢〕

- [ 2 ] 〘 接尾語 〙 銅銭を数えるのに用いる。文(もん)。

- [初出の実例]「嚢中に四文銭が三銅(ドウ)」(出典:浄瑠璃・彦山権現誓助剣(1786)七)

改訂新版 世界大百科事典 「銅」の意味・わかりやすい解説

銅 (どう)

copper

周期表第ⅠB族に属する金属元素の一つ。同族の金とともに代表的な有色金属で,和名〈あかがね〉はこの色に由来している。銅は金とともに,おそらく人類が最も古くから使っていた金属であろう。武器などとして加工を行ったのは前6000年ころからと推定されている。フェニキア人はキプロス島に銅の採取場をもっていたので,ローマでは銅をcyprum aes(キプロス島の金属)と呼んでいた。英語名copper,ドイツ語名Kupfer,元素記号Cu等はこれに由来している。

存在

銅の鉱物は種類が多いが,大部分は硫化鉱であり,そのうち主要鉱物は黄銅鉱CuFeS2(Cu34.6%)である。自然銅としてはアメリカのスペリオル湖畔などに産するが,あまり多くない。採掘される銅の鉱石(粗鉱)には,銅の鉱物のほか,岩石や他の金属鉱物も数多く含まれ,鉱床の種類によって随伴する鉱物は異なる。一般に黄銅鉱は黄鉄鉱,磁硫鉄鉱と共存し,またセン亜鉛鉱ZnS,方鉛鉱PbSを伴うこともある。日本では東北地方,とくに秋田県北部に存在する黒鉱鉱床から産出される。黒鉱とは,上記の各鉱物が微細な組織となって共存しているので黒く見えることから名づけられたものである。

→銅鉱物

性質

結晶は立方晶系,面心立方格子構造をもつ。原子半径1.276Å,イオン半径Cu⁺0.96Å,Cu2⁺0.8Å。線膨張率1.7×10⁻5deg⁻1。電気伝導率,熱伝導率はそれぞれ銀の93%,98%で,金よりも大きく,全金属中2番目の大きさである。熱伝導率0.989cal/cm・s・deg(18℃),融解熱は3.11kcal/グラム原子。比抵抗は1.724×10⁻6Ω・cm(20℃)。標準電極電位(Cu2⁺+2e─→Cu)0.337V。モース硬度3。空気中高温では表面に酸化銅(Ⅰ)の核が成長し,しだいに全表面を覆う。酸化銅(Ⅰ)膜の厚さが40nmを超すと表面に酸化銅(Ⅱ)膜の生成が認められるようになる。銅の融点近くなると銅および酸素原子の拡散が容易になり,金属銅中に酸化銅(Ⅰ)が溶け込む。その結果,銅の融点が空気中では20℃も低下する現象がみられる。ハロゲン,硫黄と反応しやすいが,水素,窒素とは高温でもほとんど反応しない。窒素酸化物と反応すると酸化物となる。硫化水素,二酸化硫黄,塩化水素を含む湿った空気に侵される。したがってとくに都市においては銅はしだいにロクショウCuSO4・Cu(OH)2を生ずる。海に近い地方では塩害も加わるため塩基性塩化物CuCl2・3Cu(OH)2を生ずることもある。

銅は酸化数Ⅱ,Ⅰ,0の化合物をつくるが,それらの安定性は状況によって大きく左右される。イオン結晶および水溶液中では2価の銅化合物が安定であるが,アセトン,プロピルアルコール,ニトロメタンなどの有機溶媒中では1価銅の安定性が増大する。また生体中でも,タンパク分子が適当な配位位置を与えるので1価銅を安定化する。電極電位が正であるため,希酸には溶けないが,酸化性の強い酸(濃硝酸など)には溶ける。また錯体をつくる試薬(たとえばシアン化カリウム,アンモニア)にも溶ける。Cu(Ⅰ)は3d10電子配置をもち,d軌道が満たされているので遷移金属性をもたない。その化合物はふつう無色,反磁性である。配位形式は通常正四面体形四配位で,まれには直線形二配位,平面三角形三配位もある。Cu(Ⅱ)は3d9電子配置で,結晶または水溶液中で八面体六配位型構造をとることが多い。この場合,ヤーン=テラー効果により,銅を含む平面内の四つの結合と比べて,それと垂直方向にある二つの結合が約20~30%長くなり,ひずんだ八面体構造をもつものが多いことが大きな特徴である。おもに青または緑系統の色をもつ。錯体の安定度は,同じ酸化数Ⅱの第一遷移元素の錯体のなかで最も大きい。銅は多くの金属と合金をつくる。銅-スズ合金(青銅),銅-亜鉛合金(シンチュウ)はとくに有名である。

製法

粗鉱中の銅の含有量が0.9%以上のものが製錬の対象となる経済的な限度であり,それ以下のものは鉱石とはなりえない。この限度は鉱山の立地条件,選鉱の難易,銅の価格などによっても異なってくる。粗鉱は粉砕され,浮遊選鉱で他の鉱物と分離されて,銅の含有量を高めた精鉱となる。選鉱の難易,銅鉱物の種類によっても異なるが,精鉱中の銅の含有量は20~30%で,他のおもな成分は鉄と硫黄であり,金,銀,鉛,亜鉛,ヒ素,アンチモン,ビスマス,セレン,テルル,ニッケル,白金族金属などを含む。これらの金属はいずれも銅製錬の際に銅と分離されて回収される。精鉱として,オーストラリア,フィリピン,カナダ,チリその他から輸入される量は,日本における銅生産量の90%にも達する。

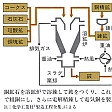

銅の硫化物精鉱から純銅を得るには,精鉱を溶かしてマット(かわ(鈹)ともいう。銅,鉄,硫黄の化合物)とする溶錬工程と,マットから粗銅をつくる製銅工程と,粗銅から不純物を分離して純粋な銅とする電解精製工程の三つの工程を必要とする。

(1)溶錬工程 精鉱中の鉄と硫黄の一部を燃焼する。硫黄は二酸化硫黄SO2となるので,ガスから硫酸として回収される。鉄は酸化鉄(Ⅱ)となり,精鉱中およびフラックスとして加えられるシリカSiO2と結合してスラグ(からみ(鍰))となる。スラグ中のSiO2は30~35%,Feは35~40%で,精鉱中のAl2O3,CaO,MgOなどの脈石成分と,亜鉛と鉛の一部も酸化されてスラグに入る。これはセメント原料として活用される。銅および金,銀,セレンなどほとんどすべての含有金属はマットに濃縮される。マット中の銅,鉄の含有量はそれぞれ35~60%,13~34%である。この工程は日本では1970年代前半までは溶鉱炉で行われていたが,現在では大部分の製錬所で自溶炉が用いられるようになった。自溶炉とは精鉱中の硫黄と鉄を燃やして燃料とする炉で,重油や石炭などによる熱の補給は少なくてすむ。また酸素富化の空気を使用して廃ガス中のSO2の濃度を高め,硫酸としての回収率を高めうる長所ももち,無公害製錬の炉として溶鉱炉に置き換えられた。反射炉も用いられるが,反射炉は精鉱をなるべく酸化させずに溶融してマットをつくる炉であるため,燃料の使用量が多く,廃ガス中のSO2濃度が高い。アメリカなどではもっぱら反射炉が用いられていたが,公害規制が厳しくなり,自溶炉に置き換わりつつある。

(2)製銅工程 溶錬工程で得られたマットは溶けたまま転炉に入れられ,底から空気が吹き込まれて,鉄はFeO・SiO2のスラグとなり,硫黄はSO2に,硫化物となっている銅は酸素と反応して金属銅(粗銅という)になる。溶錬炉と転炉を組み合わせて精鉱から粗銅製造までを連続的に行う連続製銅法が日本で開発され,三菱金属直島製錬所で稼働し,カナダにもすでに技術輸出され,今後の普及が期待される。転炉から生成されるスラグは銅を多く含み,粉砕,選鉱によって銅を回収する。

(3)精製工程 転炉で得られた粗銅には前記の不純物が含まれており,そのため銅はもろく,電気伝導度も低いので,さらに電解精製が行われる。まず粗銅に溶けている酸素を除くため精製炉で還元する。酸素が溶存すると凝固の際にSO2となって放出され,緻密(ちみつ)な陽極用銅板に鋳造されないからである。この銅板を陽極とし,陰極に純銅の薄板(種板という)を用い,硫酸銅(銅として約45g/l),硫酸(遊離硫酸約190g/l)の水溶液中で電気分解をする。陽極中のヒ素,アンチモン,ビスマスの一部と,他の不純物の大部分は不溶性の泥状(陽極スライム)となって電解槽の下にたまり,一部は陽極の表面を覆う。陰極に銅が析出してくるが,これは電気銅といわれ,99.99%以上で,鉛,ヒ素,アンチモン,ビスマスなどの不純物はいずれも0.0001%以下のものが得られる。これらの不純物は電解液中に溶け出し濃縮されるので,電解液は浄液工程に送られ,液処理からCuSO4・5H2O,NiSO4・H2Oなどが副産される。陽極スライムには銀,銅,鉛,セレンが数%から20%,金,テルルが1%前後含まれ,これらの回収が行われる。

用途

最大の用途は電線である。他の金属と合金をつくりやすく,耐食性の優れていることを利用して,化学工業をはじめとするあらゆる産業分野で構造用材として用いられている。また独特の色調をもつことから装飾品,貨幣,建築材ともされる。

→銅合金

執筆者:水町 邦彦+後藤 佐吉

生体と銅

多くの生物に必須な微量金属元素の一つで,とくに植物にとっては重要な不可欠元素である。酵素や呼吸色素タンパク質などに,銅タンパク質として存在する。甲殻類や軟体動物中のヘモシアニンが呼吸色素の代表例で,脊椎動物におけるヘモグロビンと同じく酸素の運搬をつかさどる。ヘモシアニンは酸素を離すと無色であり,結合すると青色となる。酵素中で銅は,原子価の変換(1価と2価)により酸化還元反応に関与する。たとえば,チロシンからメラニンを生ずる反応を触媒するモノフェノールオキシダーゼ(チロシナーゼ),光合成の電子伝達に関与するプラストシアニン,細胞呼吸に関与するチトクロムオキシダーゼ,尿酸を酸化する反応を触媒するウラートオキシダーゼ(ウリカーゼ)や,ビタミンCを酸化する反応を触媒するアスコルビン酸オキシダーゼ,漆の硬化反応を触媒するラッカーゼなどがあげられる。また,動物中では,ヘモグロビン合成の際,鉄の取込みに関与するため,その欠乏は小赤血球症や貧血を引き起こすといわれている。

執筆者:柳田 充弘

銅の技術史

人類の歴史に初めて金属が登場するのは,自然金の砂金であり,続いて自然銅が使われはじめた。自然銅の使用によって,石器時代から銅器時代に入るが,一方では,金石併用時代あるいは銅石時代と表現されるごとく,石器と銅器がともに使用された時代であった。最初の自然金属としての砂金は,漂砂鉱床として元の金鉱床生成の位置から離れた場所に堆積したものを採集したが,自然銅はほとんどが,その生成した銅鉱床の地表,露頭部分に存在している。また砂金は,水中で比重の差を利用して揺り分けられ,たたき延ばして種々の装飾品に成形するのが容易であった。

これに反して,自然銅は,鉱脈生成の当初から純銅に近い成分のものもないわけではないが,大部分は黄銅鉱が自然の環境変化によって酸化されて赤銅鉱(酸化銅鉱),クジャク石(炭酸銅鉱)となり,それらから二次的に自然銅が生成されたと考えられている。自然銅は,99%前後の純分があり,金属として最も特徴があるきわめて粘い性質をもっており,石器時代には,これに類する材料は皆無であった。黄銅鉱をはじめとする鉱石は,たたくと必ず砕ける。石器類も堅硬ではあっても,同様である。これに対し自然銅はいかにたたいても曲がるだけで砕けず,また,それをちぎるのも容易ではない。砂金はたたけばたやすく延びたが,自然銅はそれほど展延性がない代りに粘性に富んでいる。したがって,砂金が発見され採集加工されても極微量であり,直ちに金時代の到来にはならなかったが,銅器時代は,この自然銅の特性が生かされて新時代が始められたと考えられる。

しかしながら,自然銅発見が直ちに銅器時代の発足にはつながらなかった。粘い特性ゆえに自然銅の採集も難しく,その成形加工も簡単ではなかったが,数万年にわたる長年月の間,石器加工の技術が蓄積され,そのうえ砂金の槌打ちによる金属加工技術の習得が自然銅の加工を可能にしたものであろう。大英博物館では,銅の歴史を6000年としているが,世界各地における考古学調査の成果により,銅器時代開始の時期は少しずつさかのぼる傾向にあるといえよう。

自然銅はその大半が赤銅鉱,クジャク石などと共存する事実から,自然銅とともにそれらも採集され,自然銅の成形加工の段階で火の使用が加われば,当然赤銅鉱,クジャク石も火中に投ぜられる機会が生ずる。火も薪のみではなく木炭部分があれば,金属溶錬の基本である鉱石,木炭,送風がそろうことによって,赤銅鉱,クジャク石から銅を得ることが可能となる。かくして,小規模ながら銅鉱石の製錬が着手された。自然銅は粘いうえに,たたくうちにしだいに硬くなるが,これを火で加熱すれば軟らかくなることを経験で知り,そのうち再び焼きなます技法も習得したが,その道程で,鉱石の溶錬は軌道にのりはじめたのであろう。銅鉱石製錬の基本要件は,前記の鉱石,木炭,送風(酸素補給)のほかに,粘土が不可欠である。粘土は鉱石の不要な脈石を除くのに必須で,また,粘土製の器が鉱石あるいは得られる銅の容器としても必要となる。したがって,火の使用のほかに焼物,窯業技術がこれに絡んでくる。

一方,銅鉱床には,鉛,亜鉛,スズ,アンチモンなどの金属が微量ではあるが含有される鉱物が共存しており,赤銅鉱,クジャク石とともに溶かされることによって,自然青銅が得られる。前3000年ころの銅加工品に少量のスズを含有するものがあり,これが自然青銅に該当するものである。なお,これらの共存金属の含有は,銅そのものの溶融温度を低下させる働きがあり,銅より低温で(銅1084.5℃,スズ8%銅合金1000℃,スズ13%銅合金830℃)銅合金が得られやすいという利点も生ずる。一般にきわめて古い時代のスズは,砂金と同じく砂スズとしてアルメニアなどで発見されたとされるが,砂金の採取とともに砂スズも同時に得られたものと考えられる。したがって,前記銅溶錬の場合,自然青銅の利点を知ったうえで,砂スズを加えて青銅を多量に生産する段階に到達したが,ここに銅器時代は青銅器時代に移行することとなった。ほぼ前3000年前後の時期と考えられている。

青銅器加工の特徴は,すべてが鋳造品で,したがって鋳型が必要となるが,ヨーロッパにおいては大部分が石型である。また,鋳造の場合,湯流れをよくし,なお青銅製品を硬くするため数%のヒ素を加えることが行われたが,ヨーロッパで出土する青銅製品には4~7%のヒ素を含有するヒ素青銅が最近報告されている。またヒ素を含有する銅鉱床も,イベリア半島西海岸,アルプス山脈東部,デンマークおよびスウェーデン南部の3地帯に生成されており,ヒ素青銅の供給源として本来のスズ青銅のほかに検討されはじめている。

中国の青銅器時代として殷・周代が知られており,怪奇な文様を鋳出した青銅器が著名であるが,同じ青銅鋳物であっても鋳型は土型であり,粘土製のものを焼成して使用している。ヨーロッパにおける石型ときわだった対照を示しているが,これは鋳型に適した良質の粘土の賦存を物語っている。数十kgに及ぶ大型鋳造品の表面を,きわめて微細精緻な文様で飾る殷周青銅器は精密鋳造技術の粋であり,この伝統は鋳造貨幣の量産につながっている。使用頻度の高い貨幣は,表面を硬化し,文様書体も明確にする必要があるが,殷周青銅器文様鋳造を可能とした精密技術は鋳貨にいかんなく発揮された。中国大陸をはじめ,朝鮮半島,日本およびインドシナ半島の一部は,和同開珎(わどうかいちん),寛永通宝のごとく,これらの伝統を受容した青銅器精密鋳造,つまり貨幣鋳造文化圏ともいうべき地帯となっている。これに対して,欧米における貨幣はギリシアの銀貨をはじめとしてプレス加工による貨幣であり,製造技術においても明らかに極東の文化圏とは異質のものである。

最近中国においては,湖北省黄石市銅緑山で,春秋戦国時代に稼行された大銅山の遺構が発見発掘調査されたが,その結果,地表露頭からは自然銅,赤銅鉱,クジャク石などが,現在とまったく同じ坑道規模で採掘された状況が把握されている。殷・周をはじめとして春秋戦国時代に至るまで鋳造されつづけた青銅器は,これら銅山の銅と中国南部一帯の砂スズによって生産された事実が明らかにされつつある。

一方,昔からティグリス,ユーフラテスおよびナイル川流域に勃興した二大文明の発展に関連して,中近東一帯の産銅がとり上げられている。ことにcopperの語源に由縁のあるキプロス島の銅についてはよく知られているが,最近ロンドン大学を中心とする金属考古学の成果によって,シナイ半島付近の産銅遺跡の詳細が明らかにされつつある。ことに南イエメンのティムナTimnaでは,多数の採掘跡,製錬炉跡,からみなどが発見され,最初の自然銅採集の段階から酸化鉱溶錬,それに引きつづく硫化鉱製錬への発達過程が,しだいに判明しつつある。ヨーロッパにおいても,チロルのミッターベルク銅山のごとく青銅器時代から引きつづき産銅のある地域,スペインのリオティント銅山地域などが金属考古学の対象として調査が進められている。黄銅鉱(硫化鉱)からは直接銅がとれず,まず硫化銅と硫化鉄の混合物であるかわを得,それをあらためて溶錬して銅にする2段の工程を経る必要があるが,青銅器時代末期には,酸化鉱が減少し,硫化鉱の処理の段階に入っていたものと考えられる。

ローマ時代には,銅と異極鉱(含水ケイ酸亜鉛鉱でカラミンcalamineともいう)の粉末を木炭とるつぼに密封して加熱し黄銅(シンチュウ,カラミンブラス)を得る方法が開発された。ヨーロッパには金の産出がほとんどなかったので,黄金色を呈したカラミンブラスは,金に代わる高価な金属としての取扱いを受け,前30年ころから後137年にかけ,アウグストゥス,ティベリウス,ネロらによって黄銅貨幣として流通させられている。黄銅は,その色のみならず機械的にも圧延性が良好で,中世以降においても,ローマ時代以来の独特なるつぼ方式によって製造され,線引きされた黄銅線は,羊毛をくしけずる梳毛器(そもうき)の線材として不可欠で,服飾品のピン,鍵の用材,時計機械部品材料として幅広い用途があったという。一方,銅はその耐食性から屋根板,水道用管などに使用され,寺院建築には欠かせない材料であった。

日本では,仏教の伝来とともに銅製,青銅製の仏像,黄銅(鍮石(ちゆうじやく),中尺)製の仏具などが将来されているが,銅量約500tを使用した奈良東大寺の大仏造立は,銅の技術文化史上画期的な出来事であった。《正倉院文書》によれば,使用された原料銅には,重量25kg前後の熟銅,未熟銅あるいは約8kgの生銅があり,いずれも板状の塊であったと記録されている。現在の山口県長登鉱山付近から産出したと推定されるが,熟銅,生銅の別がある点から,前述の黄銅鉱製錬の段階に達していたものと判断される。近世以降の日本独特の製錬方式として真吹(まぶき)があるが,奈良時代すでにその吹き方が始められていたと考えられる。より古い弥生・古墳時代の産銅については,自然銅を中心に国内各地で採掘されたと推測できる事実が増えており,今後の検討の展開が期待される。

銅はその導電性の良さから,電線をはじめとして電気機械材料として不可欠のものになっているが,1880年前後T.A.エジソンらの発電機,電動機の発明がきっかけで,電気用銅の需要が急激に増大した。明治初期,電信用電線はすべて鉄線であったが,明治20年代中ごろから銅電線に切り替えられるに至った。電信送信の面からしても,鉄線の5倍以上にも及ぶ送字実績が得られるほどの効果をあげたという。銅のもつ展延性,耐食性,導電性によって,古来金属として幅広い用途をもって人類文化の発展に寄与してきたが,今後は導電性に重点をおきながらも,なお耐食性,展延性を発揮できる材料として,基礎工業材料の重要さを失わないで引きつづき使われるであろう。

執筆者:葉賀 七三男

日本における生産,流通の歴史

産銅の記録上の初見は698年(文武2)で,因幡国,ついで周防国から銅鉱を献じたといい,708年武蔵国より和銅(にぎあかがね)すなわち自然銅を献じている。朝廷では慶雲の年号を和銅と改め,近江国で銅銭の和同開珎を鋳造させ,ついで河内,山城などでも同銭をつくらせた。しかし銅の採掘はおそらく記録以前に始まり,古墳時代にまでもさかのぼるであろう。8世紀以来,産銅地として前記のほか備中,備後,豊前などがあったが,平安時代になると長門,周防両国が主産地となっている。和同開珎以下958年(天徳2)鋳造の乾元大宝まで,いわゆる皇朝十二銭が鋳造された。鋳銭用の銅,鉛は産地の国に採銅所と呼ぶ官営の鉱業所を設け,所在国および所定の諸国より正税,庸物などのうち料物を供与して採掘経費にあてた。料物の送付を闕怠すれば採銅が困難となる。9世紀中ごろからその傾向が著しくなるが,10世紀中期の藤原純友の乱には長門国採銅所への料物をまったく欠き,当時唯一の周防の鋳銭司の焼亡とともに,採銅・鋳銭事業に大打撃を与えた。平安時代後期より鎌倉時代にかけて,確実な史料にみられるほとんど唯一の産銅地は摂津国能勢郡である。

15世紀になって産銅が増加したらしく,従来外国貿易の輸出品中にみなかった銅が,遣明船や朝鮮渡航船の積載した重要輸出品となってきた。当時の産銅地として知られるのは備前,備中,但馬,美作の諸国である。16世紀にも産銅はしだいに増加したようだが,17世紀中期以後銅鉱業は飛躍的発展を遂げた。この経過で中国,九州などの西日本の銅山は比較的早期に開かれたが,尾去沢鉱山,阿仁鉱山が銅山として発足したのは1660年代,足尾の開坑はやや古いが発展したのは同じころで,別子銅山の開坑は1691年(元禄4)であった。銅は17世紀中期ころより長崎貿易の重要輸出品となり,同世紀末に輸出高は最多に達した。幕府は鎖国後も銀の海外流出がはなはだしいので1668年(寛文8)その外国持出しを禁じ,やがて銀に替え持出しを認めた金の流出をも警戒し,市法貿易法により輸入貨物銀高を多少とも抑えようとし,さらに85年(貞享2)輸入貨物銀高を制限した(定高(さだめだか)貿易法)。かくて金銀流出の抑制に成功したが,それには銅の輸出増加が寄与している。しかも輸入品の国内需要の関係もあり,輸入量の適当な確保を必要とする面もあった。95年代物替(しろものがえ)すなわち銀1万8750kgに相当する銅の輸出をもって輸入品購入を許可した。こうして17世紀最末期には1ヵ年輸出銅高は中国船3600~4200t,オランダ船1200~1750tに達した。幕府は1698年に1ヵ年長崎輸出銅高534万1200kgを定額とした。このころ国内必要銅高は1ヵ年ほぼ960tほどとみられるが,前述の輸出銅定額を実施するには,粗銅で約6750tの年産が必要となる。しかしこれだけの産銅を保持することは困難で,産銅高も輸出銅高も減少する傾向にあり,1715年(正徳5)の海舶互市新例で銅の代物替なども廃止された。銅銭鋳造は1636年以来諸所の銭座で寛永通宝銅一文銭をつくらせ,その後しばしば鋳銭が行われたが,ことに1697-1709年(元禄10-宝永6)には江戸,京都で多量に鋳造された。

幕府は長崎輸出銅を確保するためにも1701-12年,1738-50年(元文3-寛延3),1766-1868年(明和3-明治1)の3度,大坂に銅座を置き,銅の集荷,製錬,売買などを統制し,銅座廃止の期間はやはり大坂に銅会所を置いて輸出銅を取り扱った。1754年(宝暦4)当時の輸出銅定高は310万斤であったが,秋田,盛岡(尾去沢),別子立川の3銅山の産銅をもって充当することになった。江戸時代は諸国銅山の荒銅は大坂に回送され,大坂の吹屋で鉸銅(しぼりどう),間吹銅に吹き,これを輸出用の棹銅や地売用の丁銅,丸銅,長棹銅その他,種々の型銅に小吹した。荒銅には銀を含むものが多いので南蛮吹によって灰吹銀を抜きとるが,抜銀された銅を鉸銅という。しかし含銀の少ない荒銅は南蛮吹せず間吹して吹銅とする。多田,生野のように山元でかなり早くより南蛮吹を行った鉱山もあったが,後には銀鉸を行うところが増加した。秋田藩で1772年(安永1)から山本郡加護山(かごやま)で,阿仁銅山の産銅より灰吹銀を鉸らせたのがその例である。

執筆者:小葉田 淳 明治維新後,政府は鉱山官収の方針を採用して佐渡,生野などの主要金銀鉱山を官営としたが,銅山は民営で開発が続けられたものが多く,官収されても足尾鉱山,小坂鉱山のように早期に民間へ払い下げられた。富国強兵・殖産興業政策に沿って鉱山開発には多くの御雇外国人が招かれ,開坑,採鉱における火薬,ダイナマイトの利用,排水ポンプの採用,溶鉱炉製錬法の導入が図られた。足尾の発電所設置による電化推進,小坂の黒鉱製錬法創始などはそうした導入の成果であった。その結果,古河,住友,藤田など有力な産銅業を生み出した。1874年に約2000tであった産銅量は,87年に1万tを超え,1907年に4万t弱,第1次大戦中には10万tに達し,アメリカ,チリに次ぐ世界有数の産銅国に数えられた。この間,明治期を通じて産銅の6~9割が海外に輸出され,生糸,綿糸に次ぐ重要輸出品であった。近代技術の導入による産銅業の急成長は,反面で〈鉱毒,鉱害〉という大きな社会問題も生み落とした。渡良瀬川の水質汚染による足尾鉱毒事件や,製錬所排煙の被害が発生した別子,小坂,日立などの煙害事件のため,有力鉱山はことごとく付近農民との激しい対立を生み,その解決に迫られた。

第1次大戦後は,海外新興産銅国の発展と電力業の展開に伴う電線などの内需増大によって,日本は一転して輸入国となった。国内生産は約7万tで推移し,満州事変後には国内生産に匹敵する輸入が必要となった。また銅鉱石の輸入製錬も始められた。こうした方向は,第2次大戦後に加工部門が一段と拡大したなかでさらに進み,50年代末に秋田県北部で黒鉱鉱床が発見されたとはいえ,国内資源がいっそう枯渇し,銅生産の重点はスクラップおよび輸入鉱石の製錬部門に移った。60年代中葉には産銅約45万tのうち,国内鉱産出11万t,輸入鉱産出18万tであった。状況は70年代のドル危機による円切上げ,石油危機の激動のなかでさらに悪化し,足尾,別子など主要鉱山の閉山が続出し,国内資源開発はわずかな例外を残すだけになった。

執筆者:武田 晴人

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「銅」の意味・わかりやすい解説

銅

どう

copper

周期表第11族に属し、銅族元素(貨幣金属元素ともいう)の一つ。銀、金とともに貨幣金属ともよばれる。単体は赤色の光沢ある金属である。

歴史

銅は天然にも金属として産することがあり、また鉱石の製錬法も比較的簡単な金属なので、きわめて古い時代から利用されていた。エジプト、バビロニア、アッシリアの遺跡から6000年以前のものが発掘されており、石器時代のあとでいわゆる銅器時代をつくった。その後、スズとの合金である青銅がつくられ、青銅器時代として人類文化発達の一時代を画した。中世に入って、青銅とともに教会の鐘や装飾品、さらに火薬の発明とともに大砲などに鋳造され、生産額もかなりの量になったようである。

産業革命の時期に入ると、鉄と並んで機械用材料として大量に使われるようになった。さらに19世紀末からの電力の利用発展により、電線をはじめとする電気材料としての需要が急増し、20世紀に入って採鉱、製錬の近代化が進み、圧延機、伸線機などの加工技術も発達して近代産業における重要な地位を確立した。

中国および日本では、古く金、銀とともに三品とよばれ、また五色(ごしき)の金(かね)(黄金(こがね)=金、白金(しろがね)=銀、赤金(あかがね)=銅、黒金(くろがね)=鉄、青金(あおがね)=鉛)の一つであった。日本の古代遺跡からは多くの銅器、青銅器(銅剣、銅矛(どうほこ)、銅鐸(どうたく)など)が発見されているが、それらが日本で古く産出された銅によるものであるという証拠はみいだされていない。多くは中国、朝鮮などより入ってきたものが原料とされている。貨幣としての銅銭はかなり古くから中国(中国では紀元前4世紀ごろには銅貨が流通していた)より入ってきていたが、694年には鋳銭司(ちゅうせんし)が置かれたという記録もあり、さらには708年に初めて秩父(ちちぶ)地方から銅を産し、それにより和銅と改元されたという記録がある(『続日本紀(しょくにほんぎ)』)。

[中原勝儼]

命名の由来

古く地中海のキプロス島から産出したので、ローマ人は銅のことをaes Cyprium(キプロス島の金属)と称したが、これからのち、ラテン語でcuprumとよぶようになった。ヨーロッパの各国語の多くは、これから生じたものと考えられる。またギリシア語の銅を意味するkalkosは古くから冶金(やきん)などが盛んに行われていたエウボイア島の主要都市カルキスChalcisに由来するものといわれている。漢字の銅は赤い金(かね)を意味するといわれる。

[中原勝儼]

存在

主として硫化物、酸化物、または炭酸塩となって産出する。銅鉱物は150種以上が知られているが、黄銅鉱、斑銅鉱(はんどうこう)、輝銅鉱、赤銅鉱、くじゃく石(孔雀石)、藍銅鉱(らんどうこう)などが主要な鉱物である。日本では黄銅鉱が主要な原料鉱物である。秋田県北部に大規模な鉱床が発見されており、その推定埋蔵量は7500万トンとされている。まれに自然銅として産出することもある。自然銅はアメリカ・ミシガン州で大量に採掘されている。

2011年の世界の銅鉱石生産量は約1624万トンで、主要国はチリ(約32.4%)、中国(約7.8%)、ペルー(約7.6%)、アメリカ(約7.0%)である。また電気銅の生産量は約1979万トンで、アジア(約45.8%。うち日本6.7%)、北南米(約27.9%)、ヨーロッパ(約18.7%)、消費量は約1947万トンで、アジア(約63.1%。うち日本5.2%)、ヨーロッパ(約20.8%)、北南米(約14.1%)となっている。

[中原勝儼]

製法

乾式製錬で粗銅をつくり、これを電解精錬で純銅とする方法と、湿式製錬による方法とが行われているが、現在では乾式製錬のほうが多く行われている。

[中原勝儼]

乾式製錬

浮遊選鉱などで品位を高めた硫化鉱を煆焼(かしょう)したのち、溶鉱炉で熱すると、珪砂(けいさ)はスラグとなって上に浮き、銅はおもに硫化銅(Ⅰ)の形で鈹(かわ)となって融解して沈む。これを転炉に注入し、底のほうから空気を吹き込むと、次のような変化がおこって銅が遊離する。

2Cu2S+3O2―→2Cu2O+2SO2

2Cu2O+Cu2S―→6Cu+SO2

これを型に入れ固化したものを粗銅というが、これを陽極とし、硫酸銅(Ⅱ)の硫酸酸性溶液を電解液として電解精錬を行い、純銅(電気銅といっている)を得る。現在、銅地金は大部分電気銅であるが、さらに品位の低い地金も規格で決められている。電気銅の品位は普通99.99%である。

[中原勝儼]

湿式製錬

鉱石中の銅、亜鉛をあわせて回収しようとする方法で、鉱石を焙焼(ばいしょう)し、銅、亜鉛の硫酸塩とし、水で浸出して電解槽に入れる。初めに銅電解をして銅を得たのち、亜鉛電解を行って亜鉛を得ている。湿式法は、もともと乾式法で採算のとれない貧鉱を処理する方法であるが、最近では品位の十分高い銅、亜鉛鉱石に対しても行われている。ただし、それほど多く行われていない。

[中原勝儼]

性質

展性、延性、加工性に富み、かつ強さがある。熱および電気の伝導率は銀に次いで大きく、それぞれ銀の93%、98%で全金属中3番目の大きさである。乾燥した空気中では安定であるが、湿った空気中に長時間放置すると、塩基性炭酸銅やその他の塩基性塩を生じて緑色の緑青(ろくしょう)を生じ、表面を覆う。熱すると暗色の酸化銅(Ⅱ)を生じ、1000℃以上に熱すると、赤紫色の酸化銅(Ⅱ)を生ずる。硝酸および熱濃硫酸によく溶け、濃硫酸に溶けるときは二酸化硫黄(いおう)を生ずる。また塩酸にも徐々に溶ける。アンモニア水とは錯塩をつくり、酢酸などの有機酸にも容易に溶ける。

[中原勝儼]

用途

銅そのものはもちろん、黄銅、青銅、アルミニウム青銅、ベリリウム銅など、合金としての用途もきわめて広く、とくに電線をはじめ伸銅品として多く使われている。電線には、電気銅を溶解して両端を細くした角棒状に鋳込んだ棹(さお)銅を用い、これを荒引き線とし、各種の電線に加工する。また伸銅品は電気銅その他の合金用金属、銅屑(くず)、銅合金などを適当に配合して溶解し、所定の成分に調整して鋳込んだ銅塊を原料とし、板、棒、管、線などに加工する。銅板は俗に「あか」あるいは赤金(あかがね)といわれ、熱の伝導性と耐食性を生かして、鍋(なべ)をはじめ一般什器(じゅうき)にも使われる。また銅貨はスズ2~10%程度の青銅である。このほか金、銀その他の合金として各種のものが知られている。

[中原勝儼]

人体と銅

人体には銅が約80ミリグラム含まれている。おもに筋肉や骨、そのほかの組織や血中に存在している。銅の人体での役割は鉄と関係が深い。血色素であるヘモグロビンは鉄と結合して合成される。このときの鉄の取り込みに銅が必要である。また、鉄が腸管から吸収されるのを助ける作用もある。そのほか、酵素の構成成分として乳児の成長、血液凝固、糖やコレステロールの代謝などに関係している。

銅を比較的よく含む食品は肝臓(レバー)で、そのほかココアやチョコレートにもかなり含まれる。ほかの食品にも微量成分として存在する。銅が不足すると鉄代謝障害による貧血、骨異常、成長障害などがおこり、一方で調理器具や飲料水による過剰摂取の例がある。食事からとるべき量については、「日本人の食事摂取基準」(厚生労働省)により、目安量や推奨量、および過剰摂取による健康障害のリスクを下げるための上限量が設定されている。

[河野友美・山口米子]

『日本化学会編『有機金属錯体』第4版(1991・丸善)』▽『糸川嘉則・五島孜郎編『生体内金属元素』(1994・光生館)』▽『東野治之著『貨幣の日本史』(1997・朝日新聞社)』▽『糸川嘉則編『ミネラルの事典』(2003・朝倉書店)』▽『佐々木稔編著、赤沼英男・神崎勝・五十川伸矢・古瀬清秀著『鉄と銅の生産の歴史――金・銀・鉛も含めて』増補改訂版(2009・雄山閣)』▽『菱田明・佐々木敏監修『日本人の食事摂取基準2015年版――厚生労働省「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書』(2014・第一出版)』▽『経済産業調査会編・刊『鉱業便覧』各年版』

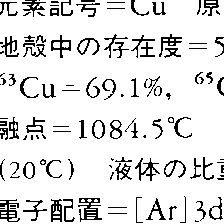

銅(データノート)

どうでーたのーと

銅

元素記号 Cu

原子番号 29

原子量 63.546±3

融点 1083.4℃

沸点 2570℃

比重 固体 8.96(測定温度20℃)

液体 8.3(測定温度1083℃)

結晶系 立方

元素存在度 宇宙 (Si 106個当りの原子数)

919(第25位)

地殻 55ppm(第25位)

海水 0.03μg/dm3

普及版 字通 「銅」の読み・字形・画数・意味

銅

常用漢字 14画

[字訓] あかがね

[説文解字]

[金文]

[字形] 形声

声符は同(どう)。〔説文〕十四上に「赤金なり」とあり、周初の〔麦鼎(ばくてい)〕や〔

(ろくき)〕に赤金を賜うことがしるされている。単に金ということもあり、金文に「金を

(ろくき)〕に赤金を賜うことがしるされている。単に金ということもあり、金文に「金を たり」といい、〔詩、魯頌、

たり」といい、〔詩、魯頌、 水〕に「大路南金」と称するものは、みな銅をいう。淮夷の地に産する南金は、その質が良好なものであったらしく、古く安

水〕に「大路南金」と称するものは、みな銅をいう。淮夷の地に産する南金は、その質が良好なものであったらしく、古く安 の方面に独自の青銅器文化があった。兵器にも用いられ、楚王の器に「戰ひて兵銅を

の方面に独自の青銅器文化があった。兵器にも用いられ、楚王の器に「戰ひて兵銅を (え)たり」とあり、それを以て宗

(え)たり」とあり、それを以て宗 の器を作ったことをしるしている。

の器を作ったことをしるしている。[訓義]

1. あかがね、どう。

2. 銅製の器、銅器。

[古辞書の訓]

〔和名抄〕銅 赤金なり。阿加々

(あかがね)〔名義抄〕銅 アカガネ・カスム 〔

(あかがね)〔名義抄〕銅 アカガネ・カスム 〔 立〕銅 アカガネ・カタム

立〕銅 アカガネ・カタム[熟語]

銅

▶・銅印▶・銅烏▶・銅花▶・銅荷▶・銅貨▶・銅瓦▶・銅角▶・銅活▶・銅官▶・銅

▶・銅印▶・銅烏▶・銅花▶・銅荷▶・銅貨▶・銅瓦▶・銅角▶・銅活▶・銅官▶・銅 ▶・銅鐶▶・銅器▶・銅匱▶・銅儀▶・銅圭▶・銅券▶・銅硯▶・銅壺▶・銅鼓▶・銅坑▶・銅鉱▶・銅渾▶・銅砂▶・銅史▶・銅字▶・銅臭▶・銅章▶・銅鉦▶・銅鍾▶・銅色▶・銅人▶・銅青▶・銅船▶・銅銭▶・銅像▶・銅池▶・銅

▶・銅鐶▶・銅器▶・銅匱▶・銅儀▶・銅圭▶・銅券▶・銅硯▶・銅壺▶・銅鼓▶・銅坑▶・銅鉱▶・銅渾▶・銅砂▶・銅史▶・銅字▶・銅臭▶・銅章▶・銅鉦▶・銅鍾▶・銅色▶・銅人▶・銅青▶・銅船▶・銅銭▶・銅像▶・銅池▶・銅 ▶・銅柱▶・銅釘▶・銅狄▶・銅斗▶・銅沓▶・銅

▶・銅柱▶・銅釘▶・銅狄▶・銅斗▶・銅沓▶・銅 ▶・銅薄▶・銅

▶・銅薄▶・銅 ▶・銅盤▶・銅板▶・銅版▶・銅表▶・銅符▶・銅粉▶・銅兵▶・銅幣▶・銅片▶・銅舗▶・銅墨▶・銅末▶・銅鑼▶・銅落▶・銅竜▶・銅緑▶・銅蠡▶・銅輦▶・銅漏▶

▶・銅盤▶・銅板▶・銅版▶・銅表▶・銅符▶・銅粉▶・銅兵▶・銅幣▶・銅片▶・銅舗▶・銅墨▶・銅末▶・銅鑼▶・銅落▶・銅竜▶・銅緑▶・銅蠡▶・銅輦▶・銅漏▶[下接語]

黄銅・敲銅・金銅・採銅・紫銅・赤銅・熟銅・吹銅・青銅・精銅・善銅・鋳銅・冶銅・練銅・漏銅

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

化学辞典 第2版 「銅」の解説

銅

ドウ

copper

Cu.原子番号29の元素.周期表11族遷移元素.原子量63.546(3).質量数63(69.17%),65(30.83%)の安定同位体と,52~80の27種の放射性同位体が知られている.英語の元素名copperは,ローマ時代に銅鉱石を産出したキプロス島のラテン名cypriumからとられた銅のラテン名cuprumが変化したもの.元素記号もその最初の2文字をとった.宇田川榕菴は,天保8年(1837年)に出版した「舎密開宗」で,これを音訳して究布律母(キュプリュム)としている.銅という文字は紀元前中国の春秋戦国時代から使われていたとされる.

天然銅のほか,鉱物として黄銅鉱CuFeS2(もっとも多い),くじゃく石Cu2CO3(OH)2,輝銅鉱 Cu2S,赤銅鉱 Cu2O,黒銅鉱CuOなどがある.地殻中の存在度75 ppm.銅鉱石の埋蔵量は,チリが断然多く40% 弱,ついでアメリカ,中国,ペルー各7% 以下など.歴史的には,日本は世界有数の産銅国で,明治年間に至るまで銅はわが国の主要輸出品であった.慶雲5年(708年)に武蔵国秩父郡から和銅(自然銅)が献上され,年号を和銅と改元し貨幣鋳造(和銅開珎)がはじまり,大仏の鋳造が天平16年(744年)から天平勝宝3年(751年)まで行われた.よく知られる足尾銅山は慶長15年(1610年),別子銅山は元禄3年(1690年)の開坑であり,昭和47年(1972年)に最大銅鉱石生産量12万t を記録した.その後,貿易の自由化や公害問題に対する対策が負担となり,経済性に劣る多くの鉱山が閉山し,平成6年(1994年)3月の花岡鉱山の閉山により日本に銅鉱山はなくなった.銅鉱石の輸入先は,チリ,インドネシアの2か国で70% に近い(2003年).銅の製錬には乾式法と湿式法とがある.乾式法は黄銅鉱を対象とする方法で,従来は,浮遊選鉱後,約600 ℃ でばい焼して揮発性の不純物,ヒ素,水銀,硫黄の一部などを除き,けい石を加えて酸化鉄をスラグとして取り除き,溶鉱炉,反射炉で約1200 ℃ で熱して銅と鉄の硫化物の混合物(マット)を得る.これを転炉に移して酸素富化空気を吹き込んで粗銅( > 98.5%),電解工程を経て純銅(電気銅 > 99.99%)とする.近年,溶鉱炉は姿を消し,反射炉も主役を降りつつあり,かわってフィンランドで1949年に登場した低コストの自溶炉が主流となった.この方法では,乾燥した精鉱を炉頂上部から酸素富化熱空気流で炉内に吹き込み,硫化銅鉱の酸化熱を利用して燃料消費量を大幅に減らしてマットを得ることができる.乾式法は硫化銅鉱物にしか適用できないので,それ以外の銅鉱物を原料とするSX/EW(Solvent Extraction/Electrowinning)法とよばれる湿式法が1960年代に登場した.SX/EW法は,採掘した鉱石の堆積に希硫酸を散布して銅を浸出させ,オキシム系試薬による浸出溶液の溶媒抽出後,電解工程により電気銅として回収する.本法は生産コストが乾式法に比べて格段に低いため,1980年代から有力となり,世界の銅生産量の20% が本法によっている(2006年).赤色光沢のある金属.結晶は立方晶系,面心立方格子.密度8.96 g cm-3(20 ℃),8.3 g cm-3(融点の液体).融点1083.4 ℃,沸点2570 ℃.定圧モル熱容量24.47 J K-1 mol-1(25 ℃).線膨張率0.162×10-4 K-1(0~101 ℃).熱伝導率402 W m-1 K-1(27 ℃).融解熱13.3 kJ mol-1(1083 ℃).蒸発熱305 kJ mol-1(2575 ℃).電気抵抗率1.6730×10-6 Ω cm.抵抗率の温度係数6.8×10-3 K-1(20 ℃).標準電極電位(Cu2+/Cu)0.337 V,(Cu+/Cu)0.520 V.第一イオン化エネルギー745.5 kJ mol-1(7.726 eV).酸化数1~3.銀に次ぐ電気および熱の良導体.乾燥した空気中では安定であるが,湿気のある空気中では二酸化炭素,二酸化硫黄,塩分などの存在下で塩基性塩(緑青)を生じる.硝酸などの酸化力のある酸に易溶,非酸化性の酸に難溶.酸素との反応では,1000 ℃ 以下では酸化銅(Ⅱ)に,さらに高温では酸化銅(Ⅰ)となる.水素,炭素,窒素とは高温でも直接結合しない.一価の化合物は不溶性の塩および錯体として安定である.二価の塩および錯体が一般的である.三価の化合物は錯体として知られている.

銅としてのほか,黄銅,青銅,洋銀などの合金の主成分としての用途がある.国内需要は,2005年には電線・ケーブル向け80万t,銅および銅合金の板条,管,棒,線など伸銅品が100万t であった.電線は建設向けがもっとも多く45%,ついで家電・IT・電装品向けが25%,自動車向け10%.通信用需要は光ファイバー化により減少した.伸銅品の50% 弱が半導体・デジタル家電・携帯電話などの電子機器向け板条製品,ついで30% 弱が水栓金具・バルブ,自動車向けパーツ,デジタル家電向けの黄銅棒製品.可溶性塩は有毒である.「銅及びその化合物」は労働安全衛生法施行令の「名称等を通知すべき危険物及び有害物」である.[CAS 7440-50-8][別用語参照]銅化合物

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「銅」の意味・わかりやすい解説

銅【どう】

→関連項目粗銅|耐候鋼|耐食合金|非鉄金属

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

漢方薬・生薬・栄養成分がわかる事典 「銅」の解説

どう【銅】

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「銅」の意味・わかりやすい解説

銅

どう

copper

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「銅」の解説

銅

どう

Cu

青銅器は鉄器とともに大陸から伝来。708(和銅元)年武蔵秩父からの和銅献上は有名。奈良時代から銅銭・仏像鋳造など需要が増大し採鉱が進んだ。日宋・日明貿易では輸出品となり,生産量も増大し,16世紀に製錬法が進歩,足尾・尾去沢・阿仁・別子などの鉱山が開発された。江戸中期には最高の生産量となり,減産した銀に代わり世界有数の輸出国となった。その後減産したため,幕府は銅座を設け統制した。明治維新後,近代技術を導入し,特に電気工業用で再興をはかった。第一次世界大戦後,産銅カルテルが結成された。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

食の医学館 「銅」の解説

どう【銅】

栄養・生化学辞典 「銅」の解説

銅

世界大百科事典(旧版)内の銅の言及

【銅細工】より

…金工の一種。8世紀中葉から銅工の名をもって現れるが,彼らは官営工房の造東大寺司,興福寺金堂造物所,内匠寮に所属した。律令体制の衰退とともに官営工房から出た彼らは,平安京にあっては金工が蝟集する七条あたりに住していたものと思われるが,平安時代後期から鎌倉時代初頭にかけて,大きく力を伸張し,たとえば1186年(文治2)には七条の銅細工が,紀伊国由良庄を押妨したとして訴えられているのは(《吾妻鏡》),そうした動向をよく語っている。…

【海洋汚染】より

…自動車のエンジンのアンチノック剤として使用された四エチル鉛が,ガソリンとともに燃えて酸化鉛となって大気中を運ばれ,海面に落下するためである。また鉱・工業からの廃液中の銅が沿岸のカキを汚染し,緑色の有毒カキが生産されたことも有名な事件である。(3)DDT,PCBの汚染 農業の生産性を高めるために,どこの国でも,多量の化学肥料や農薬を用いている。…

【コッパー・ベルト】より

…アフリカ南部のザンビアからコンゴ民主共和国にかけて連続する,長さ約500km,幅約80kmの世界有数の銅鉱床地帯。ここから生産される銅により,両国はアメリカ,ロシア,チリに次ぎ,カナダと並ぶ主要産銅国となっており,世界の陸上銅資源の12%を埋蔵していると推定されている。…

【資源】より

…ひとくちに資源・エネルギーとあらゆる資源をひとまとめに扱うことが多いが,実際の資源問題の展開のしかたは資源の種類によって違い,とくに需要と供給の経済動向からみるとエネルギーは他の資源ときわ立って違う。たとえば昔は高価であった銅は有史以来の実質価格でみるかぎり下がりつづけており,今後上がる可能性は少ないとみられている。一方エネルギー価格は上がりつづけているという。…

【鉛】より

…粗鉛中には,大部分の金,銀,ビスマス,一部のヒ素,アンチモン,スズが吸収されている。銅は,含まれる量が少ないときや焼結鉱の脱硫度が低いときには粗鉛中に,その他の場合は鉄の硫化物とともにかわ(鈹)をつくる。亜鉛は大部分がからみに入る。…

【日朝貿易】より

…このうち私貿易は,密貿易や国家機密の漏洩などの弊害が伴ったため,後には禁止されることが多くなった。輸出品は,大別すると鉱山物(銅,スズ,硫黄など),国内工芸品(漆器,屛風,扇など),東南アジア産品(コショウ,ミョウバン,蘇木(そぼく),犀角,白檀,沈香など)であったが,足利氏の輸出品は国内工芸品が多く,対馬島宗氏は東南アジア産品が多いなど,交易者の地域的特性によって内容が異なっていた。輸入品は,米,豆,織物類(麻布,綿布など)が多く,ほかにニンジン,花蓆,皮類(トラ,ヒョウなど),種子(松の実,榛子など),あるいは日本側の要請により,大蔵経・仏具・朝鮮本が贈られることがあった。…

【非鉄金属工業】より

…非鉄金属とは広義には鉄以外の金属の総称であるが,一般的には銅,鉛,亜鉛,スズ,タングステンなどの金属を指し,アルミニウムやマグネシウムなどは軽金属,金,銀,白金などは貴金属として区別することが多い。なかでも銅,鉛,亜鉛は各種の基礎資材として大量に使用され,資源も豊富なため,ベースメタルと呼ばれる。…

【非鉄金属鉱業】より

…非鉄鉱物資源を探査・発見し,これを採掘・取得し,選鉱・製錬する産業。非鉄金属とは広義には鉄以外の金属すべてのことであるが,一般的には銅,鉛,亜鉛,スズ,ニッケル,コバルト,タングステンなどのことを指し,金,銀などは貴金属,アルミニウム,マグネシウム,チタンは軽金属として区別されることが多い。世界の生産量(含有量)は銅鉱1002万tで,うちチリ249万t,アメリカ185万t,旧ソ連80万tなど,鉛鉱は269万tで,うちオーストラリア45万t,アメリカ41万t,中国40万tなど,亜鉛鉱は700万tで,うちカナダ111万t,中国100万t,オーストラリア90万tなど,スズ鉱は19万4600tで,うち中国5万4000t,インドネシア4万6100t,ペルー2万2300tなどである(1995)。…

※「銅」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...