精選版 日本国語大辞典 「風流志道軒伝」の意味・読み・例文・類語

ふうりゅうしどうけんでんフウリウシダウケンデン【風流志道軒伝】

改訂新版 世界大百科事典 「風流志道軒伝」の意味・わかりやすい解説

風流志道軒伝 (ふうりゅうしどうけんでん)

談義本。風来山人(平賀源内)作。1763年(宝暦13)刊。5巻。《根南志具佐(ねなしぐさ)》に続く平賀源内の2作目の小説。当時浅草の境内で滑稽な身ぶりで世相の風刺をしている深井志道軒という講釈師がいたが,源内はこれにほれこみ,この志道軒を天才に仕立てその経歴を小説にした。若いとき僧侶になろうと思っていた志道軒の前に,風来仙人が現れ,もっと経験を豊富にせよと諭す。そこで仙人の羽扇を借り,その力で日本全国から,さらに大人国,小人国,長脚国,穿胸国,唐などを遍歴し,日本に帰る途中女人国にたどりつく。そこでうつつを抜かしていると,また仙人が現れ,懇々と説教され,自分の経験を基に講釈を始めるという筋。滑稽小説だが,“汚れをもって汚れを落とす”という源内の現実に対する態度がうかがわれ,各所に風刺がある。奇才の小説というべきで,風刺的遍歴小説の道もひらいた。

執筆者:野田 寿雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「風流志道軒伝」の意味・わかりやすい解説

風流志道軒伝

ふうりゅうしどうけんでん

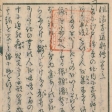

風来山人(平賀源内)作の滑稽本(こっけいぼん)。5巻5冊。1763年(宝暦13)江戸刊。浅草観音の境内で猥雑(わいざつ)滑稽の辻(つじ)講釈を行って当時評判の舌耕師深井志道軒を主人公に借り、その若年時の諸国遍歴を仮構して、当時の世相をうがった作品。舞台を大人国、小人国、女護島(にょごがしま)などにとり、読者の興味をひきながら、談義本風にさまざまな寓意(ぐうい)を込めるが、金龍道人作の漢文伝記『志道軒伝』(1748)の名前を借りて、それを風流に和らげることを企てたものと思われる。後年「平賀振り」と評される彼独特の鋭い風刺性はいまだ、やや影をひそめている感がある。大田南畝(なんぽ)(蜀山人(しょくさんじん))の『金曽木(かなそぎ)』によれば、源内は志道軒に入門を請(こ)うたともいわれ、本書口絵に載せる志道軒の肖像は冒頭の文章とともに彼の風貌(ふうぼう)を今日に伝えている。

[中野三敏]

『中村幸彦校注『日本古典文学大系55 風来山人集』(1961・岩波書店)』

百科事典マイペディア 「風流志道軒伝」の意味・わかりやすい解説

風流志道軒伝【ふうりゅうしどうけんでん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「風流志道軒伝」の意味・わかりやすい解説

風流志道軒伝

ふうりゅうしどうけんでん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...