関連語

精選版 日本国語大辞典 「高床」の意味・読み・例文・類語

たか‐ゆか【高床】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「高床」の意味・わかりやすい解説

高床

たかゆか

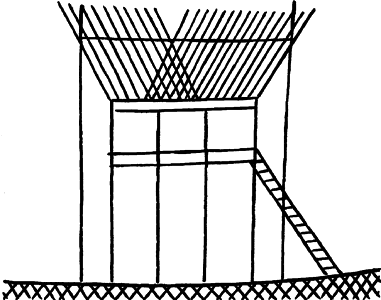

床高の高い建物。弥生(やよい)時代に倉庫として現れる。香川県出土と伝える銅鐸(どうたく)や奈良県・唐古(からこ)遺跡出土の土器に線刻の絵があり、また、静岡県の登呂(とろ)および山木(やまき)の遺跡では、その部材も出土している。古墳時代になると、奈良・佐味田宝塚(さみだたからづか)出土の家屋文鏡に入母屋(いりもや)造の高床住居の絵がみられる。一方、埴輪(はにわ)にも切妻(きりづま)造や入母屋造の高床の家形埴輪があり、なかには千木(ちぎ)、堅魚木(かつおぎ)を屋根に飾るものがある。このような建物は貴人の住宅など主要な建物とみられ、神明(しんめい)造や大社(たいしゃ)造の神社本殿は、高床倉庫と宮殿住宅とを表現したものと思われる。正倉院宝庫をはじめ校倉(あぜくら)、板倉の倉庫には高床のものが多い。平安宮の紫宸殿(ししんでん)などの宮殿や、神社本殿が高床につくられるのは、古代からの踏襲と解される。

[工藤圭章]

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...