精選版 日本国語大辞典 「紫宸殿」の意味・読み・例文・類語

ししん‐でん【紫宸殿】

ししい‐でん【紫宸殿】

- ( 「で」の前の撥音の鼻母音化にはじまるよみくせ ) =ししんでん(紫宸殿)

- [初出の実例]「南殿云二紫宸殿(シシイデン)一」(出典:拾芥抄(13‐14C)中)

- 「ししいでんまでみゆき有、本のだいりへくゎんがう有」(出典:説経節・あいごの若(山本九兵衛板)(1661)初)

改訂新版 世界大百科事典 「紫宸殿」の意味・わかりやすい解説

紫宸殿 (ししんでん)

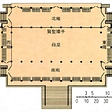

内裏の正殿。〈ししいでん〉とも読む。内裏の南部分にある第1の御殿で,南殿(なでん),南大殿,前殿,正寝,正殿ともいう。はじめは節会,季御読経(きのみどきよう),立后,立太子,天皇元服等の通常の公事が行われたが,大極殿(だいごくでん)の廃亡とともに即位や大嘗会(だいじようえ),朝賀等重要な儀式も行われるようになった。内裏のほぼ中央の位置に仁寿殿(じじゆうでん)があり,その南にあるのが紫宸殿で,南に広い白砂の南庭をもつ。庭を囲んで東側に宜陽殿,日華門,春興殿,左掖門(さえきもん),西側に校書殿(きようしよでん),月華門,安福殿,右掖門と対称的に殿舎,門が並び,南庭の南に承明門(じようめいもん),さらにその南に建礼門がある。紫宸殿の構造は,檜の白木造,檜皮葺き(ひわだぶき),天井を張らず,化粧屋根裏で,板敷の床を高くした寝殿造である。南面して9間4面,外縁に簀の子(簀子)をつける。南に18級の木階(きざはし)をもつ正階1階,東西におのおの9級の側階2階ずつをもつ。身舎(もや)(母屋)は東西9間,南北3間,中央北寄りに天皇の御座の御帳台を設ける。身舎と北廂の間は賢聖障子(けんじようのしようじ)で仕切られており,その中央と東西第2間に戸があり,中央は天皇の,両端は臣下の通路となっている。身舎の南は南廂で,東西9間,南北1間,南側に格子をつけ,中央に紫宸殿の額を掲げ,東西面に妻戸をつける。東廂は東西1間,南北3間,東側に格子,南北面に妻戸をつける。西廂も東廂と同じ大きさで西側に格子,南北面に妻戸をつけるが,身舎との境は白壁である。この室を御膳宿(おものやどり)といい,節会のさい天皇の食事を置き,平常時に賢聖障子をおさめた。北廂は身舎の背後にあたり,御後(ごご)といい,東西9間,南北1間,北側に格子,東西面に妻戸をつける。天皇が紫宸殿に出御のさいは,この室には蔵人以外は入れなかった。廂の外の四周は簀の子で,その外側に高欄をつける。額間(がくのま)の南の簀の子に接して正階があり,階の東に桜,西に橘が植えられている。儀式のさいに桜の近くに左近衛が,橘の近くに右近衛が陣をしいたので,左近の桜・右近の橘と呼ばれた。紫宸殿の北の宜陽殿とは二つの渡廊で接しているが,その南側は吹抜けで軒廊(こんろう)と呼ばれ,御占が行われる場所である(軒廊御卜)。また小庭をはさんだ北側は,中央を壁で仕切り,北側は東北廊,南側が陣座(じんのざ)である。陣座は左近陣座の略称で,仗座(じようざ)ともいい,天皇警固の陣がしかれ,後代には大臣以下高官が列座して,改元や親王宣下等の重要事項の議定の場所となった。北にある仁寿殿とは露台で接し,西にある清涼殿やその南の校書殿とは北西隅の階から長橋や渡廊で接している。平安京創建当初の御殿は960年(天徳4)の火災により焼失,以後も火災にあったが再建され,規模等が縮小された里内裏でも中心の建物であった。平安時代の様子は《年中行事絵巻》によりわずかに知ることができ,また天正内裏(1589造営)のものは仁和寺の金堂となって遺構を示している。現在の京都御所にあるものは安政度(1855)造営のもので,復古の様式を保っているが,南庭を囲む殿舎は宜陽殿のみで他の3殿はない。

執筆者:平林 盛得

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「紫宸殿」の意味・わかりやすい解説

紫宸殿(ししんでん)

ししんでん

「ししいでん」とも読む。平安宮内裏(だいり)の正殿。南殿(なでん)、前殿(ぜんでん)ともいう。元日(がんにち)、白馬(あおうま)などの節会(せちえ)や天皇・皇太子の元服など大小各種の儀式や公事(くじ)が行われ、天皇が病気であったり、大極殿(だいごくでん)の焼失などの特別の場合には、即位式が行われることもあった。

内裏の南中央に位置し、入母屋造(いりもやづくり)、檜皮葺(ひわだぶ)きで、東西9間、南北2間の母屋の四面に廂(ひさし)、周囲に簀子(すのこ)(縁(えん))がある南向きの建物。母屋は天井を張らない化粧屋根裏になっている。儀式のときには母屋の中央に帳台(ちょうだい)や倚子(いし)を置き、天皇の座とした。母屋と南廂、東廂との間は間仕切りがなく、西は壁で、北廂との間には儀式のときに賢聖障子(けんじょうのしょうじ)が立てられた。これは絹張りの襖(ふすま)障子で、高御座(たかみくら)の真後ろにあたる1間には動物の絵が、残りの左右各4間には諸葛亮(しょかつりょう)、太公望(たいこうぼう)、蘇武(そぶ)ら計32人の中国の名臣の肖像が描かれていた。

南廂はやはり儀式の場で、東廂は通路、北廂は御後(ごご)ともいわれ儀式の際に装束や食事などを調える準備室となり、西廂は御膳を納めておく御膳宿(おものやどり)であった。南廂中央には「紫宸殿」の額が掲げられ、その下に、儀式の場となる南庭に続く18段の階があり、南庭には東に左近桜(さこんのさくら)、西に右近橘(うこんのたちばな)が植えられていた。

平安遷都当時の紫宸殿は、約160年後の960年(天徳4)に焼失し、以後の火災で規模は順次縮小された。また平安中期から発生した里内裏(さとだいり)では、寝殿が紫宸殿にあてられたが、清涼殿を兼ねる場合もあった。本来の内裏は1227年(安貞1)焼亡したのちは再建されず、紫宸殿も里内裏に残るのみとなる。南北朝期以後、内裏として固定した土御門東洞院殿(つちみかどひがしのとういんどの)(現在の京都御所)でも、紫宸殿の形は造営のたびに変化したが、江戸後期の1790年(寛政2)平安内裏を復原した形で造営され、火災後も同じように再建されて現在に至っている。

[吉田早苗]

百科事典マイペディア 「紫宸殿」の意味・わかりやすい解説

紫宸殿【ししんでん】

→関連項目白馬節会|賢聖障子|清涼殿|曼陀羅寺

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「紫宸殿」の解説

紫宸殿

ししんでん

「ししいでん」とも。古くは紫震殿とも。平安宮内裏十七殿の一つ。内裏の正殿。内裏内郭のほぼ中央,仁寿(じじゅう)殿の南に位置するため,南殿(なでん)・前殿ともよばれる。母屋(もや)は南を正面とし,東西9間,南北3間,四面に庇(ひさし)がつく。母屋中央のやや北寄りに御帳台(みちょうだい)をおく。紫宸殿や南庭での行事には天皇が出御した。南庇中央の額の間(がくのま)から南庭へ木階(南階(なんかい))が下り,左右に左近の桜・右近の橘が植えてある。現在の京都御所の紫宸殿は1855年(安政2)造営され,平安時代の様式を伝えるという。ここでは,天皇・皇太子の元服や立后のほか,旬政(しゅんせい)・告朔(こうさく)などの政事,季御読経(きのみどきょう)・仁王会などの仏事が行われた。さらに9世紀後半以降,大極(だいごく)殿や豊楽(ぶらく)殿で行われていた元日朝賀・諸節会・即位儀など国家的行事も移され定着した。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「紫宸殿」の意味・わかりやすい解説

紫宸殿

ししんでん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「紫宸殿」の解説

紫宸殿

ししんでん

「ししいでん」とも読む。南殿 (なでん) ・前殿とも呼ばれ,即位・朝賀など大小の儀式が行われた。入母屋造・檜皮葺 (ひわだぶき) の建物で,殿舎の中央に御帳台,前庭には左近の桜,右近の橘があった。現在の京都御所は江戸末期のものだが古制を残している。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

動植物名よみかた辞典 普及版 「紫宸殿」の解説

紫宸殿 (シシンデン)

植物。ヒノキ科の常緑針葉低木

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の紫宸殿の言及

【紫宸殿】より

…はじめは節会,季御読経(きのみどきよう),立后,立太子,天皇元服等の通常の公事が行われたが,大極殿(だいごくでん)の廃亡とともに即位や大嘗会(だいじようえ),朝賀等重要な儀式も行われるようになった。内裏のほぼ中央の位置に仁寿殿(じじゆうでん)があり,その南にあるのが紫宸殿で,南に広い白砂の南庭をもつ。庭を囲んで東側に宜陽殿,日華門,春興殿,左掖門(さえきもん),西側に校書殿(きようしよでん),月華門,安福殿,右掖門と対称的に殿舎,門が並び,南庭の南に承明門(じようめいもん),さらにその南に建礼門がある。…

※「紫宸殿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

![紫宸殿<b>[ 二 ]</b>〈京都府京都御所〉](/image/dictionary/nikkokuseisen/media/si054.png)