翻訳|olfaction

精選版 日本国語大辞典 「嗅覚」の意味・読み・例文・類語

きゅう‐かくキウ‥【嗅覚】

改訂新版 世界大百科事典 「嗅覚」の意味・わかりやすい解説

嗅覚 (きゅうかく)

olfaction

においを感じる感覚で,化学感覚の一つ。食物の風味は,味ばかりでなく,においの成分が重要な役割をもっている。このことは,鼻をつまんで空気が通らないようにすると,リンゴが生のジャガイモと似た味になってしまうことでもよくわかる。陸生の動物では空気中を伝わってきたにおいを感ずるが,魚などの水生動物では水にとけたにおいを感じとる。一般にヒトも含め動物では,嗅覚が食物の選択,有毒物質の回避,捕食者に対する防御,また異性の発見や誘引などに役立っている。

→匂い

動物の嗅覚器官

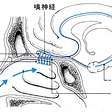

脊椎動物の嗅覚器官は鼻である。ヒトの鼻は,鼻孔から内部に入ると鼻腔と呼ばれる広い部屋があり,そこは上中下の三つの甲介と呼ぶ〈張り出し〉た部分によって,かなり不完全ではあるが,三つの鼻道に区分されている。鼻から空気を吸うと,鼻孔から入った空気は,おもに中,下鼻道を通って気管にゆくが,少量の空気は上鼻道を通過する。つまり鼻腔の上部にある嗅裂という狭い部分に流れこむ。ここに嗅細胞olfactory cellがあり,においを感じとっている。においをかごうとするとき強く吸いこむのは,空気をこの嗅細胞にふれさせようとするためである。嗅裂部の粘膜は暗褐色をおびており,この部分を嗅粘膜または嗅上皮と呼ぶ。面積は2.4~6.4cm2である。哺乳類や鳥類の鼻腔内は,ひだや出っぱりが多く,ヒトより複雑な構造をしている場合が多いが,爬虫類や両生類では,鼻腔内面は凹凸が少なく,平らな嗅粘膜でおおわれている。ウナギなど魚類では,小さなひだが発達している種類も多く,これは嗅粘膜の表面積を広くしていることにほかならない。

昆虫では,嗅細胞は頭部から突出した1対の触角上に多数みられる。種類によって触角の形はさまざまであるが,たとえばカイコガの触角はみごとな羽状をしており,その細い枝の上に薄いクチクラ層でできた,長さ100μ程度の小さい突起(感覚子sensillum)が無数にあって,その中に嗅細胞がある。

嗅細胞

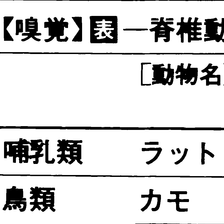

嗅粘膜内には4種類の細胞がみられる。においの分子を受容する嗅細胞,それを支える支持細胞,最も下層にある基底細胞,さらに分泌腺(嗅腺)を構成する細胞である。基底細胞は,一定の期間(温血動物では10~20日)で死んでゆく嗅細胞を,分裂によって新しく供給する重要な細胞である。嗅細胞は,におい分子を敏感に感じる小さな感覚細胞で,化学的な刺激を電気的な信号(インパルス)に変えて脳ににおいの情報を送りこむ。核のある細胞体の部分の直径は5~8μで,その上部は粘膜表面まで細い樹状突起をのばしている。その先端はややふくれており,嗅小胞olfactory vesicleと呼ぶ。ここから5~10本の細い嗅繊毛(直径0.2μ程度)が,表面をおおう粘液内にのびている。細胞体から深い部分は,急に細くなり無髄の神経繊維(直径約0.2μ)となる。これらが集まって嗅神経olfactory nerveとなり,第一次中枢の嗅球に達している。1個体がもっている嗅細胞の数は,ヒトで約500万,イヌは1億~2億,ウサギ約1億個と推定されているが,最近電子顕微鏡を使って調べられた脊椎動物がもっている嗅細胞の概数は表のようである。しかし数の多い動物の嗅覚が鋭いとは一概にいえず,嗅細胞の分布密度や,においに対する個々の嗅細胞の鋭敏さなどが関係してくる。ミツバチ,イヌ,ヒトで,たとえば酪酸に対する閾値(いきち)濃度(においの感覚がおこるのに必要な最低の濃度)を1cm3中の分子数であらわすと,ミツバチでは1.1×1011,イヌでは9.0×103,ヒトは7.0×109で,イヌの閾値が最も低い。

嗅覚のしくみ

嗅覚の生理学的研究は,1950年代後半からやっと本格的に始められた。脊椎動物の嗅細胞は,粘液層にとび込んできたにおい分子を嗅小胞などの受容膜で受けとるが,1個の嗅細胞が異なるいくつかのにおいに反応することができる,いわゆる〈ゼネラリスト〉型の細胞である。しかし個々の嗅細胞によって機能に差があり,同一種のにおいに対しても閾値濃度がそれぞれ異なるとともに,濃度の増加度に対するインパルス信号の発生頻度も異なってくる。一方,カイコガなど,雌の性フェロモンのにおいに反応する雄の嗅細胞は,その特定の化学構造をもったフェロモンのにおい物質にのみ反応し,他のどんなにおいにも反応しない。これを〈スペシャリスト〉型の嗅細胞という。これは配偶行動の効果的な発現ばかりでなく,〈種〉の維持にも重要な意味をもつと考えられる。

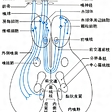

嗅細胞の神経繊維は,嗅球olfactory bulbの僧帽細胞に接しており,さらに高位中枢へむかう。その嗅覚経路は,サルなどでは前梨状(ぜんりじよう)皮質をへて視床背内側核,眼窩(がんか)前頭皮質中央後部に達するものと,前梨状皮質から分かれて視床下部外側部をへて眼窩前頭皮質外側後部に達する二つの経路があるという。前者を視床経由嗅覚系経路,後者を視床下部経由嗅覚系経路と呼ぶ。一方,鋤鼻(じよび)器官(ヤコプソン器官)をもつウサギなどでは,嗅球から前梨状皮質,髄条,視床背内側核,眼窩前頭皮質に達する経路と,鋤鼻器官から副嗅球に入り扁桃核,分界条を経由して視床下部に達する二つの経路がある。そして高位の神経細胞ほど,反応しうるにおいの種類数が減少し,最終の眼窩前頭皮質の神経細胞は,ほぼ1種のにおいにしか反応できない。これは他の感覚系にみられる識別機構とよく似ている。

鋤鼻器官は,高等な霊長類,鳥類,魚類を除く脊椎動物にみられ,とくに爬虫類や一部の哺乳類によく発達している。その機能についてはよくわかっていないことが多いが,性的行動などに不可欠なにおいをこの器官でとらえているといわれる。

嗅覚の立体化学説

一方,においの受容に関する多くの学説が,20世紀はじめころから出ては消えていったが,最近のアムーアJ.E.Amooreによる〈立体化学説stereochemical theory〉(1962)は注目を集めた。つまり,においの受容は鍵と鍵穴の関係で説明できるという。においをもつ多くの物質の分子の外形などを調べると7種の基本となる形があり,嗅細胞にもこれに対応する異なった7種類の鍵穴が存在する。7種の原臭とは,エーテル臭,ショウノウ臭,ハッカ臭,麝香(じやこう)臭,花香,刺激臭,腐敗臭である。たとえば,ショウノウ臭をもつ分子を受容する鍵穴は,単純なくぼみの形をしており,長いほうの直径9Å(1Åは1mmの1000万分の1の長さ),短いほうの直径7.5Åの楕円形を入口とし,深さ4Åのくぼみをつくればショウノウ臭をもつ分子はすべてうまくはまりこむ。また麝香のにおいをもつ分子は平たい円盤状であるから,その鍵穴は長径11.5Å,短径9Åの楕円形のくぼみを考えればうまくおさまる。ただ,このくぼみの深さについては正確に決定されていない。そのほかの5臭の鍵穴についても形や大きさが測定されたが,刺激臭と腐敗臭については,分子の電子状態は共通しているが,形については共通性がなく,たぶん形はあまり重要ではないと考えられている。原臭以外のにおいは,二つ以上の鍵穴が同時にうめられたときにおこり,嗅覚の順応はつぎつぎと穴がふさがれる結果であると考えられている。

嗅覚の異常

嗅覚異常は,嗅覚過敏性増加症,嗅覚減退症,嗅覚脱失症,嗅覚錯誤症,嗅覚幻覚などに分類されている。このなかで嗅覚脱失症anosmiaと嗅覚減退症hyposmiaの患者が最も多い。その原因は,嗅粘膜に障害のある場合や,大脳の嗅覚中枢やその経路が脳腫瘍や交通事故などで損傷をうけた場合など,さまざまである。嗅覚が損なわれることは,とくに家庭の主婦などの場合深刻な結果になりかねない。つまり,ガスもれに気づくのが遅れたり,料理に必要な香りや味の調合に支障をきたすからである。しかし最近は嗅覚障害の治療法も進んできた。嗅覚障害を調べる検査を嗅覚検査という。嗅覚検査は最小の可嗅値を測定する検査であるが,臨床的には本人が検知できうる最小の値を調べる。簡単に,しかもテスト臭を汚染させないようにするため,細長く切って脱臭したろ紙にテスト液を1,2滴たらしたものを被検者が手で持って,鼻孔から一定の距離でかぐ方法(自家吸入法)が用いられている。テスト液のにおい濃度は,原液の25倍希釈液を基準にして倍数希釈を行い,25×2nであらわす方式と,10倍希釈で10nのnを点数として表現する方式とがある。基準臭には,たとえば次の10種が知られている。(1)DL-ショウノウ(ショウノウ臭),(2)イソ吉草酸(腐敗臭),(3)γ-ウンデカラクトン(果実臭),(4)シクロテン(焦臭),(5)スカトール(糞臭),(6)フェノール(石炭酸),(7)酢酸(酸臭),(8)β-フェニルエチルアルコール(花香),(9)エグザルトライド(麝香臭),(10)硫化ジアリル(ニンニク臭)。このように臨床面における基準臭が設定されたことから,嗅覚測定の方法が統一され,嗅覚障害の程度の判定や比較が可能となった。その結果,薬品による治療方法が積極的に開発され,その効果の度合が基準臭によるテストによって確かめることが可能になったためである。とくに中枢神経性以外の障害によるものについては,大半を治療できるようになってきた。

執筆者:渋谷 達明

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「嗅覚」の意味・わかりやすい解説

嗅覚

きゅうかく

気体の状態の化学物質を受容したときに生ずる化学感覚のことで、臭覚(しゅうかく)ともいう。嗅覚は視覚、聴覚と同様に遠く離れた刺激源から到達する刺激を感ずる遠隔感覚で、接触感覚の一種である味覚に比べると刺激の閾値(いきち)(感覚をおこすに有効な最小値)は一般に低い。嗅覚の刺激物質として作用するのは、生息環境、食物、他個体から生ずる無機物や有機物の分子で、それらの受容は食物、異性、害敵の検出や認知に役だつ。

感覚のなかでも主として嗅覚に依存して行動を解発している動物を嗅覚動物という。脊椎(せきつい)動物ではイヌ、イモリ類、ヘビ類、板鰓(ばんさい)類、無脊椎動物では昆虫類がその代表的な動物である。とくにミツバチやアリでは、嗅覚能で、同種他個体から分泌されるさまざまなフェロモン(性フェロモン、集合フェロモン、警報フェロモンなど)を受容、識別し、複雑な社会生活を営んでいる。また、サケの成魚では、稚魚期に刷り込まれた母川の嗅覚記憶と鋭敏な嗅覚を手掛りにして、母川に回帰するといわれている。

脊椎動物の嗅受容器の嗅細胞は、多種類の嗅物質に反応するゼネラリストgeneralist型であるが、それぞれの嗅細胞は独自の反応スペクトルを示す。昆虫の嗅受容器の嗅細胞は、ゼネラリスト型のものと、性フェロモンや食物誘引物質に対して特異的に反応するスペシャリストspecialist型のもの(たとえば、合成性フェロモンのボンビコールに強く反応するカイコガ雄の嗅細胞)とに区別される。したがって、脊椎動物ではすべての嗅物質が多数のゼネラリスト型嗅細胞を刺激して軸索にインパルスを発生させ、これらが嗅覚の中枢神経系(嗅球、梨状葉(りじょうよう)、扁桃葉(へんとうよう)など)に伝達され、そこで嗅物質が識別されて嗅覚が生ずることになる。昆虫でも多くの嗅物質はゼネラリスト型嗅細胞で受容されたのち、中枢(嗅葉、きのこ体など)で識別される。

[山口恒夫]

ヒトの嗅覚

人体生理学では、嗅上皮(嗅粘膜)内の嗅覚受容器によってニオイ(よい匂(にお)い、または悪い臭(にお)い)物質が検知されたときにおこる感覚を嗅覚という。なお、人体生理学では一般に「ニオイ」と片仮名書きにするため、以下の文もこれに準ずることとする。

感覚生理学では、一般に、味覚、嗅覚、平衡感覚(前庭感覚)、聴覚、および視覚を特殊感覚とよび、体性感覚や内臓感覚と区別している。また、味覚と嗅覚をあわせて化学感覚という。ヒトの日常生活において、嗅覚はあまり重要な役割を果たしていないように考えられがちであるが、嗅覚を通じて、初めて食物の風味や香料の魅力的なニオイを感知したり、食物の腐敗やガスの漏れなどを探知できるわけである。したがって、人間が生命を維持するうえで、嗅覚はたいせつな役目を果たしているということができる。

ニオイの感覚器は、鼻腔(びくう)背側後部にある黄褐色の嗅上皮であり、その全面積は約4.8平方センチメートルである。嗅上皮は嗅細胞と、これを支える支持細胞、および基底細胞の3種類の細胞から構成され、さらにボーマン腺(せん)細胞も関連している。嗅細胞はニオイ分子を受容する受容細胞で、嗅上皮表面に向けて直径1マイクロメートルの細い突起(嗅樹状突起)を出す。嗅樹状突起の先端は嗅上皮より約2マイクロメートル突き出て膨大している(これを嗅小胞という)。この嗅小胞からは長さ1~2マイクロメートル、直径0.1マイクロメートルの嗅線毛(嗅繊毛)が数多く伸びている。嗅細胞は神経細胞(ニューロン)であり、その軸索(直径約0.1マイクロメートル)は嗅神経を形成して篩骨(しこつ)を貫いて嗅球に入る。嗅細胞の総数は両側で1億個もあるといわれている。なお、嗅上皮には三叉(さんさ)神経の自由神経終末もきており、アンモニア臭などの強烈なニオイに反応する。

嗅覚の中枢神経系は、嗅球(第一次嗅中枢)に始まり、梨状皮質・扁桃核(旧皮質に属する第二次嗅中枢)、視床背内側核など(第三次嗅中枢)を経て眼窩(がんか)前頭皮質(新皮質に属する高位の嗅中枢)に終わる経路である。

嗅神経は、嗅球内の糸球体(直径100~200マイクロメートルの球形のもの)に入り、僧帽(そうぼう)細胞および房飾(ぼうしょく)細胞の樹状突起とシナプスをつくる。シナプスとはニューロンから次のニューロンへのつながりの部分をいう。また、糸球体の近くには糸球体周辺細胞があり、その樹状突起は、嗅神経終末部や僧帽細胞、房飾細胞の主樹状突起とシナプスをつくる。さらに嗅球の深部には顆粒(かりゅう)細胞があり、その樹状突起には、嗅球外からくる遠心性の多くの神経線維(繊維)がシナプスをつくる。顆粒細胞の樹状突起は嗅球の表面に向かって伸びていて、僧帽細胞や房飾細胞の副樹状突起とシナプスをつくる。嗅球の活動は、これら遠心性の経路を介して調節されているわけである。ウサギでシナプスの形成をみると、2万6000個の嗅細胞が一つの糸球体に集束しており、ついで、そこから24個の僧帽細胞と68個の房飾細胞に発散している。

嗅球の僧帽細胞の軸索は、外側嗅索を走り、大部分は大脳底部にある前嗅核、嗅結節、梨状皮質や扁桃核に終止している。これらは、大脳の旧皮質とよばれ、大脳辺縁系に属するものである。房飾細胞の軸索も外側嗅索を通り、僧帽細胞と同じ領野に終わっている。これらの部位の集合体は第二次嗅中枢を形成する。

高次嗅中枢は、サルについての研究によると、眼窩前頭皮質の外側後部と中央後部に存在する。第二次嗅中枢からの神経線維は、視床の下部を経由して眼窩前頭皮質の外側後部に至る場合と、視床背内側核を経由して、その中央後部に至る場合の2通りがある。前者を視床外嗅覚系、後者を視床経由嗅覚系とよぶ。視床外嗅覚系では、嗅球細胞からより高次の嗅中枢の細胞へと情報が伝えられるにつれて、単一細胞が一つだけのニオイに応答する割合が増大する。したがって、この系は、ニオイを分析的に識別するという重要な役割を果たしていると考えられる。他方、視床経由嗅覚系では、高位中枢に至っても、一つのニオイのみに応答する細胞はみられないので、この系は分析的なニオイ識別とは関係なく、ニオイの総合的な働き(ニオイの鑑賞)などと関係するものと思われる。

ニオイとして感じられる物質は、常温で揮発性であり、脂溶性である。いろいろな研究者によってニオイは分類されているが、統一的な分類は、まだみいだされていない。日本耳鼻咽喉(いんこう)科学会の嗅覚研究グループは1978年(昭和53)嗅覚検査用に次の10臭を定めた。すなわち、(1)花香、(2)焦臭、(3)汗臭、(4)果実臭、(5)糞(ふん)臭、(6)樟脳(しょうのう)臭、(7)麝香(じゃこう)、(8)石炭酸臭、(9)酢臭、(10)ニンニク臭の10臭である。これらは基本的なニオイである。

ある特定のニオイ、たとえば、汗臭をまったく感じない人を、その物質に対する嗅盲であるという。このような人は汗臭を引き起こすニオイ物質を受け取る受容体(分子)をつくる遺伝子が欠如しており、アメリカ・カナダで行った調査によると人口の約3%の頻度でみられる。また、汗臭の感度が低下している人はその受容体の数が少ないか、受容体分子の配置が遺伝子の障害で異常になっている。

種々のニオイで刺激したとき、感覚をおこす最小量(閾値)は、物質によって異なっている。閾値は、天候、温度、湿度の影響を受けるし、被検者の疲労や栄養状態でも変動する。また、ニオイを続けてかぐと時間の経過とともに急速に感じなくなるという順応の現象はよく知られている。

[佐藤俊英]

『高木貞敬著『嗅覚の話』(岩波新書)』

最新 心理学事典 「嗅覚」の解説

きゅうかく

嗅覚

olfaction

【匂いの感覚】 匂いを生ずる化学物質を匂い物質とよぶ。匂いの感覚により動物はさまざまな行動をとる。たとえば,煙の匂いで山火事を避けたり,硫黄の匂いで火山ガスから逃れたり,また腐った匂いで食中毒を防ぐことが可能となる。このように,嗅覚は動物の生存のために必須な感覚であるが,ヒトの嗅覚は視覚や聴覚に比べて軽視されてきた。しかし,最近になって生活の質の向上を求めて,嗅覚が見直されている。それは普段の生活の中で香りを楽しむことである。バラやモクセイなど植物の香りを愛でたり,お香などに興じることは古くから行なわれている。このごろは,アロマテラピーや森林浴など匂い物質による心身への効果も注目されてきている。一般に,ヒトの嗅覚は動物の感覚に比べて劣っている。たしかに犬の嗅覚はヒトの感覚の100万倍から1000万倍も優れており,警察犬や空港の麻薬犬として使われている。一方,香水や化粧品の開発のため香りを設計創造(調香)する職業である調香師とよばれる人の嗅覚は,犬に比べて決して劣っていないといわれている。ヒトでも訓練をすれば相当に感覚のレベルを上げることができるようである。『源氏物語』の中で薫の君が自ら発する匂いで女性を引きつけたと語られているように,古くから匂いと性的魅力olfaction and sexual seductionについて論じられている。しかし,ヒトは他の動物と同じように特定の匂いで生得的に引きつけられることはない。育ってきた環境や経験の相違で,同じ匂いでも性的魅力を感じたり,反対に忌避反応を示したりすることもある。初恋の人がつけていた香水は,いつまでたっても魅力的な香りであるが,他の人から見ればそれほど魅力を感じないのが普通である。

【嗅覚経路olfactory pathway】 匂い物質は,鼻腔内に存在する嗅粘膜(嗅上皮)の構成細胞である嗅細胞olfactory cellにより受容され,その情報は嗅覚系の第一次中枢の嗅球olfactory bulb(主嗅球)に入力する。嗅球からさらに大脳辺縁系の多くの部位(前嗅核,梨状葉皮質,扁桃体,嗅内皮質など)に投射する。この部位を嗅皮質(嗅覚皮質)olfactory cortexとよぶ。進化的には,新皮質より古い皮質である。代表は梨状葉皮質である。嗅皮質からの情報は,海馬,視床など複数の脳部位を経由して,最終的には大脳皮質の眼窩回に存在する嗅覚連合野olfactory association areaに到達し,匂いが識別認識される。これが嗅覚経路である。1990年代の分子生物学の研究成果により,匂い物質を受容する嗅覚受容体が明らかになり,さらに嗅細胞の性質およびその嗅球への神経経路の特性が明らかにされた。一つの嗅細胞では一つの嗅覚受容体のみが発現しており,同じ受容体をもつ嗅細胞は上皮中に散在している。嗅細胞の軸索は嗅上皮から出て,嗅球に到達する過程で同じ受容体を有するものが集まり,嗅球に数千ある糸球体とよばれる構造の一つに収束する。数千ある糸球体は,それぞれ異なった受容体をもった線維が収束することになる。嗅球には2次ニューロンである僧帽細胞が存在し,一本ある先端樹状突起が嗅細胞の軸索とシナプス結合するため糸球体に侵入する。したがって,特定の嗅覚受容体の情報は,特定の僧帽細胞に一対一の対応を維持したまま伝えられることになる。この結合パターンにより,ある匂い物質は特定の糸球体で強く反応することから,嗅球には匂いの地図が存在するといわれている。このように,最近の嗅細胞および嗅球への神経経路の研究の成果は目覚ましいものがあるが,嗅覚経路のうち嗅皮質より上位の中枢の研究は神経経路が明らかになった程度で,機能の解析までは至っていない。

【フェロモンpheromone】 フェロモンは,「動物個体から放出され,同種他個体に特異的な反応を引き起こす化学物質」と定義される。このように,フェロモンは化学物質であり,視覚・聴覚で感ずるようなものではない。匂い物質などと同様に,特殊な化学感覚器(鋤鼻器)で受容され,その情報は鋤鼻系という神経経路で視床下部に運ばれ,内分泌系や自律神経系を経由して,特異的な反応を引き起こす。フェロモンは,「特異的な反応」から二つのタイプに分けられる。その一つは,リリーサーフェロモンである。これは,同種他個体に直接的な行動を引き起こすフェロモンと定義され,フェロモンの効果は短時間に起こり,すぐ行動を引き起こすものである。もう一つは,プライマーフェロモンである。同種他個体の生理過程に影響し,間接的に個体の発達や生殖機能などに効果を与えるフェロモンと定義されている。その効果は比較的長時間持続し,影響はホルモンなどの変化により2次的なものになる。フェロモンは鋤鼻器で受容され,脳に送られ副嗅球を経由して扁桃体に至り,そこから視床下部に到達して内分泌系や自律神経系に作用して上記の生理的反応を引き起こす。

フェロモンは,先に述べたようにほとんどの動物において同種多個体の間のコミュニケーションに利用されるたいへん重要な化学物質で,これを利用したコミュニケーションとして,親子間,雌雄間,同性の間のかかわり,すなわち育仔行動,生殖行動,攻撃行動などが挙げられる。ヒトのフェロモンについては,ほかの動物と同じようには扱えない事情がある。それは,ヒトには鋤鼻器および副嗅球が存在しないからである。したがって,ヒトにはフェロモンが存在するのか,またそれが機能しているかどうかは,現在のところ不確定である。

【嗅覚異常olfactory disorder】 ヒトの嗅覚障害は量的なものと質的なものに分類される。前者には,いわゆる嗅覚低下や嗅覚脱失など大部分の嗅覚障害が含まれる。障害が起きている場所により症状もさまざまである。鼻腔内で起こる呼吸性嗅覚障害respiratory olfactory disorderの代表は副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎で,治療を行なうことにより比較的短時間で改善する。嗅粘膜(嗅上皮)で起こる障害は感冒罹患後や制癌剤などによる薬剤性のものである。嗅細胞が変性している場合が多く,障害は持続的で程度はさまざまである。嗅球から嗅皮質さらに嗅覚連合野に至る部位で起こる障害は,中枢性嗅覚障害central olfactory disorderとよばれ,頭部外傷によるものが最も多いが,原因はさまざまであり,症状は無数であり,原因のわからないものが多い。質的なものは,いわゆる異臭症parosmiaに代表される障害である。「本来の匂いと異なっている」「匂いがないはずなのに何か匂いがする」「どんな匂いを嗅いでも同じに感じる」など,さまざまな病態を示す。異臭症の成因は十分解明されておらず,病名も混沌としている。嗅細胞が変性した場合に,新たに再生した嗅細胞の軸索が嗅球で再編成される。この際に,その経路は元と異なった経路で形成されることがある。この場合,匂いが本来のものと異なってしまう。一方,頭部外傷性の場合は,前頭葉や側頭葉における匂いの認識記憶に障害が起こるためと考えられている。 →神経系 →神経伝達 →大脳辺縁系

〔市川 眞澄〕

出典 最新 心理学事典最新 心理学事典について 情報

百科事典マイペディア 「嗅覚」の意味・わかりやすい解説

嗅覚【きゅうかく】

→関連項目嗅覚障害|嗅粘膜

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「嗅覚」の意味・わかりやすい解説

嗅覚

きゅうかく

olfactory sence

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「嗅覚」の読み・字形・画数・意味

【嗅覚】きゆうかく

字通「嗅」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

栄養・生化学辞典 「嗅覚」の解説

嗅覚

世界大百科事典(旧版)内の嗅覚の言及

【化学感覚】より

…嗅覚や味覚のように物質の化学作用が刺激となって生じる感覚で,一般に脊椎動物では味覚と嗅覚がこれに含まれる。陸生の動物のうち,無脊椎動物には脊椎動物の味覚器や嗅覚器に直接対応する感覚器がないが,これらの動物でも,刺激源から刺激物質の分子が空中を伝播(でんぱ)してきて動物に応答を起こさせる遠隔化学感覚を嗅覚,刺激物が直接動物に接触したときに動物に応答を起こさせる接触化学感覚のうち摂食に関係するものを味覚と定義できる。…

【におい(匂い∥臭い)】より

…嗅覚によって生じる感覚。普通よいにおいには〈匂い〉,悪いにおいには〈臭い〉が使われるが,においのよしあし自体はきわめて主観的な感覚である。…

※「嗅覚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 食肉目クマ科の哺乳類の総称。全般に大形で、がっしりした体格をし、足の裏をかかとまで地面につけて歩く。ヨーロッパ・アジア・北アメリカおよび南アメリカ北部に分布し、ホッキョクグマ・マレーグマなど7種が...