精選版 日本国語大辞典 「味覚」の意味・読み・例文・類語

み‐かく【味覚】

- 〘 名詞 〙 味の感覚。唾液に溶ける固体や液体が刺激となって起こる化学的感覚で、舌の表面に分布する味蕾(みらい)という感覚器官で感知される。甘(あまい)、酸(すっぱい)、苦(にがい)、鹹(しおからい)の四つに区別される。味感。〔哲学字彙(1881)〕

改訂新版 世界大百科事典 「味覚」の意味・わかりやすい解説

味覚 (みかく)

taste sensation

味を感じる感覚をいう。化学感覚の一種。空気を呼吸する動物では,味覚は口腔内へ摂取した食物や水の性質を判断する感覚であり,一方遠隔性の化学受容は嗅覚(きゆうかく)で行われる。水を呼吸する動物では,両者はともに水に溶存する物質の受容器であり,魚類では,アミノ酸に対して味覚も嗅覚もともに鋭敏であることが知られている。したがって魚類は味覚も遠隔性の感覚として働いていると思われる。ただし,味覚と嗅覚を伝える神経と刺激閾値(いきち)には大きな差がある。

動物の味覚

昆虫では触角,肢,口唇に味覚受容器がある。カエルでは舌の乳頭上にある味覚円板taste discが受容器である。味覚円板には味細胞と支持細胞があり,前者は舌咽神経が支配する。魚では口腔内の舌や口蓋のほかに顔面にも受容器の味蕾(みらい)taste budがあり,おもに顔面神経の枝で支配する。哺乳類でも味覚の受容器は味蕾で,舌上では乳頭(糸状乳頭,たけのこ状乳頭,有郭乳頭,葉状乳頭などの区分がある)上のほか,口蓋の上皮中に存在する。

味覚がとくによく発達している硬骨魚類では,海産魚がショ糖を感じないと思われるほかは,酸,食塩,キニーネなどの基本味にはよく反応し,そのほかにアミノ酸,脂肪酸,核酸関連物質にきわめて鋭敏に反応する。感じる物質の種類や鋭敏さには,種によって大きな差があり,その種の食性と関係が深い。摂餌行動に関しては,味覚は直接的に,嗅覚は記憶,学習,経験に基づいて行動を発現するとの報告もあるが,これらの感覚の中枢性情報処理や行動発現へのメカニズムには不明な点が多く,今後の重要な研究課題となっている。円口類や軟骨魚類では味蕾は口腔内に存在しているが,味覚の性質についてはよくわかっていない。カエルでは塩類や水に感受性が高く,ショ糖には鈍いといわれる。爬虫類や鳥類は一般に味覚はあまり発達していないと考えられている。

執筆者:鬼頭 純三

味蕾と味覚伝導路

1個の味蕾は味細胞と支持細胞からなり,合計30~80個の細胞を含む。味細胞は紡錘形で,味蕾細胞の約10~15%を占め,味蕾の底部で味神経とシナプスを形成する一方,微小絨毛を味孔へ伸ばし,外界の味溶液と接触する。味神経には顔面神経の枝の中間神経と舌咽神経舌枝と咽頭枝がある。中間神経は分かれて鼓索神経と浅在性大錐体神経となり,前者はたけのこ状乳頭と葉状乳頭の味蕾を,後者は口蓋の大部分の味蕾を支配する。舌咽神経の舌板は葉状乳頭と有郭乳頭の味蕾を,咽頭板は軟口蓋の一部と口蓋弓付近の味蕾を支配する。

味神経は延髄の孤束核吻(ふん)側部に終わる。ここでニューロンをかえて上位中枢へ投射する。サルでは同側視床の後内腹側核小細胞部に直接終わり,ここでさらにニューロンをかえて,同側で外側溝内の前頭弁蓋部皮質の一部(大脳皮質味覚野)と大脳外表面の口腔の触覚に関与した部位(第1次体性感覚野)に終わる。ネコやラットでは,孤束核から後内腹側核へ投射する際,橋の結合腕周囲核でニューロンをかえる。ネコではサルと同様大脳皮質味覚野まで同側性に投射するが,ラットでは結合腕周囲核から視床後内腹側核へは両側性に投射する。この結合腕周囲核が味覚に関係していることは,1905年にヘリックC.J.Herrickによって明らかにされていた魚の味覚伝導路にヒントを得てノーグレンR.NorgrenとレオナルドC.M.Leonardがラットで見いだした(1970)。

基本的味覚basic taste

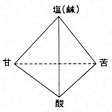

ヒトの味覚の基本的要素がいくつあるかについては正確にはわからない。西洋では16~18世紀にかけて植物学者のC.リンネをはじめ,多くの人たちが味を分類し,そのなかには,あぶらっこさ,ヒリヒリする感じも含めていた。しかし19世紀になってフィンチュガウM.von Vintschgauらが触覚や嗅覚などの要素を除き,さらに麻酔薬による影響などを考慮して,甘味,塩味,酸味,苦味の四つの基本味に分けた(1880)。ヘニングH.Henning(1916)は正四面体の頂点に一つずつ基本味を配置した味四面体taste tetrahedronのモデルを提唱し,すべての味はこのモデルの稜線や面上にあると考えた。現在,この四基本味説が定着している。

中国ではそのほか辛味を,仏教ではさらに辛味と淡味を区別し,日本ではさらに旨味を区別している。

基本的味覚の分類は多分に背景文化に影響されている。サルやラットなどヒトとほぼ同じ食生活を営む動物では,基本味を生じる溶液で舌を刺激すると味覚神経から応答が得られる。しかしネコやカエルでは甘味を生ずるショ糖溶液などには応答せず,水によく応答する。またマウスや魚ではアミノ酸にのみ応答する味覚繊維がある。

ヒトの味覚閾値は,水とはじめて区別できる閾値(判断閾)と味溶液固有の味をはじめて感じる閾値(認知閾)の二つがある。口腔全体で味わったときの成人男子の認知閾は食塩(塩味)0.297%,ショ糖(甘味)0.496%,酢酸(酸味)0.0181%,キニーネ(苦味)0.00104%であり,成人女子はこれよりもやや低い。味覚の閾値は,性差のほか年齢差もあり,また液温で影響される。舌先部は甘味に,舌縁部は酸味に,舌奥部は苦味に最も閾値が低い。ラットでは舌前方を支配する鼓索神経は食塩やショ糖に対する閾値が低いが,舌後方を支配する舌咽神経はキニーネや塩酸に対する閾値が低く,ヒトの心理テストとよく似ている。

味盲taste blindness

四基本味のうちの一つがわからないような味盲は知られていない。しかし,フェニルチオカルバミドphenylthiocarbamide(PTCと略記)の苦味がわかる人とわからない人があり,後者を味盲と呼んでいる。しかし四基本味に対する閾値は変わらない。PTC味盲は,アメリカのフォックスA.L.FoxがPTCを合成中,粉末が風で舞いあがり,同僚が風塵が非常に苦いと訴えたが,フォックス自身は結晶をなめても味がしなかったことから偶然に見いだされた。PTC味盲は人種差があり,日本人の約7%にみられ劣性遺伝をする。

呈味物質taste substanceと味を変える物質taste modifying substance

甘味を起こす物質には酢酸鉛のような無機の塩,D-アミノ酸,L-グリシンやL-アラニンなど親水性L-型アミノ酸,ジペプチドのアスパルテーム,果糖,ブドウ糖,ショ糖などの糖類がある。南アメリカのパラグアイの原生植物ステビアに含まれる配糖体のステビオシドも甘く,人工甘味料の代用として国内で栽培,抽出もされている。低分子物質だけでなく高分子のタンパク質も甘いことがある。たとえば西アフリカ原産マランタ科の植物Thaumatococcus danielliとDioscoreophyllum cumminsiiからそれぞれ取り出されたタウマチン(分子量約2万)とモネリン(分子量約1万)も甘味を呈する。このほかサッカリン,ズルチン,サイクラミン酸などの人工甘味料がある。人工甘味料をハエは全く甘く感じないが,ラットではサッカリンは甘く感じ,ニホンザルなどではすべての人工甘味料を甘く感じる。動物が高等になるにつれて,人工甘味料がわかるようになる傾向がある。人工甘味料は偶然発見されている。たとえば1897年,ドイツ人のファールベルクC.Fahlbergはアメリカ留学して,トルエンスルホン酸アミドの酸化について研究していた。ある晩パンを食べたところ,彼のパンだけが甘いのに気づき,実験室の薬品がついたためと思い調べたところ,トルエンスルホン酸アミドの酸化物であるo-スルホ安息香酸アミド(すなわちサッカリン)が甘いことがわかった。

苦味を呈するものにはニコチン,カフェインやキニーネなどのアルカロイドやかんきつ類に含まれるリモニンなどのテルペン類,ロイシンやバリンなどの疎水性または塩基性アミノ酸,およびこれらのアミノ酸を含んだジペプチドなどがある。食塩,塩化カリウム,塩化アンモニウムなどは濃度によって甘味,塩味,苦味などを呈する。

酸味は無機酸と有機酸により生ずる。強酸の場合はpHが減少すれば酸味が増すが,有機酸の場合はその濃度やpHと酸味の強さとの関係ははっきりしない。

辛味を起こす物質としては,トウガラシの中のカプサイシン,ショウガのショーガオールなどがあり,一般に水に溶け難い。

旨味物質にはグルタミン酸ソーダとヌクレオチドがある。前者は池田菊苗がコンブの旨味成分であることを(1908),一方後者のうちの一つであるイノシン酸ヒスチジン塩は小玉新太郎が鰹節の旨味成分として抽出した(1913)。グルタミン酸ソーダとヌクレオチドを混ぜ合わせると単独で味わったときの数倍の旨味を生じる(相乗効果)。

味を変更する物質はいくつか知られている。インド産の植物Gymnema sylvestreの葉に含まれるギムネマ酸gymnemic acidはなめるとショ糖の甘味がわからなくなる。西アフリカ原産の植物Synsepalum dulcificumの果実miracle berryを口に含んで口をゆすいだあと酸っぱいものをなめると甘く感じる。

味覚の受容機構

シャレンベルガーR.S.ShallenbergerとアクリーT.E.Acreeは1967年,多くの甘味物質ではAH(水素供与基)とB(水素受容基)が互いに2.5~4.0Å離れて存在することを見いだした。このことから彼らは,甘味受容体側にもAHとBとが存在し,甘味物質のAHと甘味受容体のBとの間と,甘味物質のBと甘味受容体のAHの間の2ヵ所で水素結合が形成されると推定している。さらにキールL.B.Kierは72年,D-アミノ酸やサッカリンなどある種の甘味物質ではAから3.5Å,Bから5.5Åの位置に疎水基(X)が存在することに気づき,甘味受容体の疎水基と疎水結合を行う可能性のあることを指摘した。舌にタンパク質分解酵素を作用させると甘味だけが一時的にわからなくなることから,甘味受容体上ではタンパク質が重要な位置を占めていることが推定される。一方,久保田尚志らは69年,苦味を呈するテルペンには水素供与器と水素受容器が1.5Å以内の距離に存在して分子内水素結合を形成しており,苦味受容体と結合するときにはこの水素結合がはずれてそれぞれ苦味受容体の水素受容基および水素供与基と水素結合を形成すると考えた。しかし苦味物質は一般に疎水性で脂質から成る苦味受容体に吸着すると考えられているので,脂質への吸着の際に水素供与器と水素受容器がどのような役割を果たすかについてはわかっていない。塩や酸の受容機構に関しては定説がない。おそらくはタンパク質のカルボキシル基,リン脂質のリン酸基などに吸着するものと考えられている。呈味物質が味細胞上の受容体と結合すると味細胞膜の電気的性質に変化を生じて受容器膜電位を生じる。受容器電位はシナプスを介して味覚神経繊維終末部に神経インパルスを発生し,中枢へ味覚の情報が伝えられる。

味覚と栄養

いろいろな割合でタンパク質を含んだ飼料でラットを育てて,塩味,甘味,旨味の溶液の摂取量をみると,タンパク質を全くとらないと塩溶液と甘味液をよくのみ旨味の液はほとんどのまない。低タンパク質飼料で育ったラットは塩溶液の摂取量が多く,甘味や旨味の液をあまりのまないが,高タンパク質飼料で飼うと旨味溶液の摂取が増え,塩溶液や甘味溶液の摂取が減る。これは栄養状況によりヒトの味の嗜好(しこう)が変わるのによく似ている。

識別の神経機構

ラットやネコでは味細胞や味覚神経繊維の多くは数種の基本味に応答する。エリクソンR.P.Ericksonは刺激の種類によって多くの繊維を興奮させる様式が異なることを見いだし(1963),総神経繊維パターン説across fiber pattern theoryを提唱した。しかしマウス,サルなどでは1本の味覚神経繊維が1個の基本味に応答することが多い。脳内の味覚中継核におけるニューロン活動はラットで最もよく調べられている。延髄の孤束核から大脳皮質味覚野に至るまで1個のニューロンは多数の基本味に応答するが,ある基本味に応答するニューロンは各味覚中継核内で特定の部位を占める。このことから味覚情報を大脳皮質等の異なった部位にふるい分けすることで,味の識別を行っていると推測できる。

味覚に関連した反射

ヒトの口に味溶液を入れると,味に特有の表情をする(味覚顔面反射gustofacial reaction)。たとえば甘い味に対しては幸せそうな顔をし,酸っぱい味に対しては酸っぱそうな顔をするなど。これは生得的なもので,乳幼児でも起こる。動物にある味溶液をなめさせたのち,溶液摂取後から24時間まで種々の方法で不快感を起こさせると初めに与えた味溶液を飲まなくなる(学習性味覚拒否行動learned taste aversion)。この反射はただ一度の条件づけで長時間持続し,ヒトが食あたりの後,特定の物を食べなくなるのによく対応している。そのほか味溶液を口に入れると唾液が出たり(味覚唾液反射gustatory-salivatory reflex),涙が出たり(ワニの涙crocodile tears),汗が出たり(味覚性発汗taste sweating)する。また甘い物をなめると心拍数が遅くなり,苦い物をなめると心拍数が速くなる。

味覚と病気

味覚の異常は,多くの疾患に伴って現れることがあるが,その原因は不明のことが多い。しかし亜鉛の投与によって治ることがある。

→感覚

執筆者:小川 尚

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「味覚」の意味・わかりやすい解説

味覚

みかく

taste sensation

gustatory sensation

gustation

味覚器によって味溶液が検知された結果、生起される感覚を味覚という。味覚は単に飲食物の選択や享楽にのみ意義があるのではなく、生命維持のうえからも重要である。副腎(ふくじん)を摘出されたネズミは、血中のNaCl(塩化ナトリウム)濃度が低下するため、NaClを選択的に摂取する。また、味神経を切断すると、NaClの選択的摂取は停止し、ネズミはまもなく死んでしまう。ヒトの新生児は、すでに味質を識別する能力をもち、甘味物質は摂取するが、苦味や酸味物質は拒否する。味覚は唾液(だえき)分泌、胃液分泌、膵液(すいえき)分泌や胆汁(たんじゅう)分泌などの調節に関与し、内部環境の恒常性維持のうえからも生物学的意義がある。

[佐藤俊英]

基本味

食物によっておこる味覚は多種多様のようであるが、それはいくつかの基本味(原味)から構成されると考えられている。基本味は甘味、酸味、苦味および塩味(えんみ)(鹹味(かんみ))の四つである。ドイツの心理学者ヘニングH. Henning(1885―1946)は、4種の基本味を四面体の頂点に置き、種々の味はその面上または内部の1点で表現できると考えた(1921)。これを「味覚の四面体」という。食物を味わうときは、味覚のみならず、嗅覚(きゅうかく)、触覚、温度感覚なども関与するが、これらの総合した感覚を「風味」という。

甘味物質はOH基(ヒドロキシ基)をもつ糖類、アルコール、グリセロールなどに多いが、なかには、サッカリンのようにOH基をもたないものにもある。甘味物質には共通して水素供与基と水素受容基が存在し、互いに2.5~4オングストローム離れているという。酸味は水素イオンの味であるが、陰イオンも影響を与えている。同一水素イオン濃度(pH)でも、酸の強さは 酢酸>ギ酸>乳酸>硝酸>塩酸 の順となる。苦味物質はMgCl2(塩化マグネシウム)などの無機化合物に多く、有機化合物では、ブルシン、カフェインなどのアルカロイドが代表的なものである。なお、苦味物質と化学構造との関係は不明である。塩味を有する代表的塩はNaClである。NaCl、KCl(塩化カリウム)、NaI(ヨウ化ナトリウム)などは、それぞれに味が異なるが、これは、塩味が塩の陽イオンと陰イオンの両者に依存するためである。

味覚はおもに舌面でおこるが、ほかに軟口蓋(なんこうがい)、咽頭(いんとう)、喉頭(こうとう)でもおこる。水と区別できるある味物質の最小濃度を「検知閾(いき)」、味質を感知しうる最小濃度を「認知閾」という。ヒトの舌面や軟口蓋といったそれぞれの部位では、四基本味物質に対する感受性には差がある。アメリカの心理学者コリングズV. B. Collingsは、1974年、「塩味と甘味の閾値は舌先部でもっとも低く、酸味は舌縁部でもっとも低く、そして、苦味は軟口蓋でもっとも低い。しかし、刺激濃度を増すといかなる部位にも四基本味が生じる」という測定結果を発表している。フェニルチオカバミド(PTC)は苦味物質であるが、少数の人には高濃度で初めて苦味をおこす。PTCおよび関連物質で感受性の低い人を「PTC味盲(みもう)」という。日本人には約10%みられ、メンデルの潜性遺伝をする。味覚閾値は味溶液の温度で変化する。また、最低の閾値を示す温度は味質で異なるが、だいたい22~32℃である。

[佐藤俊英]

味覚の受容器

味覚の受容器(味(み)受容器)は味(み)細胞である。昆虫の味細胞は肢(あし)の跗節(ふせつ)や口器、触角などにある感覚毛に含まれている。脊椎(せきつい)動物の味細胞は味蕾(みらい)の中にあり、一般に口腔(こうくう)の舌、軟口蓋、咽頭、喉頭にみられるが、魚類では体表やひげにもみられる。哺乳(ほにゅう)動物では、味蕾は口腔内に集まり、おもに舌に点在する茸状(じじょう)(きのこ状)乳頭、葉状(ようじょう)乳頭、および有郭乳頭にみられる。

[佐藤俊英]

味覚の伝達経路

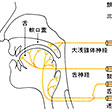

味覚を伝達する神経は、顔面神経(脳神経のⅦ)、舌咽神経(同じくⅨ)および迷走神経(同じくⅩ)である。舌の前3分の2部の味蕾からの求心神経線維は、舌神経および鼓索(こさく)神経を経由して顔面神経に達する。舌の後ろ3分の1部の味蕾は舌咽神経が支配し、下咽頭や喉頭蓋の味蕾は迷走神経が支配する。軟口蓋の味覚は顔面神経の分枝の大浅錐体(だいさいすいたい)神経によって顔面神経に伝えられる。これらの三つの神経は延髄の孤束核(こそっかく)でシナプス(神経接合部)をつくる()。ついで第二次ニューロンは同じ側の内側毛帯に加わり、視床後内側腹側核(視床の味覚野)に入って第三次ニューロンに切り替わったあと、大脳皮質味覚野(前頭弁蓋(べんがい)部)に至るというのが従来の味覚伝達の定説であった。しかし最近のラット、ハムスター、ネコ、ウサギなどの研究によると、延髄の孤束核と視床の味覚中継核との間の橋(きょう)背側部の結合腕に味覚中継核(橋味覚野)のあることがみいだされている。この橋味覚野からの第三次ニューロンは、視床を経由して大脳皮質に行くものと、視床に至らず、前頭部腹側の扁桃核(へんとうかく)、分界条、視床下部などに投射するものとがある()。前者の経路は味を判別する認識性投射経路であり、後者の経路は飲食物の摂取や忌避行動を引き起こす情動的判断を下す経路と考えられる。なお、サルやおそらくヒトの場合は、孤束核からの味覚性ニューロンは直接視床の味覚中継核に行き、さらにここから大脳皮質味覚野の前頭弁蓋部に投射すると思われる。

[佐藤俊英]

味質の識別機構

味質の強さを伝える神経情報は味神経のインパルス頻度である。しかし、単一味細胞の多くは四基本味液の複数に応答(受容器電位を発生)するので、各味質の情報を専用に運ぶ味細胞は存在しない。また、第一次味覚ニューロンや延髄・橋・視床・大脳皮質の味覚中枢ニューロンの応答性を比較してみると、低次から高次のニューロンに移るにつれて各種味刺激に対するニューロンの選択的感受性が増大するという事実も認められない。つまり、すべての部位で単一ニューロンは多様な感受性を示すわけである。

アメリカの生理学者エリクソンR. P. Ericksonらは「味質情報は低次ニューロンから高次ニューロンのすべてにおいて、多数のニューロンの興奮の空間的パターンによって伝えられる」という考えを提唱している(1965)。この味質の相似した物質は相似した興奮パターンをつくるという考えは「アクロス・ニューロン応答パターン説across-neuron response pattern theory」とよばれる。他方、味覚性ニューロンは、四基本味液のいずれの液に最大応答を示すかを基準として4群に分類され、四基本味質の情報はそれぞれに独立した4種類の神経線維のチャンネルを通って伝達されるという考えも出されている。これを「固定ライン説」という。この考えに基づいて分析した結果、末梢(まっしょう)から大脳皮質に至るまで、各味質には、それぞれ対応する興奮伝達チャンネルが存在していることが明らかとなった。また、大脳皮質味覚野内では、各チャンネルに対応する投射部位は相対的に異なることもみいだされている。したがって、多種多様な味の識別機序(メカニズム)については、アクロス・ニューロン応答パターン方式と固定ライン方式との両方が関与するとするのが妥当であろう。

[佐藤俊英]

『栗原堅三著『味覚』(1978・東京大学出版会)』▽『佐藤昌康編『味覚の科学』(1981・朝倉書店)』

最新 心理学事典 「味覚」の解説

みかく

味覚

sense of taste,gustation(英),Geschmackssinn(独)

食べ物の味は各基本味の組み合わせで生じるが,味には基本味では説明できないものがあり,特殊味覚とよばれる。これは口腔粘膜の触覚や温覚,冷覚,痛覚など味覚以外の感覚であったり,味覚との複合感覚としてとらえられたりするもので,油のおいしさ,香辛料の辛み,炭酸飲料の発泡性の味,渋味などが相当する。

【味覚地図taste map】 味の感受性は舌の部位によって異なり,甘味は舌の先端部,塩味は舌前方部,酸味は舌縁後部,苦味は舌根部で感じるとされている。これを舌の味覚地図という。舌の部位によって味覚感受性が異なることを最初に報告したのはドイツの心理学者ヘーニッヒHänig,D.P.である。彼は,舌の部位によって味を感じる閾値(最小の濃度)がやや異なることを,1901年に報告した。それ以後,あたかも甘味は舌の前の方でのみ感じて,苦みは舌の後の方でのみ感じるといったように誇張されて世界中に広まった。正しくは,舌の場所により極端な感受性の差が存在するのではなく,若干の感度の差はあるものの舌のいろいろな部位でどの味も感じられるのである。

【味覚経路】 味の刺激を受け取る最小の構造物は,花の蕾に似ているので味蕾taste budとよばれ,その中には細長い紡錘形をした味細胞が50~100個集合している。味蕾は,舌前方部に散在する茸状乳頭,舌縁後部の葉状乳頭,舌根部の有郭乳頭に存在するほか,軟口蓋,咽頭部,喉頭部にも認められる。味蕾総数は,舌に約5000個,舌以外に約2500個とされている。

味細胞は,外界からの化学刺激を受容し,電気的な信号に変換する。甘味,苦味,うま味を生じさせる物質は,味細胞に発現するタンパク質共役型受容体によって検知され,塩味と酸味を生じさせる物質はイオンチャンネルによって検知される。甘味とうま味の検知には,T1R(taste receptor type 1)受容体ファミリーが関与しており,甘味はT1R2とT1R3の二量体によって,うま味はT1R1とT1R3の二量体によって受容される。また,苦味は数十種からなるT2R受容体ファミリーによって受容される。塩味の受容体は,ENaC(上皮性ナトリウムチャンネル),酸味の受容体はTRPチャンネル(transient receptor potential channel)分子(PKD1L3とPKD2L1の二量体)と考えられている。

個々の味細胞はこれら五つの基本味に対応する受容体のいずれか一つを優先的に発現するので,五つの味の識別は味細胞レベルですでに行なわれていることになる。砂糖を口に入れると砂糖の分子が甘味受容体に結合し,味細胞を興奮させ,神経線維を介して情報が脳に送られ,甘い,おいしいと感じる。キニーネを口にすると苦味受容体に結合し,同様に脳に送られた情報は分析されて,苦い,まずいと感じる。味細胞には,おいしさ受容体,まずさ受容体といったものは存在しないので,砂糖によって興奮した神経情報の中に甘味とおいしさの情報が混在していて,脳での処理部位,処理様式の違いで甘いとおいしいに分かれて分析されるのである。

味覚神経は味の情報を延髄の孤束核に運ぶ。孤束核からは視床の味覚野thalamic taste areaに至るが,その途中で顔面表情変化や唾液,消化液,インシュリン分泌といった反射活動を生じる。視床味覚野からの入力を受ける大脳皮質の味覚野cortical taste area(一次味覚野primary taste area)は中心溝のやや前方部の弁蓋部と島皮質に存在する。ここでは,甘い,苦いなどの味の質の分析がなされる。弁蓋部と島皮質からは前頭眼窩野(二次味覚野secondary taste area)に投射する。そして,この部位は嗅覚,一般体性感覚,内臓感覚などの情報も同時に入力する味覚連合野taste association areaとなっていて,複雑な味覚を総合的に判断する場所である。チョコレートを一粒口にして甘いと感じるのは一次味覚野,「これは私の好物のミルクチョコレートで,まろやかで適度な苦味があっておいしい」と判断するのは二次味覚野の活動によるのである。

一次味覚野からは,情動発現と情動学習に関与する扁桃体へ情報が送られる。扁桃体は味覚性入力を情動行動に結びつける役割を果たす。すなわち,味覚路を経由してきた味覚情報に対して,それが体にとって都合のいいものか否かの評価を下し,行動発現を引き起こす脳部位にその判断結果を送り出している。味覚情報は,前頭連合野や扁桃体から報酬系に入り,おいしい,まずいの評価と情動行動が生じる。さらに視床下部に送られ,食行動に影響を及ぼす。おいしいときには脳内麻薬のβ-エンドルフィン,もっと欲しいときにはドーパミン,実際に食べるときには視床下部由来の摂食促進ペプチドなどの脳内物質が関与する。

【味覚異常taste disorder】 味覚は他の感覚と比べて老化現象が起こりにくい。味細胞が一定の周期でつねに新しい細胞に置き換わることがその理由の一つである。しかし,明らかに味覚に異常を訴える人がいるのも事実である。味覚異常には,味の感受性が低下している味覚減退症,味を感じない無味症,ある特定の味のみがわからない孤立性無味症,舌の左右いずれか一側で味を感じない片側性無味症,味の感受性が亢進している味覚過敏症,何も口にしなくても味を感じる自発性味覚異常症,塩味を苦味と感じるように本来の味の質を他の味と錯覚する錯味症などがある。味覚障害を主訴とする患者は,女性では40歳以上,男性では50歳以上に多く,70歳代がピークである。原因としては,薬剤の服用による副作用,血清亜鉛値の低下,舌炎・舌苔などの口腔粘膜疾患,味覚神経障害,高血圧症,胃疾患,肝障害,癌などの全身疾患によるものが多く,心因性,中枢神経性,放射線性のものが続く。 →神経系 →神経伝達 →脳内報酬系

〔山本 隆〕

出典 最新 心理学事典最新 心理学事典について 情報

百科事典マイペディア 「味覚」の意味・わかりやすい解説

味覚【みかく】

→関連項目舌|味覚障害

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「味覚」の解説

味覚

ミカク

sense of taste, qustatory sense

舌を中心とした口腔内での接触化学感覚(contact chemical sense)をいう.味には,甘味,塩味,酸味,苦味,うま味の5基本味がある.これらの味物質は,味蕾(みらい)にある味細胞先端の味毛(微絨毛)で受容されるが,受容のされ方は味物質により異なり,塩味や酸味は直接イオンチャネルを介し,甘味と苦味は受容体からGタンパク質,セカンドメッセンジャー,イオンチャネルといったカスケードをたどる.うま味は受容体を介すると考えられている.その後は,共通して脱分極性の受容体電位で細胞内カルシウム濃度が上昇し,シナプス間げきへ伝達物質(いまだ特定されていない)の放出が起こる.これで味神経のインパルスが発生し,これが大脳皮質味覚野に達し,味覚が得られる.なお,舌表面で,これらの味物質による味覚感度が異なるという味覚地図は誤りで,部位差はほとんどない.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「味覚」の意味・わかりやすい解説

味覚

みかく

gustatory sense

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「味覚」の解説

味覚

世界大百科事典(旧版)内の味覚の言及

【味】より

…飲食物などが舌の味覚神経に与える感じ。その知覚についてのメカニズムは〈味覚〉の項目を参照されたい。…

【化学感覚】より

…嗅覚や味覚のように物質の化学作用が刺激となって生じる感覚で,一般に脊椎動物では味覚と嗅覚がこれに含まれる。陸生の動物のうち,無脊椎動物には脊椎動物の味覚器や嗅覚器に直接対応する感覚器がないが,これらの動物でも,刺激源から刺激物質の分子が空中を伝播(でんぱ)してきて動物に応答を起こさせる遠隔化学感覚を嗅覚,刺激物が直接動物に接触したときに動物に応答を起こさせる接触化学感覚のうち摂食に関係するものを味覚と定義できる。…

【果物】より

… 一方,オランダを中心にした16~17世紀の静物画は花と果物を好んで取り上げ,多くの寓意を生みだした。まず五感の寓意として,果物は魚とともに味覚を表すものとされ,四季の象徴としては夏と秋,また四大のうちでは地の表現に用いられた。大きく描かれた果物,とくにレモンやオレンジは聖母マリアを表すともいわれ,また永遠性を暗示する題材としての果物は,死の永遠性を表す貝に対し,生の永遠性を表現したといわれる。…

【舌】より

…ついで舌下筋の収縮により舌は餌とともに口腔内にひきこまれるが,これら一連の動作は0.15秒ほどの短時間内に行われる。爬虫類以上では舌は触覚・味覚・発音器官としての働きももつ。【松井 正文】

[ヒトの舌]

口腔の底部後方より突出している大きな高まりで,その表面は粘膜で覆われ,内部は,多くの脂肪細胞を含んだ結合組織により多くの小さな筋肉の束に分かれている。…

※「味覚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...