翻訳|acetaldehyde

精選版 日本国語大辞典 「アセトアルデヒド」の意味・読み・例文・類語

アセトアルデヒド

改訂新版 世界大百科事典 「アセトアルデヒド」の意味・わかりやすい解説

アセトアルデヒド

acetaldehyde

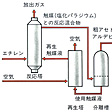

エタナールethanalともいう。脂肪族アルデヒドの一つ。化学式CH3CHO。融点-123.5℃,沸点20.2℃の特異な刺激臭をもつ無色の液体。水,アルコールに可溶。毒性を有し,体内に多量にたまると呼吸困難を起こす。実験室では,エチルアルコールを重クロム酸ナトリウムと硫酸で酸化してつくる。工業的には,古くはエチルアルコールの脱水素法,あるいはアセチレンの水和法などで製造されていたが,現在ではワッカーWacker法が世界的に用いられている。塩化パラジウム,塩化銅(Ⅱ)を触媒として含む塩酸水溶液に,エチレンと空気または酸素を吹き込んで反応させる。

CH2=CH2+PdCl2+H2O─→CH3CHO+Pd+2HCl

Pd+2CuCl2─→PdCl2+2CuCl

2CuCl+1/2O2+2HCl─→2CuCl2+H2O

アセトアルデヒドは,多くの有機工業製品の製造原料となる重要な中間体である。酢酸,無水酢酸,ケテン,酢酸エチル,クロトンアルデヒド,n-ブチルアルコール,2-エチルヘキシルアルコール,クロラール,ピリジンなど多くのものが製造される。とくに酢酸,無水酢酸の製造に,かなりの部分が消費される。

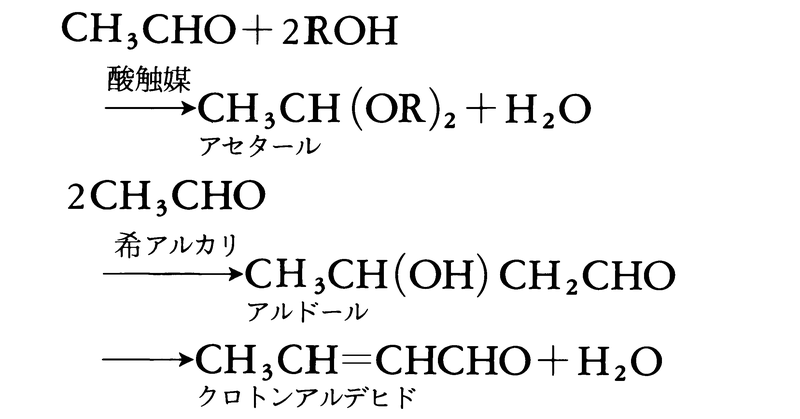

アセトアルデヒドは空気中では徐々に酸化され酢酸となる。酸を触媒としてアルコールと反応させると,香料原料となるアセタールを生じる。また希アルカリの作用でアルドール縮合を起こし,アルドール,クロトンアルデヒドを生成する。

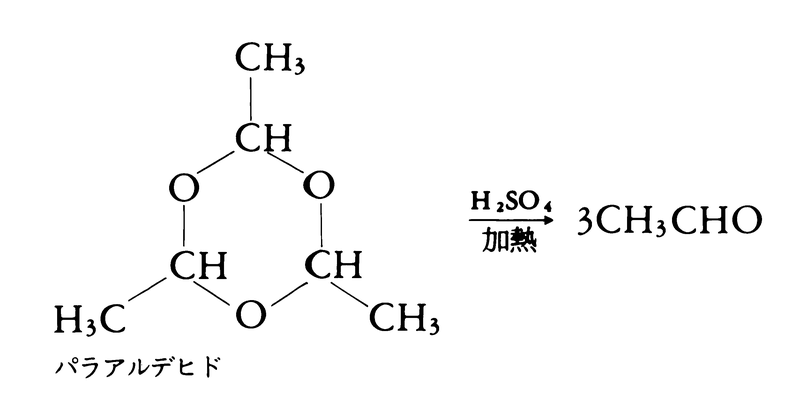

微量の酸(たとえば硫酸)によって発熱的に重合し,三量体のパラアルデヒドparaldehyde (C2H4O)3(融点12.45℃,沸点128.0℃の芳香のある液体)となる。また0℃以下に保ち,同じように酸で処理するとメタアルデヒドmetaldehyde (C2H4O)n(n=4~6)となる。これらは少量の硫酸と加熱すると,容易にもとのアセトアルデヒドに分解する。したがって,不安定なアセトアルデヒドの保存形態として好適である。

酒酔時に不快臭を生じることがあるが,これは酒中のエチルアルコールが体内で酸化されて生成するアセトアルデヒドの臭気による。

執筆者:奈良坂 紘一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「アセトアルデヒド」の意味・わかりやすい解説

アセトアルデヒド

あせとあるでひど

acetaldehyde

代表的な脂肪族アルデヒドで、エタナールとも、単にアルデヒドともいう。

パラアルデヒドに希硫酸を加え、加熱すると得られる。以前は、水銀塩を触媒として、希硫酸の中でアセチレンに水を付加させて製造していたが、この製造過程で有害な廃棄物を生ずるので、現在は行われていない。塩化パラジウムを触媒としてエチレンを直接酸化してアセトアルデヒドをつくるヘキスト‐ワッカー法が広く行われている。無色の揮発性に富む液体で、強い刺激臭をもつ。酸化されて酢酸になりやすいので、還元性が強く銀鏡反応、フェーリング液の還元などの反応を示す。重合をおこしやすく、低温で塩化水素が存在するとメタアルデヒドになり、低温で硫酸を作用させるとパラアルデヒドを生成する。カキの実の渋味がとれるのは無気呼吸により果実の中にアセトアルデヒドが生成し、これがタンニンの重合をおこさせることによるといわれる。また、アルコール飲料を摂取すると、エタノール(エチルアルコール)は酸化されて体内で二酸化炭素(炭酸ガス)と水とになるが、中間物としてアセトアルデヒドを生じ、それが酒酔いの原因であるとされている。多数の有機化学工業製品の原料となるほか、プラスチックや合成ゴムの中間原料にもなる。このほか防腐剤や還元剤としても使われる。

[廣田 穰]

化学辞典 第2版 「アセトアルデヒド」の解説

アセトアルデヒド

アセトアルデヒド

acetaldehyde

C2H4O(44.05).CH3CHO.エタナール(ethanal)ともいう.工業的には,エテンを塩化パラジウム(Ⅱ)と塩化銅(Ⅱ)の水溶液を触媒として,空気または酸素で部分酸化して合成される(ヘキスト-ワッカー法).以前はアセチレンを硫酸水銀の希硫酸溶液に通じて合成されたが,この触媒より生成するメチル水銀が,いわゆる水俣(みなまた)病の原因となった.刺激臭のある無色の液体.融点-121 ℃,沸点21 ℃. 0.7951.

0.7951. 1.3316.酸化して酢酸,無水酢酸が合成され,アルドール縮合によりブチルアルデヒドを経てブチルアルコールが合成される.このほか,多数の有機工業薬品,プラスチック,染料,可塑剤などの合成原料として用いられる.[CAS 75-07-0]

1.3316.酸化して酢酸,無水酢酸が合成され,アルドール縮合によりブチルアルデヒドを経てブチルアルコールが合成される.このほか,多数の有機工業薬品,プラスチック,染料,可塑剤などの合成原料として用いられる.[CAS 75-07-0]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「アセトアルデヒド」の意味・わかりやすい解説

アセトアルデヒド

→関連項目アルコール性肝障害|石炭化学|新潟水俣病|二日酔い|水俣病

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アセトアルデヒド」の意味・わかりやすい解説

アセトアルデヒド

acetaldehyde

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「アセトアルデヒド」の解説

アセトアルデヒド

生活習慣病用語辞典 「アセトアルデヒド」の解説

アセトアルデヒド

出典 あなたの健康をサポート QUPiO(クピオ)生活習慣病用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のアセトアルデヒドの言及

【アルデヒド】より

…IUPAC命名法では,相当するアルカンの語尾を〈nal(ナール)〉にかえてよぶ。たとえば,HCHOやCH3CHOはそれぞれメタナール,エタナールとよぶが,一般には相当するカルボン酸に由来する慣用名(この場合はホルムアルデヒド,アセトアルデヒド)でよばれる。代表的アルデヒドとしては表に示すようなものがあるが,このほか,テルペンにもシトロネラールやシトラールなどのアルデヒドが知られている。…

【エチレン】より

…

[用途]

1981年における日本のエチレン需要は約370万tであり,そのうちの約46%はポリエチレン製造用(高圧法ポリエチレン用が第1位で約28%を占め,さらに低・中圧法ポリエチレンが約18%)である。これに続いて塩化ビニル,アセトアルデヒド,エチレンオキシド,エチレングリコール,スチレンなどが重要な合成化学的用途である(95年のエチレン生産量は約700万t)。エチレンからの主要な誘導体は図1に示すとおりである。…

【化学工業】より

…第2期は,それまで日本の有機化学工業の主流であったカーバイド―アセチレン工業やコールタール工業,発酵化学工業から,石油化学工業への転換が急速に進んだ時期である。たとえばブタノール,酢酸などの原料であるアセトアルデヒドは,従来アセチレンを原料としてきたが,エチレンを直接酸化してつくるワッカー法へと原料,製法を転換してきた。塩化ビニルも,アセチレンを原料にしてきたが,エチレンを塩素化し,それを熱分解して塩ビモノマーをつくるEDC法への転換が進んだ。…

【酩酊】より

…一般に胃に内容物が多ければ,吸収速度は遅くなる。アルコールの分解は,肝臓にあるアルコール脱水素酵素と中間産物であるアセトアルデヒドの分解酵素によって行われる。これらの酵素の機能は人種や個人によって異なり,かつ遺伝的に支配されている。…

※「アセトアルデヒド」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

)1.3437

)1.3437