精選版 日本国語大辞典 「ズルチン」の意味・読み・例文・類語

ズルチン

改訂新版 世界大百科事典 「ズルチン」の意味・わかりやすい解説

ズルチン

dulcin

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「ズルチン」の解説

ズルチン

ズルチン

dulcin

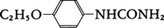

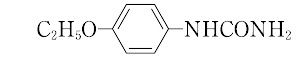

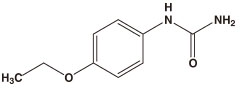

p-phenethylurea,p-ethoxyphenyluaea.C9H12N2O2(180.21).ホスゲンにp-フェネチジンとアンモニアを1モル量ずつ縮合させると得られる尿素誘導体. 結晶.融点173~174 ℃.800倍の冷水,50倍の熱水に可溶.スクロースの約250倍の甘味をもつ人工甘味料であるが,サッカリンよりも毒性が強く,連続使用すると人体に有害で,現在は使用されていない.[CAS 150-69-6]

結晶.融点173~174 ℃.800倍の冷水,50倍の熱水に可溶.スクロースの約250倍の甘味をもつ人工甘味料であるが,サッカリンよりも毒性が強く,連続使用すると人体に有害で,現在は使用されていない.[CAS 150-69-6]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ズルチン」の意味・わかりやすい解説

ズルチン

ずるちん

dulcin

尿素の誘導体。スクロール、p(パラ)-エトキシフェニル尿素ともよばれる。1883年にドイツのベルリナーブラウが発見した化合物。p-フェネチジンにホスゲン、続いてアンモニアを作用させて合成する。無色の針状結晶。冷水にはわずかに溶けるが、熱水には溶けやすい。エタノール(エチルアルコール)にもかなり溶ける。

ズルチンは甘味が強く、ショ糖の200~300倍もの甘さがある。第二次世界大戦後の食糧難時代に人工甘味料として使われたことがあった。日本では食品添加物として1948年(昭和23)に許可されたが、発癌(がん)性などの毒性が強いことから、1967年には佃煮(つくだに)、漬物などの10品目に限り制限付きで使用が認められたものの、その後1969年には全面使用禁止になった。

[務台 潔・河野友美・山口米子]

百科事典マイペディア 「ズルチン」の意味・わかりやすい解説

ズルチン

→関連項目合成甘味料

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ズルチン」の意味・わかりやすい解説

ズルチン

dulcin

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「ズルチン」の解説

ズルチン

人工甘味料の一つ.発がん性が認められ使用されなくなった.

世界大百科事典(旧版)内のズルチンの言及

【合成甘味料】より

…化学構造と甘味との関係は古くから研究されているが,アルデヒド基-CHO,オキシム基-CH=NOH,ハロゲン基,アミノ基-NH2,スルホ基-SO3H,トリアジン核,スルホアミノ基-SO2NH2,水酸基-OHをもった化合物がおおむね甘味が強い。しかし,現在までに開発された合成甘味料はサッカリン,ズルチン,チクロ(サイクラミン酸ナトリウム),アスパルテームなど数少ない。さらに,ズルチンとチクロはその安全性に疑いが生じ,それぞれ1968年,69年に日本では使用が禁止されている。…

※「ズルチン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...