日本大百科全書(ニッポニカ) 「ナトリウムランプ」の意味・わかりやすい解説

ナトリウムランプ

なとりうむらんぷ

ナトリウム蒸気中のアーク放電によって放射される光を利用したランプ。低圧ナトリウムランプと高圧ナトリウムランプとに大別される。

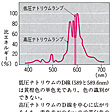

(1)低圧ナトリウムランプ ナトリウムの蒸気圧を約0.5パスカルとしたもの。もっとも効率よくナトリウムのD線(589.0と589.6ナノメートル)を発光する橙黄(とうこう)色のランプである。1932年オランダのホルストGilles Holst(1886―1968)によって実用的なランプが完成。日本では1934年(昭和9)に実用化されたが、普及したのは1957年(昭和32)からである。

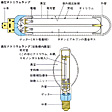

ランプの構造は、ナトリウム蒸気に侵されない特殊ガラスを発光管とし、これをU字形に曲げ、ナトリウム金属と始動補助用ガスとしてネオンと少量のアルゴンの混合ガスを封入する。外管は熱損失を少なくするため高真空に保たれ、また外管内面に透光性でしかも赤外線を反射する酸化インジウム膜を施し、発生した赤外線を元へ戻して発光管の保温に利用する。発光管の管壁温度は、もっとも効率のよいナトリウム蒸気圧を保つため約260℃とする。ランプの点灯には安定器が必要である。効率は実用光源のなかでもっとも高い(175ルーメン/ワット)が、橙黄色の単色光なので、演色性が非常に悪いため、トンネルなどの照明に使用されるにすぎない。

(2)高圧ナトリウムランプ ナトリウムの蒸気圧がパスカル単位で約1.3×104における放電の光を利用したランプ。黄白色の光で、実用白色光源のなかでもっとも効率が高い(400ワットで115~140ルーメン/ワット)。1963年アメリカで高温のナトリウム蒸気に耐える透光性アルミナセラミックス発光管が開発され、ナトリウムの蒸気圧をあげることにより実用化された。日本では1969年に完成している。ランプの構造は、透光性アルミナセラミックス発光管の両端に電極をセラミックキャップまたはニオブ金属キャップで封止して発光管とし、これにナトリウムのほか水銀、始動用のキセノンガス(またはアルゴンとネオンガスなど)が封入されている。外管ガラス球内は高真空に保たれている。高圧ナトリウムランプの光色は暖かみのある黄白色(色温度2100ケルビン)で、演色性は低圧ナトリウムランプよりややよくなり、色別は十分できる。効率が高いので、道路などの屋外一般照明や高天井の工場照明、スポーツ照明に多く使用されるようになった。

なお、ナトリウム蒸気をさらに高くして、演色性を大幅に改善した高演色高圧ナトリウムランプも使われるようになったが、これは電球の光色にも似ており店舗照明に用いられている。

[小原章男・別所 誠]

改訂新版 世界大百科事典 「ナトリウムランプ」の意味・わかりやすい解説

ナトリウムランプ

sodium vapor lamp

ナトリウム蒸気中の放電により発光する放電ランプ。ナトリウム蒸気の圧力の高低により低圧ナトリウムランプと高圧ナトリウムランプがある。

低圧ナトリウムランプは,0.5Pa程度のナトリウム蒸気中の放電によって発生するD線と呼ばれる2本の接近した線スペクトル放射(波長589nmと589.6nm)を利用する(図a)。線スペクトルを利用するのでオレンジイェローの単色光を発生する。D線がたまたま比視感度が最高になる波長(555nm)に近いため,低圧ナトリウムランプの発光は効率が高いが,単色光なので演色性(物の色を自然に見せること)は悪い。そのため効率を重視する道路照明やトンネル照明に多く用いられている。また始動を容易にするために低圧ナトリウムランプには少量のネオン,アルゴンの混合ガスが封入されている。ナトリウムの蒸気圧を高くしていくと,発光スペクトルの波長域が広がり,光色は黄白色になる。2×104Pa程度のナトリウム蒸気中の放電発光を利用するランプを高圧ナトリウムランプという。連続スペクトルであるため演色性は改善される(図b)。屋外照明はもちろん高天井の工場,倉庫などの屋内照明にも採用されている。また,始動と発光効率を上げるため高圧ナトリウムランプには少量の水銀,キセノンなどが封入されている。ナトリウムランプは低圧も高圧も放電を利用しているので安定器が必要である。

執筆者:川瀬 太郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「ナトリウムランプ」の意味・わかりやすい解説

ナトリウムランプ

→関連項目アーク灯|照明|放電灯

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ナトリウムランプ」の意味・わかりやすい解説

ナトリウムランプ

sodium lamp

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...