関連語

精選版 日本国語大辞典 「伸び」の意味・読み・例文・類語

のび【伸・延】

- 〘 名詞 〙 ( 動詞「のびる(伸)」の連用形の名詞化 )

- ① 長くなったり、広がったりすること。また、その度合。

- [初出の実例]「濃くて堅くて延びの悪いペン罐を」(出典:海に生くる人々(1926)〈葉山嘉樹〉三八)

- ② 枡の大小から生じる計量値の増分。年貢収納の時、目減り分をあらかじめ計上して納める分。

- [初出の実例]「定正米四十七石七斗九升五合四勺 延定五十五石九斗二升八勺七才」(出典:東寺百合文書‐は・弘安六年(1283)一一月二四日・若狭太良荘年貢支配帳)

- ③ ( ━する ) 疲れたり退屈したりした時に、手足を伸ばすこと。また、背伸びをすること。〔新撰字鏡(898‐901頃)〕

- [初出の実例]「楽寝にはおそはれまじや小夜枕〈政信〉 胸にある手をのけてのびする〈季吟〉」(出典:俳諧・紅梅千句(1655)九)

- ④ 決めた期日、時刻を先送りにすること。延期。

- [初出の実例]「それを故障にまづ今夜の、婚礼は延(ノビ)になる」(出典:人情本・閑情末摘花(1839‐41)五)

- ⑤ 金や財産がふえること。また、ふえた金・財産。

- [初出の実例]「借銀の事はおいて、年中によほどづつのびがあるべし」(出典:浮世草子・傾城色三味線(1701)大坂)

- ⑥ 勢力や能力がついて盛んになること。

- [初出の実例]「公害の費用を企業から徴収するならば、〈略〉公害を生む産業の伸びが抑えられるのである」(出典:現代経済を考える(1973)〈伊東光晴〉III )

- ⑦ 囲碁で、自分の石から縦横に直行する手。ハネてからノビるのをハネノビというなど、形によって呼称が異なる。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「伸び」の意味・わかりやすい解説

伸び

のび

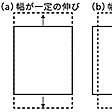

物体をある一方向に伸ばす変形をいう。縮みもまた負の伸びと考えてよい。伸びには2種類がある。一つは、幅を変化しないように保つ場合で、ずりとともにもっとも単純な変形の一つである。ほかは、側面が自由になっているために、伸びとともに幅が縮む場合である。前者の伸びに対する弾性率(張力と伸びひずみの比)は、弾性的等方体ではL=K+(4/3)Gで表される。Kは体積弾性率、Gはずり弾性率である。このような伸びは縦波(たてなみ)弾性波(音波)において表れるので、Lは縦波弾性率ともよばれる。後者の伸びに対する弾性率はヤング率で、ヤング率EはE=9KG/(3K+G)と表される。

[和田八三久・西 敏夫]

[参照項目] | |

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...