関連語

精選版 日本国語大辞典 「山吹」の意味・読み・例文・類語

やま‐ぶき【山吹】

- 〘 名詞 〙

- ① バラ科の落葉低木。各地の山野に生え、また、観賞用に庭園などに広く栽植される。高さ一~二メートル。葉は柄をもち長さ三~七センチメートルの長卵形で縁に不規則な鋸歯(きょし)がある。春、新しい短い側枝の先端に黄金色で径四センチメートル内外の五弁花を一個ずつ開く。果実は扁球形で約五ミリメートルぐらい。茎には白い髄があり、子どもが玩具の鉄砲の玉などに使った。八重咲きで果実のできないヤエヤマブキ、白花のシロバナヤマブキなどの品種がある。漢名、棣棠・棣棠花。《 季語・春 》

- [初出の実例]「山振(やまぶき)のにほへる妹がはねず色の赤裳の姿夢に見えつつ」(出典:万葉集(8C後)一一・二七八六)

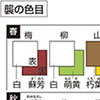

- ② 「やまぶきいろ(山吹色)①」の略。

- [初出の実例]「まばゆき色にはあらで、紅、紫、山ぶきの地の限り織れる御小袿などを」(出典:源氏物語(1001‐14頃)紅葉賀)

- ③ 「やまぶきがさね(山吹襲)」の略。

- [初出の実例]「やまぶきの綾の三重がさね」(出典:宇津保物語(970‐999頃)楼上上)

- ④ 紋所の名。①の花、また花と枝葉を図案化したもの。抱き山吹、向う山吹などがある。

抱き山吹@向う山吹

抱き山吹@向う山吹

- ⑤ 金貨。大判または小判。その色が①の花の色に似ているところからいう。

- [初出の実例]「咲色はかな山ふきのゐんす哉〈慶友〉」(出典:俳諧・犬子集(1633)二)

- 「百万貫の山吹も同じ事のつもりといへり」(出典:随筆・独寝(1724頃)下)

- ⑥ 女房詞。

- ⑦ 「やまぶきちゃ(山吹茶)」の略。

- [初出の実例]「その山吹を、よヲふく。ほうじて入れや。どれへ。ヱヱモフこの子は、それナきのふ道さんの所から来た茶よ」(出典:洒落本・南閨雑話(1773)馴染の体)

- ⑧ 香木の名。分類は羅国(らこく)。二百種名香の一つ。〔五月雨日記(1479)〕

- ⑨ 魚の背鰭の部分の名。

- ⑩ 鉱山で、採取した鉱物から金・銀・銅・錫などを吹き分けること。また、その吹き分けたもの。

山吹の語誌

( 1 )①は「万葉集」のころからよく詠まれたが、王朝和歌では晩春の景物として定着した。水辺に咲くので、「移ろふ」と「映ろふ」を掛けたりすることが行なわれた。

( 2 )蛙(かわず)との取合せも「かはづ鳴く甘南備河に影見えて今か咲くらむ山振(やまぶき)の花」〔万葉‐一四三五〕のように「万葉集」からあるが、王朝和歌ではさらに一般化した。山城の歌枕である井手は山吹と蛙の名所として知られ、「かはづ鳴く井手の山吹散りにけり花の盛りにあはましものを」〔古今‐春下〕などと詠まれている。

( 3 )一重山吹は結実するが、八重山吹は、雄しべが花弁化し、雌しべが退化しているため、結実しない。

( 4 )②は梔子(くちなし)色なので、「口無し」(物を言わないの意)の縁で詠まれることも多い。「山吹の花色衣ぬしやたれ問へど答へずくちなしにして〈素性〉」〔古今‐雑体〕など。

( 5 )「和漢朗詠集」を始めとして、日本漢詩の歌題に「款冬」と表記することが多いが、「款冬」は中国ではツワブキの一種で、ヤマブキとは別物。

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「山吹」の解説

事典・日本の観光資源 「山吹」の解説

山吹

「日本の棚田百選」指定の観光名所。

出典 日外アソシエーツ「事典・日本の観光資源」事典・日本の観光資源について 情報

動植物名よみかた辞典 普及版 「山吹」の解説

山吹 (ヤマブキ)

植物。バラ科の落葉低木,園芸植物

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...