精選版 日本国語大辞典 「承久記」の意味・読み・例文・類語

じょうきゅうきジョウキウ‥【承久記】

改訂新版 世界大百科事典 「承久記」の意味・わかりやすい解説

承久記 (じょうきゅうき)

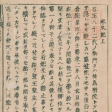

承久の乱の顚末を描いた軍記物。2巻。作者不明。成立年代は一般に鎌倉末期~南北朝初期と推定されている。もっとも現存諸本中の最古態本または祖本,さらには別系統本ともいわれる慈光寺本《承久記》については,乱後,鎌倉中期の成立とする説が有力。内容は,後鳥羽院の事,源実朝の暗殺から始めて,乱の原因,戦闘の経過,乱後の処分を和漢混淆文で詳しく叙述し,論評を加える。古くから保元,平治,平家の各物語とともに〈四部合戦状〉,のちの明徳・応仁両記と併せて〈三代記〉と称せられた。編纂には《六代勝事記》や《平家物語》,別に京都側の記録が多く用いられたと思われ,武家側の記録《吾妻鏡》の記事を補う重要な位置を占める。《承久軍物語》《承久兵乱記》など異本が多く,また諸本間に記事の出入りも著しい。《国史叢書》ほか所収。

執筆者:杉橋 隆夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「承久記」の意味・わかりやすい解説

承久記【じょうきゅうき】

→関連項目宇治橋|椋橋荘

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「承久記」の意味・わかりやすい解説

承久記

じょうきゅうき

承久の乱について記した軍記物。鎌倉中期の成立。作者不詳。『保元(ほうげん)物語』『平治(へいじ)物語』『平家(へいけ)物語』とともに「四部之合戦書」とよばれた。乱に関するもっとも詳細な記述であり、史料的価値も高い。後鳥羽(ごとば)上皇に批判的、北条義時(ほうじょうよしとき)に好意的であるのも本書の特色である。流布本は2巻で、後鳥羽天皇の性向、即位から始めて、承久の乱の原因・経過を記し、乱後、土御門(つちみかど)上皇が土佐に流されるまでを述べている。異本も多く、なかでも慈光寺(じこうじ)本は流布本より古く、しかも仏法(ぶっぽう)・王法(おうぼう)の秩序から起筆するなど、独自の思想がみられる。前田家本は鎌倉後期の成立で、『承久兵乱記』はこの系統に属する。『承久軍(いくさ)物語』も『承久記』の一異本で、江戸前期の成立である。刊本では松林靖明校註(こうちゅう)『承久記』(新撰(しんせん)日本古典文庫)がよい。

[上横手雅敬]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「承久記」の意味・わかりやすい解説

承久記

じょうきゅうき

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...