共同通信ニュース用語解説 「接続水域」の解説

接続水域

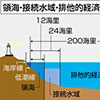

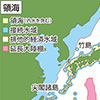

国連海洋法条約に基づき、沿岸国が領海の外側に設定できる水域。沿岸から12カイリ(約22キロ)の領海の外側12カイリまでの範囲と決められている。密輸や感染症を防ぐ目的で、通関や衛生に関する法律を適用できる。外国船舶は沿岸国の安全を脅かさない限り、自由に航行する権利があるとされる。日本は条約を批准した1996年に領海法を改正して定めた。中国は沖縄県・尖閣諸島の領有権を主張し、周辺の接続水域に日常的に公船を派遣。日本領海への侵入も繰り返している。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「接続水域」の意味・読み・例文・類語

せつぞく‐すいいき‥スイヰキ【接続水域】

百科事典マイペディア 「接続水域」の意味・わかりやすい解説

接続水域【せつぞくすいいき】

→関連項目石垣[市]|東シナ海

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「接続水域」の意味・わかりやすい解説

接続水域 (せつぞくすいいき)

contiguous zone

沿岸国が関税・衛生など特定の行政目的に限って管轄権を領海の外に延長して行使することが認められている,領海の外側に接続する一定範囲の水域。隣接水域ともいう。1982年に採択された国連海洋法条約では,沿岸から24カイリをこえない範囲で沿岸国が接続水域を設定することができるとされた。

歴史的には,船舶の船足が速くなるにつれて,狭い領海内では密輸の防止など十分な取締りを行うことが困難になってきたので,沿岸国が関係諸国と条約を結んで接続水域の設定を認めてもらうようになったのが始まりである。禁酒法時代のアメリカが,1924年以来イギリスその他の国々といわゆる禁酒条約を結んで,酒の密輸入監視のために,沿岸から航行1時間の範囲まで,密輸の疑いのある船舶に臨検・捜索・拿捕(だほ)を行うことができることを認めさせたのは有名な例である。その後,これにならって多くの国々が条約を結んで接続水域を設定するようになった。

1958年の〈領海及び接続水域に関する条約〉は,沿岸国が領海の幅を測定する基線から12カイリまでの範囲で,関係国との条約によらずに接続水域を一方的に設定できることを認めたが,これによって,接続水域は一般国際法上の制度となったといえる。同条約は,沿岸国が接続水域において,自国の領土または領海内における通関上,財政上,出入国管理上または衛生上の規則の違反を防止し,または,これらの違反を処罰するために必要な規制を行うことができることとした(24条)。

82年採択の国連海洋法条約も,上記の規定をそのまま継承しているが,接続水域の範囲についてはさらに延長し,24カイリまでとした(33条)。その結果,同条約の下では,領海の外側12カイリまでの部分で,排他的経済水域と接続水域とが重複することになるが,前者が水域内の漁業資源など水域自体を保護法益とするものであるのに対し,後者は,水域自体ではなくて,住民の生活の場である領土や領海における法益の保護を目的とする点で,その性格を異にする。

日本は,従来,接続水域を設けていなかったが,1996年に国連海洋法条約を批准するに際して,従来の〈領海法〉を〈領海及び接続水域に関する法律〉と改め,原則として基線から24カイリまでの水域を接続水域として設定した。

執筆者:尾崎 重義

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「接続水域」の意味・わかりやすい解説

接続水域

せつぞくすいいき

contiguous zone

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「接続水域」の意味・わかりやすい解説

接続水域

せつぞくすいいき

contiguous zone

沿岸国が領海に接続して、その国の通関、財政、出入国管理または衛生に関する法令の違反を防止し処罰するために規制を行うことが認められる水域をいう。接続水域の範囲は、領海が3海里とされたときに、領海の基線から12海里までとされてきたが、国連海洋法条約により領海が12海里までに拡大されたことに応じて、24海里までとされている。200海里水域など、沿岸国の海に対する管轄権の拡大に伴って、接続水域の設定と画定に疑問が生じている。

[中村 洸]

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...