関連語

精選版 日本国語大辞典 「方響」の意味・読み・例文・類語

ほう‐きょうハウキャウ【方響・方磬】

改訂新版 世界大百科事典 「方響」の意味・わかりやすい解説

方響 (ほうきょう)

fāng xiǎng

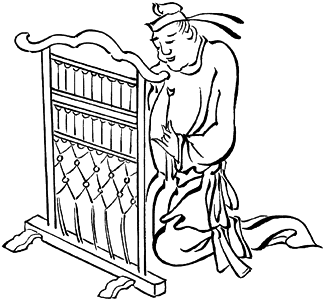

中国,朝鮮,日本の体鳴楽器。編磬(へんけい)の一変種で,起源は明らかではないが中国南北朝の北周(557-581)にはすでに存在した。厚み(音高)の異なる同じ大きさの長方形の鉄板16枚を,木架上に編磬と同様に2段に配列し,鉄の金づちで打奏する。隋・唐の燕楽の常用楽器で,日本へは奈良朝に伝来し,唐楽の楽器として用いられたが,室町時代初期にすたれた。正倉院には方響板9枚が現存している。中国,朝鮮では清朝までわずかに用いられた。

→磬(けい)

執筆者:増山 賢治

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「方響」の意味・わかりやすい解説

方響

ほうきょう

fang-xiang

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「方響」の読み・字形・画数・意味

【方響】ほうきよう

字通「方」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...