精選版 日本国語大辞典 「朝堂院」の意味・読み・例文・類語

ちょうどう‐いんテウダウヰン【朝堂院】

改訂新版 世界大百科事典 「朝堂院」の意味・わかりやすい解説

朝堂院 (ちょうどういん)

日本古代の宮城において中枢となる殿堂で,朝参・朝政・告朔(こうさく)などの政務,即位・朝賀・外国使節の謁見などの国家的な儀式や饗宴が行われる。原則として,朱雀門に面する宮城の中央部に位置する。大極(だいごく)殿・朝堂・朝集殿の三つの部分からなり,これら3部分全体をさす朝堂院の語は史料上長岡宮に至って初めて用いられるが,現在は平城宮以前の用語としても使う。818年(弘仁9)平安宮で朝堂各堂・門に中国風の号をつけるとともに〈八省院〉と称する。藤原宮,平城宮,恭仁(くに)宮,長岡宮,平安宮の主都と聖武朝の難波宮(後期難波宮),紫香楽(しがらき)宮の副都の諸宮で造られたが,すでに天武朝の飛鳥浄御原(あすかきよみはら)宮で成立したという説もある。その前身となるものは推古朝の小墾田(おはりだ)宮や前期難波宮にあった。平城宮では,創建の第1次朝堂院が中央部に,後の第2次朝堂院がその東の壬生(みぶ)門に面する位置に造られた。平安宮ではしばしば火災にあい,866年(貞観8)応天門,876年大極殿,1058年(康平1)八省院が焼亡し,そのつど再建されたものの,1177年(治承1)の焼亡後は造営されることがなかった。

構造

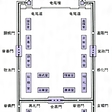

藤原宮,平城宮第2次,難波宮,長岡宮,平安宮がほぼ同じ構造で,平城宮第1次のみが異なる。前者の藤原宮型の朝堂院は,北から大極殿・朝堂・朝集殿が並ぶ。大極殿は天皇の出御の殿で,高御座を設ける。周囲を回廊で囲み,藤原宮では2面に東殿と西殿をおき,平城宮第2次以降は後殿を設ける。平安宮では小安殿と称する。朝堂は朝政,儀式などの際に臣下が着座する殿で,長岡宮では8堂,その他の宮では12堂をおき,周囲を回廊あるいは築地で囲む。官司ごとに着座する堂が定められ,818年中国風の呼称になる以前は,各堂は式部殿,弁官殿のように着座する官司名によって呼称された。朝堂に囲まれた庭が朝庭で,儀式の際に臣下らが列立する。南面に門(平安宮では会昌門)を開く。朝集殿は朝参の際など参集した諸臣が時刻まで待機する殿で,朝堂南門の前方左右に2堂をおく。平城宮第2次以降は周囲を築地で囲み南門を開く。平安宮では南門を応天門と称する。平城宮第1次は唐長安の大明宮含元殿の影響下に造られ,大極殿院が大規模で,その北半の壇上に大極殿をおき,壇下の南半に広い前庭をもつ点と,朝堂が4堂である点が,他の諸宮と大きく異なる。なお朝堂院は基壇をもった礎石建ち,瓦葺き,朱塗り柱の建物で,1895年平安宮大極殿を模して建造した平安神宮外拝殿にその一端をうかがうことができる。

変質

律令体制の変貌に伴い藤原宮から平安宮に至る間に次のように変質する。(1)政務の実務が宮内の曹司〈官衙〉で行われるようになり,朝堂での政務は儀式化して儀式の場としての性格を濃くし,それに伴い,朝堂一郭の規模が縮小する。(2)大極殿は本来内裏の前殿として成立し,内裏がその後方に位置して両者は関係が深いが,長岡宮第2次内裏以降,内裏は大極殿から離れて東方に位置し,関係が薄くなり,大極殿は朝堂の正殿としての性格を濃くし,平安宮では大極殿前面の回廊が消滅する。このような中で大極殿・朝堂・朝集殿の全体を呼称する朝堂院の語が成立する。

執筆者:今泉 隆雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「朝堂院」の意味・わかりやすい解説

朝堂院

ちょうどういん

八省(はっしょう)院ともいう。元来は八省(太政(だいじょう)官に属する中央行政官庁。中務(なかつかさ)、式部、治部、民部、兵部(ひょうぶ)、刑部(ぎょうぶ)、大蔵、宮内の八省)の官人が執務し、公卿(くぎょう)が政務を評議して天皇が決裁する朝政の場で、宮城の中心であった。やがて律令(りつりょう)制の官僚組織が整備されるにしたがい、太政官以下の独立した官衙(かんが)(官庁)が成立し、朝堂院は即位・朝賀(ちょうが)などの儀式や饗宴(きょうえん)に使用されるようになる。この変化が規模にも現れ、藤原宮で最大となり、以後小型化した。難波(なにわ)宮以来の基本的な形は、回廊で囲まれた長方形の区画の北に大極(だいごく)殿(正殿)、その南側東西に朝堂(十二堂)、朝集(ちょうしゅう)殿(堂)が並んでいた。平安宮以外は大極殿と朝堂の間にも回廊があった。藤原宮以後、殿舎は瓦葺(かわらぶ)き。長岡宮、平安宮では、それまで朝堂院の真北にあった内裏(だいり)が東へ移り、朝堂院の独立性を高め、儀式会場的な性格も強まった。

平安宮の朝堂院は、遷都後の796年(延暦15)ごろ成立し、東西56丈(約170メートル)、南北134丈(約406メートル)。南面に応天門と栖鳳(せいほう)・翔鸞(しょうらん)二楼、その北に東西朝集堂・会昌(かいしょう)門があり、門の北に儀式のときに皇族・大臣以下官人の座となる十二堂が並び、その奥が一段高い竜尾壇(りゅうびだん)(道)で、正面に大極殿があった。866年(貞観8)に応天門が炎上、放火の嫌疑で伴善男(とものよしお)が失脚したことは有名。大極殿まで焼失する火事は三度あり、2回は再建されたが、1177年(治承1)焼失したのちは再建されなかった。

[吉田早苗]

百科事典マイペディア 「朝堂院」の意味・わかりやすい解説

朝堂院【ちょうどういん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「朝堂院」の解説

朝堂院

ちょうどういん

宮城(大内裏(だいだいり))にあって政務・儀式などが行われた宮内の中心的施設。朝堂の字句はすでに7世紀の文献に散見するが,朝堂院の語がみえるのは長岡京の時代であり,平安時代には八省院(はっしょういん)と称された。天皇の出御した大極(だいごく)殿,官人の朝座が設けられた朝堂,官人が列立する朝庭,その南の朝集堂などから構成される。このうち朝堂は12堂ないし8堂からなり,親王,太政官と八省をはじめとした主要な官司の官人が着座する朝座があって,律令国家の政務の中心である朝政が行われた。奈良時代には弁官殿・式部殿のように官司名が冠せられたが,818年(弘仁9)に中国風の呼称に改められた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「朝堂院」の解説

朝堂院

ちょうどういん

八省院ともいう。大内裏の正門である朱雀門の正面,内裏の南西に位置する。後世は紫宸殿で儀式を行った。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「朝堂院」の意味・わかりやすい解説

朝堂院

ちょうどういん

「八省院」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の朝堂院の言及

【平城宮】より

…710年(和銅3)から784年(延暦3)まで営まれ,途中8年ほど中絶し,恭仁(くに)京(京都府相楽郡)等に都が遷されたことがあるが,70年にわたって存続した。南北約1km,東西1.3kmの広さをもち,その中に天皇の御在所であり日常生活の居所であった内裏(だいり),公の儀式,政治の場である朝堂院(ちようどういん)があり,さらに百官と総称された官司の建物があった。したがって平城宮は天皇の居所であると同時に,当時の律令国家の中央政府機構の所在地であった。…

※「朝堂院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...