精選版 日本国語大辞典 「狐火」の意味・読み・例文・類語

きつね‐び【狐火】

- 〘 名詞 〙

- ① ( 狐の口から吐き出されるという俗説に基づく ) 闇夜、山野に出現する怪火。実際は燐化水素の燃焼などによる自然現象。燐火(りんか)。鬼火(おにび)。狐の提灯(ちょうちん)。幽霊火。青火。《 季語・冬 》

- [初出の実例]「夜前於二野路一有二狐火一」(出典:実隆公記‐長享二年(1488)二月二日)

- 「狐火や髑髏に雨のたまる夜に」(出典:俳諧・蕪村句集(1784)冬)

- ② ( 青白い光が狐火に似ているところから ) 芝居で、樟脳火(しょうのうび)をいう。

- ③ 植物「のげいとう(野鶏頭)」の異名。

- ④ きのこ「ほこりたけ(埃茸)」の異名。〔重訂本草綱目啓蒙(1847)〕

狐火の語誌

( 1 )狐が火をともすという俗信は「宇治拾遺‐三」をはじめ古くからあった。

( 2 )近世、江戸郊外の王子稲荷に大晦日の夜に狐が集まって官位を定めるとの言い伝えが流布して、大晦日の夜は「王子の狐火」を見に人が集まりその燃え方により新年の豊凶を占ったという。単に「狐火」で冬の季語とするのは「王子の狐火」からの転用であろうが、蕪村などの用例はあるものの歳時記への登録は大正時代まで下る。→「おにび(鬼火)」の語誌

日本大百科全書(ニッポニカ) 「狐火」の意味・わかりやすい解説

狐火

きつねび

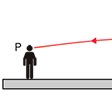

山際や川沿いの所などに現れる怪光の一種。現在なお正体不明の部分が多い。英語でフォックスファイアfox fireという場合のフォックスは、キツネのことではなく、朽ちるとか、腐って色が変わるとかいう動詞、あるいは朽ち木などについたバクテリアの発光をいう。しかしこれは4、5メートルも離れると見えないから、古来、日本で見られた狐火とは違う。更科公護(さらしなきみもり)は、日本における狐火の見え方の特徴を次のようにまとめている(1958)。

(1)火の気のない所に火の玉が一列に並んで現れる。

(2)色は提灯(ちょうちん)または松明(たいまつ)のようである。

(3)狐火はついたり消えたり、消えたかと思うと、異なった方向に現れたりする。

(4)狐火の現れる季節は春から秋口にわたっており、蒸し暑い夏、どんよりとした天気の変わり目に現れやすい。

(5)狐火の正体を見届けに行くと、途中でかならず消えてしまう。

狐火についてはその後、角田義治の詳細な研究(1977)があり、これは山間部から平野部に向かう扇状地などに現れやすい光の異常屈折によってほぼ説明できることが明らかにされた。

[根本順吉]

民俗

狐火の正体として、越後(えちご)(新潟県)のものは天然の石油の発火というようなことも考えられるが、発光の原因としては、このほか球電現象による場合もあったであろう。江戸で有名なのは王子の狐火で、毎年大つごもりの夜にはよく現れ、これをわざわざ見物に出かける人もいた。芝居では『本朝廿四孝(にじゅうしこう)』という狂言の四段目「謙信館狐火の段」で舞台の上で狐火を見せる。この芝居に出る狐は善玉の狐である。狐火と同様の現象はヨーロッパの各地でも見られているが、ドイツではこれをイルリヒトIrrlichtといい、屋根に住む小人コボルトのなす術(わざ)と考えられている。出現する場所が日本と同様、川沿いの所に多いことも興味深い。狐火は冬の季語となっている。

[根本順吉]

『角田義治著『現代怪火考――狐火の研究』(1979・大陸書房)』

改訂新版 世界大百科事典 「狐火」の意味・わかりやすい解説

狐火 (きつねび)

キツネがともすとされる淡紅色の怪火。単独で光るものもあるが,多くは〈狐の提灯行列〉とか〈狐の嫁入り〉と呼ばれるもので,数多くの灯火が点滅しながら横に連なって行進する。群馬県桐生付近には結婚式の晩に狐火を見ると,嫁入行列を中止して謹慎する風習があったという。江戸の王子稲荷の大エノキの元には毎年大晦日に関八州のキツネが集まって狐火をともしたといわれ,その火で翌年の吉凶を占う風もあった。狐火がよく見られるというのは,薄暮や暗くなる間際のいわゆるたそがれどきとか翌日が雨になりそうな天候の変り目に当たるときであり,出現する場所も川の対岸,山と平野の境目,村境や町はずれといった場所で,キツネに化かされる場所とも一致するようである。狐火の原因は,キツネが尾をすりあわせたり打ちつけたりして静電気を起こすのだとか,キツネの息やよだれが反射して光ったものだとかいわれるが,いずれも根拠に乏しい。むしろ,狐火は境界にまつわる幻視や幻聴の一つといえそうである。鳥山石燕《百鬼夜行図》にはキツネがくわえた骨から燐火が出ている図が狐火として描かれており,鬼火と結合したものと思われる。なお,川岸によく出現するという火柱も狐火の変形とされるが,こちらはイタチのしわざといわれ,火柱の倒れた方向に火災が起こると信じられている。

執筆者:飯島 吉晴

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「狐火」の意味・わかりやすい解説

狐火

きつねび

狐火

きつねび

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「狐火」の意味・わかりやすい解説

狐火【きつねび】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

デジタル大辞泉プラス 「狐火」の解説

狐火

動植物名よみかた辞典 普及版 「狐火」の解説

狐火 (キツネビ)

狐火 (キツネビ)

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

《狐の口から吐き出された火という

《狐の口から吐き出された火という