精選版 日本国語大辞典 「赤穂浪士」の意味・読み・例文・類語

あこう‐ろうしあかほラウシ【赤穂浪士】

改訂新版 世界大百科事典 「赤穂浪士」の意味・わかりやすい解説

赤穂浪士 (あこうろうし)

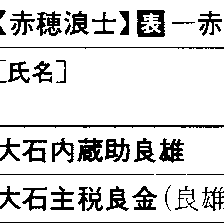

1701年(元禄14)3月14日に,江戸城本丸松之廊下で播磨赤穂城主(5万3500石)浅野内匠頭長矩(ながのり)が高家肝煎(きもいり)(旗本)であった吉良上野介義央(よしなか)に突然斬りかかって傷を負わせた事件があった。この日は幕府の年賀に対する答礼のため京都から遣わされた勅使・院使に対して,将軍徳川綱吉の挨拶が白書院で行われるはずであったが,事件は勅使らの到着直前に起こった。浅野長矩は勅使の御馳走役であったが職務を放擲(ほうてき)して事を起こしたのである。これらの条件が浅野の罪を重くし,彼は即日切腹の処分をうけ,浅野家は取りつぶされた。吉良義央は儀礼担当の職にありながら浅野に十分な指示を与えず,浅野が恥をかくなどのことがあり,それを遺恨として吉良を殺そうとしたといわれ,浅野家中をはじめ巷間ではそのうわさを信じていたが,その実否は不明であり,幕府は浅野側の正当性はいっさい認めず一方的な犯罪として処理した。それにしてもこの処分は過酷であると世に受け取られた。浅野側ではこの事件をけんかとみ,幕府の処分を片手落ちとする一方,吉良はみずから手は下さなかったが結果的には浅野を破滅に追い込んだ仇敵とみなし,亡君の遺志を継いで吉良を殺し,両成敗を完成させることで,切腹・改易の処分によって失われた浅野家の名誉を回復しようとする者があった。いわゆる急進派である。それに対して家老であった大石良雄は長矩の弟大学によって浅野家の再興を図るとともに,吉良へもなんらかの処分がなされることで浅野家の名誉回復を期待し,幕府に嘆願したが,02年7月に大学が広島浅野家に御預けとなってその望みを断たれた後は急進派に合流した。そのときまで浅野家の再興を望んで盟約を結んできた家臣の多くはここで離散した。そして12月14日に大石以下の浅野家遺臣が本所の吉良邸に乱入し,吉良義央を殺害してその首を泉岳寺の長矩の墓前に献じたのである。この事件は有名になったために,後になって作られた史料が多く,事件の経過や浪士の動静,その処分をめぐっての幕府内部の議論までが伝えられているが,正確な情報は《堀部武庸筆記》や《江赤見聞記》(5巻まで)などわずかな史料から得られるにすぎず,ほとんどは十分な根拠のない虚構に近いものである。幕府では大石以下の行為は〈公儀を恐れざるの段,重々不届〉であるとして切腹を命じ,03年2月4日全員が死についた。吉良邸に討ち入ったのは47人といわれるが,このとき切腹したのは46人である。彼らは世に赤穂浪士,赤穂四十七士または四十六士などと呼ばれており,この事件は全体として赤穂事件と呼びならわされている。

赤穂浪士は死後,〈義人〉〈義士〉としてたたえられた。なかでもその年の秋に室鳩巣(きゆうそう)が著した《赤穂義人録》が有名である。彼らが亡君の仇讐(きゆうしゆう)を報じた,または亡君の遺志を継いで吉良を殺したことが家臣・武士としての〈義〉に当たると考えられたからであり,全員が刑に服したことも世の同情を集めた。大名の家という閉鎖的な社会で主君たる大名のために生命をささげて仕え,主家の名誉のために死を賭けることは〈義〉といえるであろう。だが,江戸の武士社会は大名-家臣という主従関係に重なって,将軍-大名という関係がある。もし大名が将軍=幕府と対立した関係にあるとすれば,家臣の主君への〈義〉は幕府からみたときには〈不義〉となる。浅野長矩は吉良の加害者にすぎず,時と所をわきまえない犯罪によって幕府から死刑に処せられたのであるから,吉良は浅野の仇敵ではなく,幕府もそれを認めていない。赤穂浪士の行為は大名の家の観点からは〈義〉であろうが,幕府の側からみれば犯罪であり,したがって彼らは死刑に処せられた。幕府の立場を是とすれば浪士の行為は不義・不法でなければならない。

このように二つの立場がある以上,赤穂浪士に対する見方が分かれるのは自然である。この一方の立場から徹底的な批判を加えたのが佐藤直方であり,赤穂浪士は幕府を相手とすべきであるのに,誤って吉良を討ったとの観点から批判したのが太宰春台であった。そしてこの両者の批判をめぐって賛否の議論が,宝永から天保まで130年にもわたって続けられた。赤穂事件には,二重の主従関係に限定される武士の生き方にかかわる深刻な問題が包蔵されていたからである。世論の大勢は浪士を支持し賞賛する側に傾いた。武士にとって大名の家こそが最終的に身を託すべき存在であり,家臣として生きることがもっとも切実であったからであろう。幕府が浪士の処分と同時に吉良家を取りつぶして両成敗と同じ結果にもちこんだことは,幕藩制の構造に基づく武士社会の動向を予見しての結果とみることができる。《仮名手本忠臣蔵》をはじめ,後世この事件に題材をとった文芸作品は多いが,幕藩制の二重の主従関係における武士の〈義〉とは何かという,赤穂事件の核心的な問題はほとんど見のがされている。なお赤穂浪士は長矩と同じ芝高輪の泉岳寺に葬られた。

執筆者:田原 嗣郎

演劇における赤穂浪士

太平の世に47人もの武士が一団となって,主君のための仇討を極秘裏に計画し,みごとに成功させたという赤穂浪士の事件は,江戸の庶民の注目を大いに集め,これに取材した数多くの作品群,いわゆる〈忠臣蔵物〉を現代に及ぶまで生み続けてきた。義のために身命をなげうった赤穂浪士たちの行動に,庶民は大いに共感しかっさいをおくり,続々と脚本が書き下ろされ上演され続けたのである。近松門左衛門は《太平記》の世界の話ということでこの討入事件をとりあげ,《兼好法師物見車(ものみぐるま)》に続けて,1710年(宝永7)には《碁盤太平記》を上演した。吉良上野介義央を高師直に,浅野内匠頭長矩を塩冶(えんや)判官に,大石内蔵助(くらのすけ)を大星由良助(ゆらのすけ)として登場させている。また,討入りから47年目の1748年(寛延1)に義士たちを描いた代表的な人形浄瑠璃が書かれた。竹田出雲,並木千柳,三好松洛の合作による《仮名手本忠臣蔵》である。この作品は,芝居の独参湯(どくじんとう)と呼ばれ,不入りのときでも《忠臣蔵》を出せば,必ずもちなおすといわれるほど民衆に愛される演劇となっていった。この作品が初演されて以来,江戸時代では,わずか数年をのぞいて毎年上演され,大ヒットを続けたのである。《仮名手本忠臣蔵》は,それまでに書かれた義士劇の集大成であり,その成立までの過程は江戸時代の庶民の生活感情を反映させ,演劇としての〈忠臣蔵〉の庶民化,普遍化への過程であった。この作品の出現により,赤穂浪士の事件そのものをも〈忠臣蔵の事件〉と呼ばせ,〈忠臣蔵物〉というジャンルの名称で一括させるほどの普及力があった。江戸後期から明治にかけては,講釈種をとり入れた多くの〈義士銘々伝〉や〈外伝〉がつくられた。四十七士に関するいろいろなエピソードを述べた〈銘々伝〉は,47人すべてに用意されたわけではないが,勘平(萱野三平)をはじめとして,堀部安兵衛,神崎与五郎,赤垣源蔵,大高源吾,寺岡平右衛門(寺坂吉右衛門)などがとりあげられ,個性豊かなイメージを庶民に与えていった。またそれは,庶民の赤穂浪士たちへの知識を前提として,ふくらんでいったものでもあり,庶民の義士への夢を満たすものでもあった。〈忠臣蔵〉にその世界をとった作品は,歌舞伎や浄瑠璃,小説をはじめ,浪曲,講談から,映画,ラジオ,テレビ,軽演劇,さらには漫画にいたるまで,膨大な数にのぼる。それは,日本の庶民が〈忠臣蔵〉の世界をいかに愛し続けてきたかを物語るものであろう。

→忠臣蔵物

執筆者:中山 幹雄

赤穂浪士 (あこうろうし)

大仏(おさらぎ)次郎の長編小説。1927-28年(昭和2-3),《東京日日新聞》に連載。28-29年,改造社から3巻本として刊行。この小説中の大石良雄は,松の廊下での刃傷事件に対する幕府の処置をけんか両成敗の原則への違背とみなし,彼の指導する吉良屋敷への討入りを〈御公儀に向けての反抗,大異議〉と規定する。すなわち作者は,赤穂事件を描くさいに,講談風の封建的な義士礼賛を排し,芥川竜之介が歴史小説中でとった近代的解釈の方法を継承し,これに豊かな肉付けを加えて物語を展開させた。虚無的な浪人堀田隼人,社会批評眼の鋭い泥棒蜘蛛の陣十郎など架空の人物は,伝奇的興味を増すばかりでなく,読者と物語の世界とを仲介するものである。

執筆者:村上 光彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「赤穂浪士」の意味・わかりやすい解説

赤穂浪士(日本史)

あこうろうし

江戸中期、主君浅野長矩(あさのながのり)の仇(あだ)を報ずると称して吉良義央(きらよしなか)を討った赤穂浅野家の遺臣をいう。1701年(元禄14)3月14日、幕府の年賀に対する答礼のための勅使が到着する直前に、江戸城本丸松之廊下で勅使接待の役にあった浅野長矩(播磨(はりま)赤穂城主5万3500石)が、突然吉良義央(旗本、高家肝煎(こうけきもいり))に斬(き)りかかって傷を負わせる事件が起きた。幕府は、浅野の行為を時と所をわきまえぬ犯罪とみなし、ただちに切腹を命じて所領を没収した。浅野の動機は不明であるが、吉良が儀礼上の指示を十分与えなかったためであるともいわれ、浅野家中をはじめ巷間(こうかん)ではそのうわさを信じた。そこで、幕府がこの事件を単純な犯罪とみたのに対して、吉良との間の喧嘩(けんか)とみ、両成敗の処分を期待した浅野側では、幕府の処分を片落ちとし、吉良を、浅野を破滅に陥れた仇敵(きゅうてき)とみなした。そして改易(かいえき)、切腹の処分によって失われた浅野家の名誉は、浅野家が再興され吉良に処分が加えられるか、または亡君の遺志を継いで吉良を殺し両成敗の処分を事実上完成させることで回復されると考えた。前者は家老であった大石良雄(おおいしよしお)以下多数の考えであり、長矩の弟大学(だいがく)による浅野家の取り立てを幕府に嘆願した。しかし翌1702年7月に大学は広島の浅野本家に御預けとなってこの計画は挫折(ざせつ)し、多くの家臣は離散した。後者は堀部武庸(ほりべたけつね)(安兵衛)らいわゆる急進派の意図であったが、浅野家再興の望みがなくなったのちは大石らもこれに合流。そして12月14日大石以下の浅野家遺臣が江戸・本所(ほんじょ)にあった吉良邸に乱入し、吉良義央を殺害してその首を高輪(たかなわ)の泉岳(せんがく)寺の長矩の墓前に献げ、大目付(おおめつけ)に自首した。幕府では大石以下の行為は「公儀を恐れざるの段、重々不届き」であるとして切腹を命じ、1703年2月4日全員が死についた。吉良邸に討ち入ったのは47人ともいわれるが、このとき死んだのは46人(寺坂信行を除く)である。

彼らは死後、義士、義人として世にたたえられた。彼らが亡君の遺志を継いで吉良を殺し仇讐(きゅうしゅう)を報ずることによって、浅野家の名誉を回復したことが、家臣、武士としての「義」にあたると考えられたからである。大名の「家」は江戸時代における政治的単位であり、また閉鎖的な武士の共同体でもあったから、その首長=主君たる大名に生命を捧(ささ)げ、主家の名誉のために死を賭(と)することは確かに「義」ではあったろう。だが、もしその主君が幕府=将軍に敵対していたとすれば、同じ行為も幕府からみれば「非義」となる。浅野長矩はその犯罪行為のために幕府から死刑に処せられた。大石以下の者は「主人の讐(あだ)を報ず」と申し立て吉良を討ったが、幕府の論理では、吉良は単に被害者にすぎず、大石らは幕府の処分を不満とし吉良を殺害することでそれに反抗したものとみるほかはない。彼らが死刑に処せられたのはそのためであり、単に徒党の禁を犯したなどの事情によるのではない。赤穂浪士の評価にはこの二つの見方ができる。幕府も斬罪(ざんざい)とはせず切腹とし、墓に葬ることを認めたのであるから、その情状は酌量したのである。同時に吉良家も、当主義周(よしちか)の討入り当日の仕方が「不埒(ふらち)」であるとの理由で断絶させられた。彼らを「義士」とする者は室鳩巣(むろきゅうそう)以下多数であり、その行為を「非義」として批判した佐藤直方(なおかた)、太宰春台(だざいしゅんだい)らは少数派であったが、家臣たる武士はだれでも四十六士同様この二つの立場にその身を引き裂かれないとも限らなかったから、問題はきわめて深刻であった。それが将軍―大名、大名―家臣という二重の主従制の下に生きる徳川武士の運命であったのである。そのうえで家臣としての「義」がより重視されたことは、幕藩制という制度または組織を考えるうえで注目に値する。近松門左衛門の『碁盤太平記(ごばんたいへいき)』、竹田出雲(いずも)らの『仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)』をはじめとして、後世この事件に題材をとった文芸作品は数多いが、作者が武士身分でなかったためか、大名、家臣間の主従関係のみに目を奪われ、単なる仇討ものになっていて、幕藩制の二重の主従関係の下での武士の「義」ははたして何かという、この事件の核心的な問題はほとんど見逃されてしまっている。

[田原嗣郎]

『石井紫郎編『日本思想大系 27 近世武家思想』(1974・岩波書店)』▽『田原嗣郎著『赤穂四十六士論』(1978・吉川弘文館)』

赤穂浪士(小説)

あこうろうし

大仏(おさらぎ)次郎の代表的な長編小説。1927年(昭和2)5月~1928年11月『東京日日新聞』連載、1928~1929年改造社刊。3巻。不幸な境遇に育った堀田隼人(はやと)は母の期待を裏切って虚無的な行動に走り、やがて上杉家の家老千坂兵部(ひょうぶ)のスパイ組織に加入し、大石良雄たちの動静を探る。赤穂義士とせず浪士としたところに作者の批判がうかがわれるが、隼人の軌跡には昭和初期の鬱屈(うっくつ)した青春が影を落としており、そこに知識人文学としての共感が得られた。

[尾崎秀樹]

『『赤穂浪士』上下(1979・朝日新聞社)』

百科事典マイペディア 「赤穂浪士」の意味・わかりやすい解説

赤穂浪士【あこうろうし】

→関連項目赤穂藩|敵討|福本日南|堀部安兵衛

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

デジタル大辞泉プラス 「赤穂浪士」の解説

赤穂浪士〔ドラマ〕

赤穂浪士〔戯曲〕

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「赤穂浪士」の意味・わかりやすい解説

赤穂浪士

あこうろうし

「赤穂義士」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の赤穂浪士の言及

【忠臣蔵映画】より

…こうして各社のオールスター作品がつづくなか,真山青果原作で前進座などの演劇人と松竹スターが出演した溝口健二監督《元禄忠臣蔵》二部作(1941‐42)が,芸術性の高いものとして注目を集め,この作品以降,第2次世界大戦中には本格的な忠臣蔵映画は姿を消した。 戦後,忠臣蔵映画は早くから企画されたが,GHQ(連合軍総司令部)の時代劇規制のため実現せず,52年,〈忠臣蔵〉の題名を用いず,仇討を描かないで赤穂浪士による政治批判のドラマにするという形で,はじめて東映作品《赤穂城》二部作が,萩原遼監督,片岡千恵蔵の浅野内匠頭・大石内蔵助二役により,つくられた。そして54年の松竹作品《忠臣蔵》(大曾根辰夫監督)で〈忠臣蔵〉という題名が復活した。…

【江戸時代】より

…家老も,主君への依存性が強まる過程で少なくとも主君との感情共有が成立しているかのように行動することを強制されることとなった。赤穂浪士の敵討は彼らの言うところによれば吉良を憎いと思う主君の気持ちをみずからに感情移入した行動で,一種の集団殉死といえるものであったが,大石のような家老がその一員となることは初期にはありえないことであった。家老以下の家臣も,17世紀の後半のころ地方(じかた)知行から蔵米制への移行に伴って,大名から相対的に独立した武士としての実質を失っていった。…

【泉岳寺】より

…山号は万松山(ばんしようざん)。赤穂浪士の墓で知られる。1612年(慶長17)徳川氏により外桜田に創建され,開山には大中寺(栃木県大平町)の建室宗寅(けんしつそうえん)の弟子,門庵宗関(もんなんそうかん)(今川義元の三男ともいわれる)が迎えられた。…

【忠臣蔵物】より

…(1)赤穂浪士の復讐譚に取材した歌舞伎および人形浄瑠璃の作品の総称。〈忠臣蔵物〉という呼称は,代表作《仮名手本忠臣蔵》の名題に拠る。…

【日本】より

… 江戸時代の後半期に流行した石門心学の要点は,第1に,行為の評価は,その結果よりも意図によるべきこと,第2に,善意は,利己的でなく,社会から与えられた役割を果たそうとする意志として定義されること,第3に,最高の倫理的価値は,つねに善意の生じるような心的状態を培うことであった。赤穂浪士の復讐の圧倒的な人気――それは歌舞伎や映画を通じて200年以上も持続した――も,主君への忠誠という動機(家臣の役割に忠実な自己犠牲という善意),および彼らの集団の団結とかかわり,その行動の結果(私的暴力の行使による多数の犠牲者)とはかかわらない。石門心学の〈正しい心〉(善意)は,またしばしば〈誠〉(誠心誠意)と呼ばれる。…

【堀部安兵衛】より

…赤穂浪士の一人。名は武庸(たけつね),安兵衛は通称。…

【赤穂浪士】より

…吉良邸に討ち入ったのは47人といわれるが,このとき切腹したのは46人である。彼らは世に赤穂浪士,赤穂四十七士または四十六士などと呼ばれており,この事件は全体として赤穂事件とよびならわされている。 赤穂浪士は死後,〈義人〉〈義士〉としてたたえられた。…

※「赤穂浪士」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

⇒

⇒