精選版 日本国語大辞典 「石敢当」の意味・読み・例文・類語

せき‐かんとう‥カンタウ【石敢当】

いし‐がんとう‥ガンタウ【石敢当】

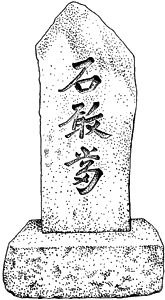

- 〘 名詞 〙 道の突きあたりや辻に立てる魔よけの石。多くは「石敢当」の文字が刻んである。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「石敢当」の意味・わかりやすい解説

石敢当

いしがんとう

魔除(よ)けのために「石敢当」と刻んだ石を立てる中国の俗信。日本でも、江戸時代から各地にあったが、沖縄県には、中国から直接伝わって、いまも社会慣習として生きている。中国には古代からあり、家の入口の正面にあたる他家の壁に立てたり、家の土台石に刻んだりする。石敢当とは力士の名であると伝えるが、本来は、石がなによりも強いことから、魔除けに用いた語である。沖縄県では「蹴り込みの返し」といって、石敢当は道の突き当たりに立てるのが普通であるが、もともと「返し」といって魔除けに石を置く習慣もあった。これは『古事記』(712)の「道反(ちがえし)の大神」と同じく、道祖神信仰の一種で、それと中国の石敢当とが習合したものである。

イシガントウは、「石敢当」の湯桶(ゆとう)読みであるが、中国語音のshih-kan-tangからの転訛(てんか)かともいう。

[小島瓔 ]

]

改訂新版 世界大百科事典 「石敢当」の意味・わかりやすい解説

石敢当 (いしがんとう)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「石敢当」の解説

石敢当

いしがんとう

「せきがんとう」とも。道の辻や路地の入口,屋敷の表門にたて,「石敢当」の3文字を刻んだ小さな石碑。邪鬼の侵入を払うもの。沖縄地方に多くみられ,青森県まで分布する。俗に奄美地方では魔物払い石の意でマジムン・パレ・イシ,当りの意でアタリ,久米島では突当り石の意でチチャーイシという。石敢当の文字は「敢当」は無敵の意で,中国古代の石姓の武将をさすとする説と,石そのものがもつ威力の意とする説とがある。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

事典・日本の観光資源 「石敢当」の解説

石敢当

「湖国百選 街道編」指定の観光名所。

出典 日外アソシエーツ「事典・日本の観光資源」事典・日本の観光資源について 情報

世界大百科事典(旧版)内の石敢当の言及

【石敢当】より

…現在では,多く丁字路に造立されている。日本では,石敢当は青森県黒石市を北限とし,沖縄県まで分布するが,沖縄県が最も多い。多くは石敢当と刻した石を丁字路に造立するが,なかには石敢堂,石当散などの誤刻もある。…

※「石敢当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...