関連語

精選版 日本国語大辞典 「破魔弓」の意味・読み・例文・類語

はま‐ゆみ【破魔弓・浜弓】

百科事典マイペディア 「破魔弓」の意味・わかりやすい解説

破魔弓【はまゆみ】

→関連項目弓

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「破魔弓」の意味・わかりやすい解説

破魔弓

はまゆみ

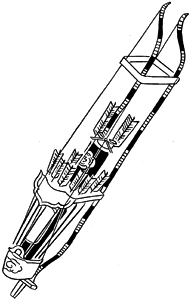

魔障を払い除くという神事用の弓のこと。元来はハマとよぶ神占(かみうら)に起源のあることば。破魔矢とともに正月の年占(としうら)を行う競技具。現在でも神事として残っている所もあるが、遊戯として分布している地域は広い。直径20センチメートル、厚さ2~3センチメートルの板、竹やつる草を輪にしたもの、藁(わら)を円座のように円く編んだものなどを、空中に投げ上げ、また地上を転がしたりして、そこを矢をもって射たり突いたりするので、その成否が卜占(ぼくせん)ともなり、また遊戯となった場合には勝負となるわけである。男児の初正月に細長い板に弓矢を飾り付け、その下に押し絵を貼(は)ったものを祝い品として贈り物とするハマユミや、初詣(はつもう)でに開運の縁起を祝って神社から授けられるハマヤ、また新築の際の上棟式に鬼門の方角に向けて棟の上に立てる弓矢もハマユミ、ハマヤとよぶようになったことは、もともと当て字であった「破魔」の字が、この傾向を助長したと考えられる。

[高野 修]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「破魔弓」の意味・わかりやすい解説

破魔弓

はまゆみ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の破魔弓の言及

【破魔矢】より

…弓とともに男の子へ正月に贈る玩具となり,のち初節供の贈物ともなった。上棟式に屋上にあげる弓矢も破魔弓,破魔矢と称した。【沼部 春友】。…

※「破魔弓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...