弾力性のある木・竹などに弦(つる)を張り、その弾力を利用してつがえられている矢を飛ばす武器の一種。日本の弓の起源についてははっきりしたことはわからないが、少なくとも縄文時代以前にはすでにあったことが知られている。弓はその形状、構造から単材弓・合成弓、長弓・短弓、直弓・彎弓(わんきゅう)、広把(こうは)・狭把(きょうは)などに分類することができる。日本で発掘される縄文時代の弓はいずれも1.2~1.6メートルくらい、また弥生(やよい)時代のものは2.0~2.3メートルくらいのものであり、時代が下るにしたがい長弓の傾向を示す。このころの弓材はイヌガヤ、イヌマキ、クワなどの単材を削った丸木弓の直弓である。これらの弓には白木のままのものと、樹皮を巻きその上を朱または黒漆塗りのものがあり、弥生時代の弓はこれに加うるに腹側(内側)に樋(ひ)を通し、たわみを調整し、破損防止のくふうが施されており、弭(ゆはず)の形もさまざまである。

古墳時代になると、弭に銅、金、銀など金属をつけた儀仗(ぎじょう)用と思われる弓が発見されている。正倉院には現在27張りの弓が保存されているが、それらをみると材質はアズサ、ケヤキ材で長さはさまざまであるが、7尺2寸(2.18メートル)くらいのものがもっとも多い。現代の日本弓が7尺3寸(2.21メートル)であることを考えれば、このころより日本の弓は長弓の傾向を示し定着したといえる。

平安時代中期ごろになり、それまでの丸木削弓の外側に竹を張り付けた半彎弓で木竹合成の「伏竹弓(ふせだけゆみ)」が考案された。「継木弓(ままきゆみ)」ともいう。木・竹の接着剤として鰾(にべ)(上質の膠(にかわ))が用いられたが、雨露に弱く軍用にはあまり用いられなかった。さらに平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて、弓の腹側にも竹を張り付けた「三枚打(弓)」がつくられた。

室町時代になると、弓の両側面にも竹を張り付け、木を芯(しん)とした「四方竹(弓)」が発明され、江戸時代に入る以前までに、芯に3~5枚のひごを通し、内・外を竹で挟み両側面を木(櫨(はぜ))とした「ひご入り弓」が考え出され、強力な反発力を発揮させるために、独特の形(なり)(勢=曲線)をもつ弓が考え出された。この構造は以後今日に至るまで踏襲されている。

日本の弓は、比較的入手容易な木と竹をうまく組み合わせ、握り部を全長の3分の2下に置き破損しにくく、しかも強い反発力をもたせるようくふうが凝らされ、力学的にみても改良の余地のないほど合理的な構造となっている。その形は諸外国のものにみられない美しい曲線を描いている。

日本の弓の種類は、その使用目的によりさまざまある。まず、およそ2メートル以上の実用を主とする大弓には、的弓(まとゆみ)、指矢弓(さしやゆみ)、軍弓などがある。外装として破損防止(とくに雨露に対し)を目的とし、のちには装飾をも兼ねた漆塗り弓(全面漆塗りとした弓や、側面だけ塗った弓=側黒(そばぐろ)・側赤(そばあか)など)、原始時代樹皮を巻き強化したことから発展した籐巻きの弓(とうまきのゆみ)がある。この籐巻きの弓は籐を重(しげ)く巻くの意から重籐弓(しげどうゆみ)とよばれ、その巻き様、位置、幅、間隔などの相違により「本(もと)重籐」「二所(ふたところ)重籐」「三所(みところ)重籐」「節籠(ふしごめ)重籐」など二十数種類もの重籐弓がある。重籐弓は平安時代中期ごろから盛んに実戦に用いられたが、室町時代以降は大将の象徴となった。また儀仗用としては沃懸地(いかけじ)(金泥(きんでい)塗り)蒔絵(まきえ)や黒漆塗り蒔絵を施した美しい装飾弓もある。

そのほか半弓の類として、クジラのひげ材でつくり、駕籠(かご)の中から敵を防ぎ射る駕籠半弓や枕元(まくらもと)に備える枕半弓、二つ折りにできる携帯用の旅半弓などがある。また弓は古くから雀小弓(すずめこゆみ)、楊弓(ようきゅう)、破魔弓(はまゆみ)などと称し、玩具(がんぐ)として公家(くげ)、武家、民間を問わず用いられた。これらは3尺内外の小弓である。

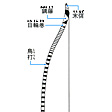

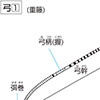

弓は弓幹(きゅうかん)に弦を張って初めてその機能を発揮する。弦は古くはツタやその類の自然のつるが用いられたと考えられる。現存する最古の弦としては正倉院宝物にその断片が残されている。これは麻を片捻(かたひね)りにしたもので、以後今日まで弦材として麻以外に求めたことはない(現今では合成繊維の弦がある)。弦の製作順序は、紡いだ麻を縒(よ)り、差し、水に浸したのち丸竹に張り水抜きをし、さらに薬練(くすね)を十分に塗り込み乾燥させるのである。これを白弦(しらづる)という。軍陣などでは雨露を防ぐため塗り弦(漆塗り)が用いられた。弦を上下の弭にかけるためにつくる輪を上関(うわぜき)・下関(したぜき)という。さらに矢をつがえる場所に筈(はず)の安定を図り、弦を補強するため中仕掛(なかじかけ)(中関)をつくる。なお軍陣では、いつも一定の位置に矢がつがえられるよう、中仕掛の上部に小さなこぶ状のものをつくる。これを露(つゆ)(探り)とよぶ。

弓は鉄砲が伝来するまで武器の中心的位置を占め、その威力から神器・聖器として古くから信仰と結び付き、今日に至るまで日本人の生活に深く溶け込んでいる。

[入江康平]

弓矢は後期旧石器時代にさかのぼる歴史をもつが、エネルギーを集中する方法として画期的な発明であった。命中率も投げ槍(やり)より高くなり、また矢は軽く、携行にも便利であるため、小形動物がおもな獲物の対象となった中石器時代に飛躍的に広まった。

弓は広く世界に分布している飛び道具だが、オーストラリア・アボリジニーやかつてのタスマニア先住民のようにこれをまったくもたない民族もある。長さによって長弓と短弓の別があり、また構造によって単弓、複合弓と組合せ弓に区別することもできる。単弓はヤシ、タケ、イチイなどの木か、角(つの)かまたは枝角の弾力性のある一要素からなる弓である。弓の端は薄く、ここに穴をあけるか、刻み目をつけるかして弦(つる)を張る。弦の材質には、皮革、毛、腱(けん)、トウ、木の繊維などが用いられる。長さは材質と張力との相関関係に負うところが大きく、アフリカのサン人の弓のように1メートル以下のものから、マレー半島のセマンの人々やアンダマン島民の2メートルを超すものまである。フィリピン、アッサム、ミャンマーなどのアジア地域のほか、オセアニア、南・北アメリカ、アフリカに広がる。

複合弓は、いくつかの短い材をつなぎ合わせてつくる。これは、流木、角、枝角に頼らざるをえないような木の乏しい地域で材料の制限を克服するために編み出されたと考えられている。

単弓を紐(ひも)などで巻いたり腱で裏打ちして抵抗力や弾力を強めたものを組合せ弓と称する。組合せ弓は、西南、中央および北アジアから北米北西海岸、東南ヨーロッパで知られる。動物の腱を弓体の外側の凸形の面に張るか縛るかするくふうであるが、これにより、弦が緩んだときには、弓体が逆に反るほどの抵抗力がつく。シベリアの遊牧民、狩猟民の弓は複雑を極め、腱の裏打ちをもつばかりか、角の断片を弓体の内側の凹面に取り付けてある。またイヌイットや若干のアメリカ平原先住民のもつ腱張り弓のように、1本が複合弓かつ組合せ弓でもある場合がある。ペルシアやトルコでも、木、角、腱、骨の薄板を何枚も張り合わせ、強度の弾性をもちながら、かつ軽い弓をつくりだした。とくにトルコの騎乗者用の弓は、中世後期にトルコが軍事的大成功を収めた立役者といっても差し支えない。

弓は戦闘、狩猟の結果を左右する道具としてていねいに扱われてきた。モンゴルでは、使い始めのときに賛美のことばを投げかけ、供物を献じ、さらに持ち主の死に際して、右手のそばに置かれて墓に葬られることすらあった。アマゾンの先住民デサナの人々が、弓を男性を象徴する道具として、女性や妊娠・月経期間中の妻をもつ男が触れるのを禁止しているのも、それが猟の幸運を逸すと信じているからである。しかし、こうした弓矢も鉄砲の発明と普及で、猟具、武具としての地位を失い、しだいに姿を消しつつある。

[関 雄二]

弓の原理は、現代人からみるときわめて簡単に思われる。そのためもあってか、弓の発明は相当に古い時代になされたと考えられがちであるが、実際はそうではない。クロマニョン人が弓を使ったという証拠はないし、今後もおそらくみつからないであろう。なぜなら、彼らは弓を使っていなかったと考えられる間接的な証拠があるからである。その証拠とは、投槍器(とうそうき)とよばれ、弓に比べて扱いのむずかしい飛び道具で、これは鉤(かぎ)のついた数十センチメートルほどの長さの棒で、鉤の部分で槍(やり)の尻(しり)を押しながら棒を振ることで槍を飛ばす。投槍器で的に命中させるには厳しい訓練が要求され、しかも弓のようには命中せず、道具としてはけっして便利なものとはいえないが、彼らはこれを使っていた。

ところで、弓の発明される以前にオーストラリア大陸に渡った古代人類は、その投槍器とブーメランとを携行して渡ったと考えられる。彼らはそこでそれらの道具を発達させつつ、その後も弓をもった文化圏との接触もなく、少数民族としての生活を保持し続けた。オーストラリア先住民は弓をもたず、投槍器とブーメランとによって魚や鳥を狩猟していた。そうした例をみても、人類がオーストラリアに渡った時代には弓はまだ普及していなかったことがわかる。また、世界各地に残っている古代人たちの壁画などをみても、弓が絵に登場してくるのは1万年ほど以前かそれ以降である。

弓を分解すると、それは弾力をもった竿(さお)とじょうぶな弦(つる)とから成り立っている。竿の部分は木製か竹製であるが、人類が木や竹の弾性に気づいたのは、おそらくはるかに古い時代であろう。また人類と弦とのつきあいも非常に古いと思われる。この人類が古くから知っていた二つを結合して一つの道具である弓を発明したのは、人類の歴史からすればごく最近のことである。このようにすでに知り尽くしている道具どうしを組み合わせて新しい道具をつくることは、古代人にとっては案外むずかしいことであったらしい。

しかし、弓が発明されるとたちまちに伝播(でんぱ)していった。弓の伝わった地域では、より不便な投槍器やブーメランなどの道具は捨てられ、人々の記憶からも失われてしまった。前述のオーストラリアの場合、弓が発明され普及し始めたころに地球最後の氷期も終わって、オーストラリア大陸は海に囲まれて孤立し、その後も弓を携行した人々が渡る機会がなかったものと推定される。

弓が発明され普及されると、弓は本来の目的以外にも利用されていった。その代表的な例の一つが楽器である。弓の弦を弾(はじ)くと快い音がするが、それが源となって弦(げん)楽器ができたと考えられる。最初は弓をそのまま楽器に転用し、音の高低は弦の押さえ加減をかえて出したと思われる(アフリカの採集狩猟民サンのやり方がそれである)。その後、弓の竿の部分を太い胴にかえ、弦の数を増やしたり、胴の中を空洞にして音の反響を生み出したりした。琴やハープのように胴を大きくしたものと、三味線、琵琶(びわ)、バイオリン、マンドリン、ギターなどのように竿の一部分を残しつつ、別に胴を発達させたものがある。なおバイオリンは、4本の弦を張った本体そのものが弓であったとすると、弦を別の弓の弦で擦ることになり、その原形は二つの弓の弦どうしを擦り合わせて音を出したことにあるとも考えられる。

また弓は、錐(きり)にも応用された。「弓錐(ゆみきり)」がそれである。錐の柄(え)に弓の弦を巻き付けて弓を前後に往復させて錐を回転させる道具である。手で柄を回転させるのに比べて強い力が得られるところから、大型船の船大工が多く使用したらしい。また弓錐は、火をおこすための発火具にも応用された。

[岩城正夫]

〈キュウ〉

〈キュウ〉 〈ゆみ〉「弓矢/石弓・真弓・破魔弓」

〈ゆみ〉「弓矢/石弓・真弓・破魔弓」

きを以て

きを以て きを窮むる

きを窮むる なり」と弓・窮の音の通ずることを以て説く。〔釈名、釈兵〕には、「弓は穹なり。之れを張ること弓

なり」と弓・窮の音の通ずることを以て説く。〔釈名、釈兵〕には、「弓は穹なり。之れを張ること弓 (きゅうりゅう)(ドーム形)然たり」と、その形を以て説く。音よりいえば躬・弘などとの関係が考えられる。

(きゅうりゅう)(ドーム形)然たり」と、その形を以て説く。音よりいえば躬・弘などとの関係が考えられる。 弓 ノリユミ/

弓 ノリユミ/ 弓 オホムタラシ/弓彈 ハジク・シラク・シラフ・ツクス・マロナリ・タダス・タダシ・ヒク・コトハル・ツルウチ・シハル・シハシ

弓 オホムタラシ/弓彈 ハジク・シラク・シラフ・ツクス・マロナリ・タダス・タダシ・ヒク・コトハル・ツルウチ・シハル・シハシ ・弭以下二十六字を属し、また

・弭以下二十六字を属し、また 部二字、弦部四字。〔玉

部二字、弦部四字。〔玉 〕には弓部七十五字、弦をその部に加え、

〕には弓部七十五字、弦をその部に加え、 m、躬kiu

m、躬kiu く、宏・

く、宏・ ho

ho hu

hu kyuは屈曲することをいう。

kyuは屈曲することをいう。

弓・強弓・飾弓・素弓・桑弓・操弓・大弓・鬯弓・

弓・強弓・飾弓・素弓・桑弓・操弓・大弓・鬯弓・ 弓・雕弓・

弓・雕弓・ 弓・

弓・ 弓・

弓・ 弓・韜弓・半弓・繁弓・猛弓・旅弓・良弓・盧弓・彎弓

弓・韜弓・半弓・繁弓・猛弓・旅弓・良弓・盧弓・彎弓