関連語

精選版 日本国語大辞典 「結綿」の意味・読み・例文・類語

ゆい‐わたゆひ‥【結綿】

- 〘 名詞 〙

- ① 数枚重ねた真綿の中央を結んでたばねたもの。祝い物に用いる。

- [初出の実例]「御台さまより、金千両富士のゆいわた一千把」(出典:御伽草子・唐糸草子(室町末))

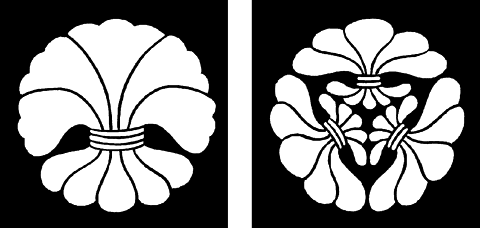

- ② 紋所の名。①を図案化したもの。結綿、三つ寄せ結綿などがある。

- ③ 日本髪の髪型の一つ。島田のまげの部分を幅広く結い、その中央を絞縮緬(しぼりちりめん)で結んだもの。未婚女性の髪型とされる。まげの形が、①の形に似ているところから名づけられたもの。ゆいわた島田。

結綿③〈都の華〉

結綿③〈都の華〉- [初出の実例]「へんうにかづたやの小きつが出る。あいつらもゆひわたや」(出典:洒落本・客衆肝照子(1786)きめつきん)

- ④ 日本建築で、大瓶束(だいへいづか)の下で虹梁(こうりょう)をはさむ部分。また、懸魚(げぎょ)、大瓶束、勾欄、親柱などで①のような形に造った部分。

いい‐わたいひ‥【結綿】

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「結綿」の意味・わかりやすい解説

結綿

ゆいわた

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「結綿」の意味・わかりやすい解説

結綿

ゆいわた

結綿島田髷(まげ)の略称で、嫁入り前の若い女性たちが結んだ髪形である。桃色、緋(ひ)色の鹿(か)の子の手絡(てがら)を島田髷の上に掛けた髪形で、その始まりは明治に入ってからである。この髪は高島田と違って、鬢(びん)や髱(たぼ)をあまり張り出さないように結い上げる。つまり、あまり張り出さないことによって、手絡の美しさが一段と映えるのである。今日、新日本髪となってからも結綿が喜ばれるのは、その美しさに起因している。

[遠藤 武]

百科事典マイペディア 「結綿」の意味・わかりやすい解説

結綿【ゆいわた】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の結綿の言及

【髪形】より

…幼児のおもに男子の髪形に,髪を剃り落とし,部分的に髪を残した髪形が近世より流行し,芥子坊(けしぼう),ごんべ(権兵衛),ぼんのくぼ(盆の窪)などの名がある。江戸後期から明治にかけて,女子は少女期になると,髷をつけ,おたばこ盆,桃割(ももわれ),結綿(ゆいわた),島田と,嫁入前まで年齢に応じて結い分けられていた。【橋本 澄子】

[明治以降]

1871年(明治4)の〈散髪脱刀令〉は,従来の一般男子の丁髷(ちよんまげ)が外国と対等に付合いをする支障になるからという,外交上の目的から発せられたが,一般には〈文明開化のシンボル〉として受け取られていた。…

※「結綿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...